这个说法很有意思,它指向了资本运作和品牌定位在服装行业的复杂现象。让我们来分析一下:

首先,理解“中产收割机”这个标签。这通常不是官方或权威的定义,而是消费者或市场观察者对某些品牌的戏称,意指这些品牌凭借其特定的设计、定位和营销,吸引并销售给有一定消费能力(通常被认为是中产阶层)的人群,且价格可能并不低,因此被戏称为“收割”。

接下来,探讨“背后资本竟是安踏”这一点。安踏体育(Anta Sports)是中国领先的体育用品公司之一,它确实是一家有实力的资本集团。

那么,安踏与那些被称作“中产收割机”的羽绒服品牌之间可能存在哪些联系呢?

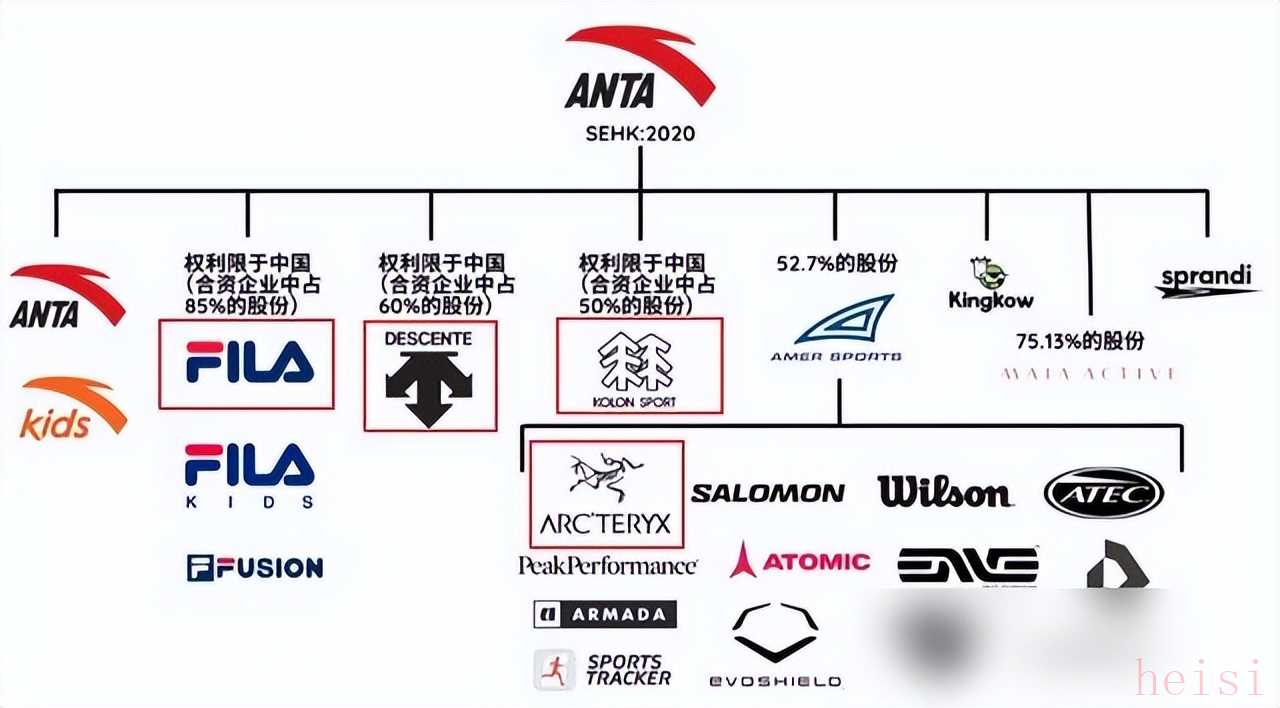

1. "直接拥有或控股:" 这是最直接的关系。安踏可能直接投资或收购了某些羽绒服品牌。这些品牌可能最初定位不同,但在被安踏纳入体系后,为了提升利润率或满足特定市场策略,可能在设计、定价和营销上向“中产收割”的定位靠拢。例如,安踏本身就拥有 FILA 在中国的运营权,FILA 在某些消费者眼中就带有一定的“轻奢”或“中产”标签。安踏旗下还拥有其他多个品牌,其中一些可能在特定时期或针对特定产品线表现出类似“中产收割”的特征。

2. "资本关联或同属投资集团

相关内容:

现在身边选羽绒服的朋友,早不追北面、加拿大鹅那些烂大街的款了——不是说这些牌子不好,是穿的人太多,没了“藏在细节里的体面”。你看穿始祖鸟“买菜”款的,鹅绒加C棉分区填,胳膊上挂着RECCO芯片,防水面料硬挺得很,看着黑黢黢一件,懂行的人一眼就知道“这人讲究”;斐乐更实在,两千来块钱,logo显眼但不浮夸,刚创业的小老板爱穿——要撑场面,又不想花冤枉钱,这不刚好?

迪桑特就更有“通勤仪式感”了,日本滑雪品牌出身,三四千的价位,配双AJ或者驼色雪地靴,进写字楼像“自带职场buff”;可隆更狠,以前没这么贵,现在大几千不打折,就吃准中产要“安静有实力”的劲儿——1988年就跟南极科考队合作,防风防水那是真本事,不是吹出来的。

你说巧不巧?

这四个让中产抢着买的牌子,背后居然都是安踏!

其实安踏这眼光是真毒——中产要的从来不是“贵到吓人”,是“专业+身份认同”:始祖鸟的户外技术,斐乐的潮流平衡,迪桑特的滑雪基因,可隆的科考背书,每一个都踩中了“既要面子又要里子”的痒点。你看始祖鸟为啥火?不就是把“户外硬核”和“日常好穿”揉一块儿了吗?斐乐为啥受小老板欢迎?不就是logo撑得起排面,价格又不肉疼吗?迪桑特和可隆为啥成通勤标配?不就是滑雪品牌的专业度,让“穿它”变成了“懂生活”的信号吗?

以前总觉得“国货”就是性价比高,没想到安踏早把“中产低奢”玩明白了——不是自己做个高端牌子硬往上贴,是收购专业品牌,把人家的技术和底蕴拿过来,再贴紧国内人的需求。你看这四个牌子,单拎出来都“有点来头”,凑一块儿看,安踏简直把“中产想要什么”研究透了:要低调但不普通,要专业但不硬核,要贵得值但不浮夸——花几千块买件能穿好几年,既能爬山又能见客户,既能通勤又能让懂的人认可,这不就是中产眼里的“最优解”吗?

现在再看身边人穿这些牌子,倒真不是跟风——是真的“把钱花在了点子上”。你说安踏这波布局,是不是比直接做个“高端国货”聪明多了?反正我是没想到,常穿的这几个“小众牌子”居然都是安踏家的——这波“闷声抓需求”,安踏是真会玩!