“品质不输军鸟”这个说法通常指的是户外鞋履,特别是那些具有高强度、耐用性和出色保护性的徒步鞋或越野跑鞋,其性能堪比甚至超越某些军用或警用靴子(通常被称为“军鸟”)。这类鞋子往往具备良好的防水、防滑、支撑和透气性能。

以下为您精选的10个高端户外品牌及其备受推崇的产品系列,这些品牌通常以其卓越的品质、创新设计和出色的户外性能而闻名,其部分产品确实能满足“品质不输军鸟”的要求,是30岁户外爱好者的理想选择:

1. "Merrell (迈乐)"

"推荐系列:Merrell Moab 2 GTX / Moab 3 Ventilator"

"特点:" 经典的硬壳徒步鞋,以坚固耐用、出色的保护和全天候性能著称。GTX版本提供防水防泼雨功能,Ventilator版本在保证防护的同时优化了透气性。是硬核徒步爱好者的心头好。

2. "Salomon (萨洛蒙)"

"推荐系列:Salomon Alphacross GTX / Salomon Speedcross 4 GTX"

"特点:" 萨洛蒙在越野跑和徒步领域都是顶尖品牌。Alphacross以全地形保护和耐用性闻名,Speedcross系列则更侧重于快速穿越松软或湿滑地表,

相关内容:

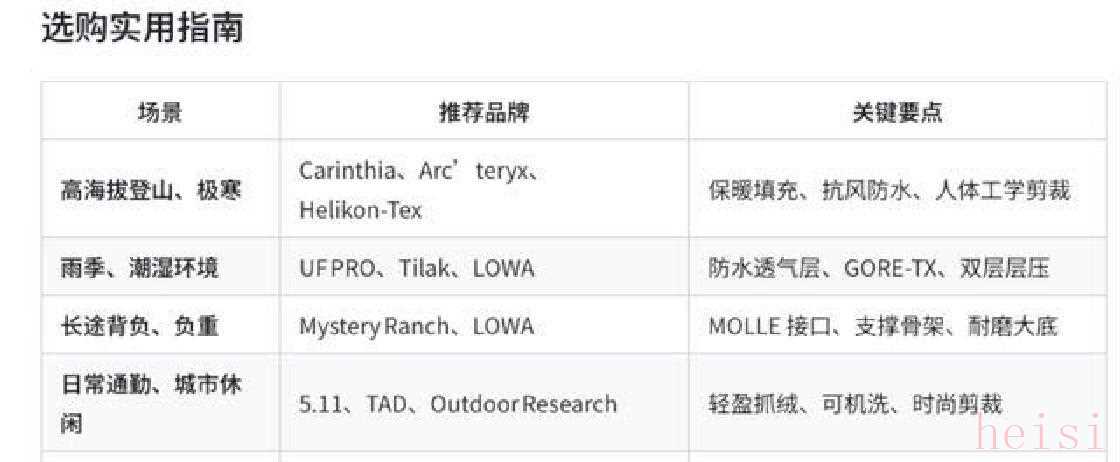

在零下30度的山脊上、在连续12小时的负重行军里、在暴雨夜里摸黑撤离时,这批2024年投入实战或被部队列入试用名单的战术装备都经受住了考验——能撑得住,能用得上,不是光靠牌子吆喝。

接下来别只看外壳和大牌logo,真正能救命的东西藏在材料和细节里。举个最直接的例子:Carinthia的CCJ2.0,别以为他们只是把棉塞得多一点。工厂换了一种叫G-LOFTNI+的填充物,热传导的路线被重新设计,保暖效率提升大约15%。翻成白话就是说,同样温度下,你可以少穿一层羽绒内胆,背上减轻差不多800克。800克听起来像一瓶矿泉水,但在山里多爬一座坡,体力消耗差别立马出来了。

再说Arc'teryx的LEAF系列,这牌子一直在跟极端天气较劲。2024年他们放出一点民用配额,但不是随便买的那种。它家的NanoStorm防水写着50,000mm——厂方比喻是“水在你身上撞墙”,意思是雨水直接被顶回去,不轻易渗透。把这参数放到实地,你在暴雨中跑撤离,衣服表面不积水,身体还能保留一层热量,出汗和冷却的平衡也好处理些。

设计上的小改动,往往解决的是战场上的慢性问题。Mystery Ranch把Blitz 35L包做了侧开拉链,这不是为了好看:在受威胁时,操作要快,单手就能从包里拿弹匣,这个改动来自美军海军陆战队的实战反馈。因为实战里你手里会握着枪或者绳索,不能两手同时空出来。还有LOWA把MK2.1军靴的鞋垫换成可生物降解材料,这鞋垫高温不软、低温不脆,吸震效果能把足部疲劳率降到低位,有数据说能把足部损伤降低约37%——脚好了,整个人才能撑下去。5.11 Tactical的AllianceFlex把裤子的弹性提高了三倍多,蹲下、翻滚、匍匐都不绷膝盖,和3M合作的反光条在夜间能被识别到200米,这对夜间撤离或救援标识来说,减少误伤的概率是真实作用。

这些改变不是凭空想出来的,也不是单靠设计师脑补。很多点子来源很接地气:小厂的机动性、退伍老兵的一线经验、军方的反馈会。像侧开拉链、可降解鞋垫、纳米涂层耐久度这些东西,很多是在野外反复试错后定下来的。曾经有人把新品丢进北欧的冬季野外测试,也有人在美军训练场套着样品跑酷——反复把问题摆上台面,才有后续改进。

供应链的变化也推动这些技术落地。现在新兴品牌不再靠历史吹牛,像芬兰的Varusteleka、波兰的DirectAction这些小牌,用灵活性和战地思维把产品做实用。环保也不是空喊口号:Carinthia的ECO线用70%回收聚酯,Mystery Ranch把石墨烯纤维引入来减重,大约能少20%的重量,LOWA的鞋垫能自然分解。后勤成本上升、补给链拉长后,轻量化、可回收、耐久这些特性其实就是战斗力的一部分——东西好拿、好修、好丢都能省后方的一堆麻烦。

注意别把“军规版”和“民用版”当成只是颜色或外观差异。真正的差别在缝线密度、拉链承重、材料批次这些细节上。军队用的版本往往不提供保修,听上去狠,但事实上那是因为这些货按“不能出问题”去设计,质量批次和生产标准都更严格。二手市场上热款多,假货也多,业内估计热门型号的仿品率能到30%。你以为花三千拿到的是原版,可能只是印了个logo的仿品,到了关键时候就露馅。

装备的维护也变了些门道。别再用普通洗衣粉随手一扔,像对待精密仪器那样洗更合适:用pH中性的清洁剂,水温也要控制。纳米防水喷雾现在一次能顶六个月,耐久是普通喷雾的三倍左右。高端玩家开始用电子防潮箱来存放装备,不是爱摆弄,而是为了防霉——一旦防水膜被霉菌破坏,整件外套的功能基本报废。

这些技术背后其实有一条逻辑在走:实战反馈先出问题、设计去解决、材料科技把性能提上去、供应链和成本把能不能持续用决定下来。例如Carinthia把保暖做得更高效,是因为前线告诉他们“别把士兵的背包再塞满”;Arc'teryx把防水拉高,是因为极端气候不会给人留余地;Mystery Ranch把开包速度当首要,是从火力对抗里学来的教训;LOWA在鞋上用心,是因为“脚垮了,人就完了”。

值得一提的是,很多改变并非只来自大牌。小厂、军方技术人员、退伍军人都在桌上把需求摆开讨论。那些看起来不起眼的小细节,像侧拉链的扣位高度、鞋垫的材质配比、涂层在盐水里的持久性,都是在野外反复试错之后才定型的。美军的实战数据、北欧的耐候测试、民用救援队的长期等待救援演练,都在推动产品走向更可靠实用。

市场层面的数据也支持这种趋势:到2025年,全球战术装备市场预计会突破78亿美元,中国的消费者需求每年增长率大约25%。这数字说明啥?不是大家突然都爱战术风,而是越来越多人把这些装备当成“工具”看待,用在户外、救援甚至应对城市突发状况。装备从“好看”转为“好用”这事儿,已经在市场上有回响了。

最后说点实景感受,不要太抽象。想象一下雨夜撤离的那会儿:你单手拉开背包的侧开口,弹匣顺手到手;外套上的防水膜把雨珠拍开,身上还有一层温度,不会马上被湿气冷掉;鞋底吸收了石头和坡面的冲击,脚不会突然打滑。表面那些冷冰冰的参数,一到关键时刻就变成了手脚的动作和一口能稳住的气。