这是一个关于曼玲粥(Manling Porridge)制作方式的热门讨论话题。坦率地说,情况比较复杂,不能简单地用“是”或“否”来回答。

以下是一些关键点:

1. "早期声誉与“良心现熬”:" 曼玲粥在创立初期,尤其是在台湾市场,以其“现熬”、“手工”的形象获得了良好的口碑。很多消费者认为它是“良心店家”,因为看起来是厨师在实时煮粥。

2. "连锁化与效率需求:" 随着曼玲粥的快速扩张,从台湾走向大陆乃至全球,为了满足巨大的市场需求和保证出餐速度与品质稳定性,连锁餐饮企业通常会采用更标准化的流程和半成品。

3. "预制料理包的可能性:" 业内讨论和部分消费者的观察(例如在一些美食节目或社交媒体上)曾指出,曼玲粥的部分产品线,特别是某些受欢迎的口味或为了提高效率而推出的产品,"有使用预制料理包(或类似预加工半成品)的可能性"。这通常包括:

"基础底料:" 比如白粥底,可能采用标准化的米和熬煮工艺,甚至有预处理的半成品。

"馅料/配料:" 像牛肉、排骨、皮蛋豆腐等,为了统一口感和方便快速组装,可能会使用预处理好的块状或粉末状调料包。

相关内容:

喝酒后、生病时、早晚餐

当你没胃口不知道吃啥的时候,首先想到的替代品大概率是粥。

无论你在哪个城市,打开外卖APP,搜索粥。

首页经常会有个明晃晃的“曼玲粥”,不仅早、中、晚卖粥,而且一年四季卖粥,哪怕半夜都能点,不少门店24小时营业。

关键是,它家的粥很齐全,各种常见或不常见的肉类粥、养生粥、蔬菜粥、海鲜粥应有尽有。

其他的煎炸蒸烤等小食配菜,同样种类丰富。

是不是怀疑它百分百预制菜?不然不可能做到SKU超多的情况下还能快速出餐。

但奇怪的是,曼玲粥的门头上明晃晃的标注了几个大字:全国现熬粥大王

所以这期视频,我们就来聊聊曼玲粥,是如何火起来的?到底是不是预制菜?

01

曼玲粥的故事还要从创始人邓公断说起。

邓公断是个80后,江西九江人,17岁时独自到上海漂泊,从最基层的水电工人开始,一步步积累人脉,开了一家自己的水电安装公司。

网上有营销号提到,邓公断转行开粥铺,是因为爱情。

女朋友爱喝他熬的粥,但女朋友经常全国出差,怎么才能让女朋友随时随地享受爱人亲手制作的口味呢?那就开粥铺吧,把自己的店开遍全国。

用脚趾头想都知道,如此中二的剧情肯定是虚构的。

真实情况是,十几年前,邓公断在做水电安装时,发现手底下的农民工到了饭点不方便解决吃饭问题。

所以他就自掏腰包,在工地上雇人做饭。

结果没想到,雇人做的菜不但留住了自家工人,还吸引了不少附近工地工人前来搭伙。

这让他意识到做餐饮的前途,于2008年开了一家为名为“曼玲家常菜餐馆”的湘菜馆,主打工地团餐服务,由此步入餐饮领域。

大概在2011年,邓公断关闭了自己的水电工程业务,处于事业低谷期。

一次偶然的机会,他去上海长宁医院照顾生病的家人,发现医院里很多病人没有胃口,对简单易消化的热粥需求极大。

但医院食堂的粥配料单一,稀的像水,实在喝不下去。

这个细节激发了他的商业灵感,医院附近做粥品销售很有前景。

于是,他迅速行动,2012年在长宁医院附近开设了一家30平米左右,专门销售粥品的店铺,即最早的“曼玲粥铺”。

补充个题外话,据说“曼玲”这两个字是他妻子的名字,很多营销号和正经媒体也是这么说的。

但我持怀疑态度,因为查阅邓公断的商业版图,名下公司没有任何一家股东名字带有“曼玲”字样,反而有个叫“周芳”的名字频繁出现。

OK回到正题,最早的曼玲粥开在医院附近,主要针对病患和养生人群。

所以在产品上,邓公断聚焦营养粥这一细分领域。

新店开业后,邓公断用春运的场景形容当时店里的生意。一到早上,医院里的病人家属就开始排队买粥,光卖粥一天就有三四千的流水。

后来邓公断和顾客聊天得知,大多数病人适合吃流食,喝粥肯定没问题,但病人家属觉得过于单调,边喝粥边搭配一些其他产品,才能吃的丰富。

了解到需求后,邓公断就在自己的店里尝试加馒头、春卷、饺子、南瓜饼等诸多小点心,率先在上海建立起“粥+小吃+点心”的产品组合模式,提高了客单价和消费体验,每月净利润高达七八万。

02

首家店铺成功后,邓公断决定复制这一玩法,继续在别的医院附近开店。

不过他个人精力有限,据说首批分店,绝大部分都是他的亲戚朋友负责的。

原因是他赚钱的消息传开后,不少亲戚朋友过来投奔他,但对方大多没钱投资。

邓公断只好自己出钱,亲戚朋友们负责干,亏了算自己的,赚了大家分。

靠这套模式,分店扩张迅速,很快就有了好几家店。

这一期间,曼玲粥还处于小而美的状态,预制菜大概率是不存在的。

转折点在于2014年,外卖行业开始蓬勃发展。

作为一家根基在上海的餐饮店,邓公断很清楚当年饿了么有多强势,于是抱着试一试的态度让其中一家店入驻了饿了么平台。

没想到上线一个月,线上营业额就突破了万元,这让他尝到了外卖的甜头,立即借势开了30多家店。

当时全国粥品牌只有20多个,连锁店更是稀少,邓公断果断抓住这一市场空白,开启了特许经营连锁模式。到2017年时,已经一口气开出了近200家店,线上交易额突破4.2亿元。

自此之后,曼玲粥逐渐减少了对线下实体店的投入,专注于外卖模式,并于2018年线上交易额突破14.4亿元。

目前,曼玲粥门店数量已突破1500家,90%的营收来自外卖,已经成为一家名副其实的线上粥店。

为什么能做这么大?

起步早,率先做连锁粥店,赶上外卖风口是基础。

另一个关键原因是,它很懂产品和营销。

先看产品这块,点过的都知道,曼玲粥的粥有超级多的种类。

没错,这就是人家的优势,你想吃什么粥都有,别的早餐店做不到,顾客只能选它。

其他小吃如油条、饼、包子等,也是覆盖绝大多数人所需要的。

其次,人家作为专业的外卖店,线上营销做的炉火纯青。

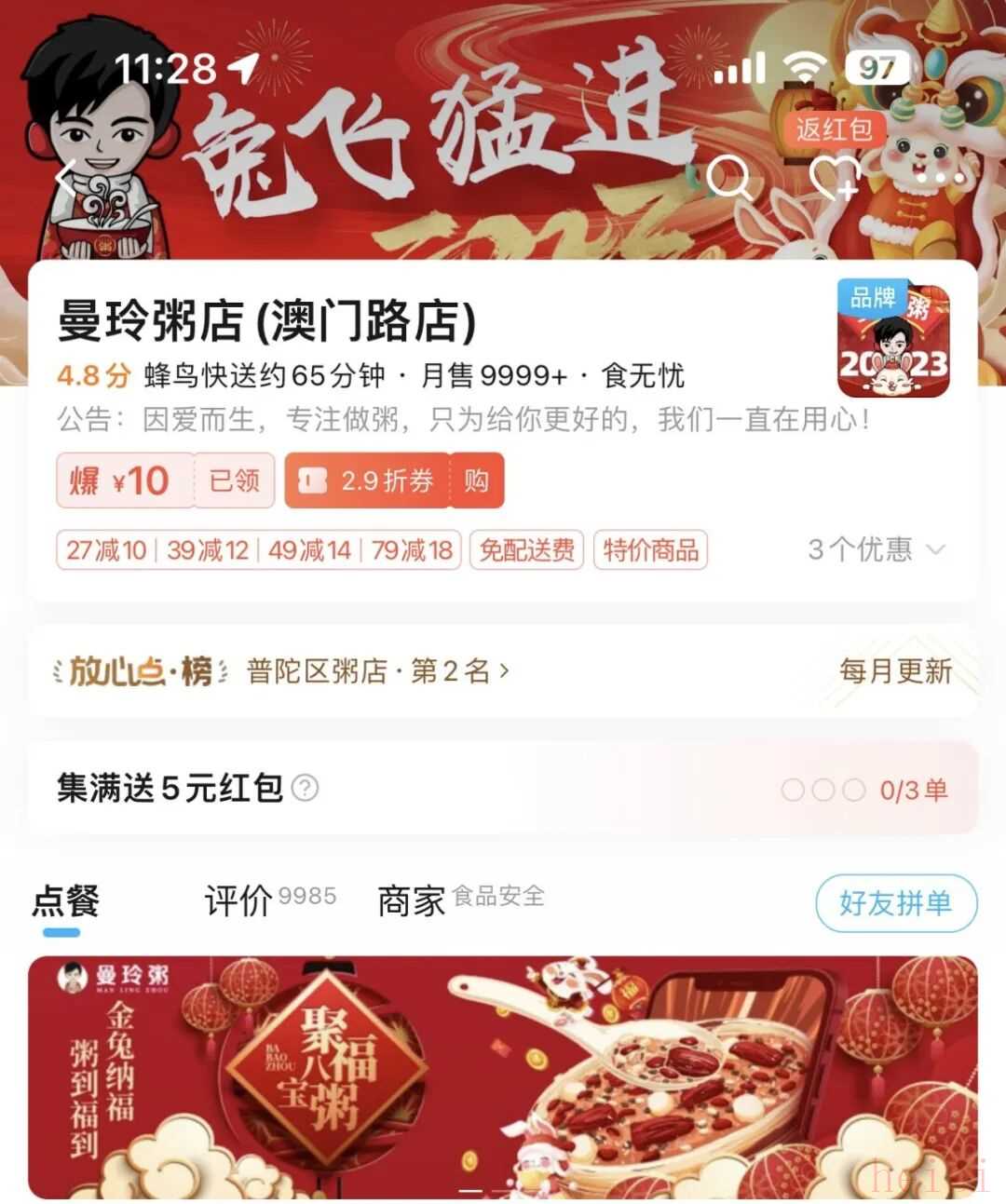

基本上你只要打开曼玲粥,各种超会、满减、满赠、特价菜、折扣菜、新客红包就会扑面而来,你总能获得其中某个优惠。

通常15元左右,就能得到一份粥+小吃的套餐,可以保证大部分人能吃得饱,饭量小的人甚至觉得撑。

最后,作为外卖店,还有个优势是营业时间长,甚至有的会24小时营业。这就保证了早中晚餐全覆盖,无论何时都能点到。

03

好了,下面我们来讨论些尖锐的话题。

首先,卫生问题。

其实从曼玲粥开始转型专业做外卖的时候,网上就出现了很多差评,各种卫生问题也层出不穷。

比如吃剩下的排骨熬粥、操作台吸烟、徒手抓食材、用手测温等等。

其实用脚趾头想都知道,一个专业的外卖店,顾客又看不到实景,单量还那么大,工作人员乱来肯定是避免不了的。

所以好心提醒大家,点外卖尽量还是选择有实体的连锁店,不要贪小便宜。

那么,是不是预制菜呢?为什么敢在门头上写“现熬粥大王”这五个字。

曼玲粥主要由粥、小吃、小菜组成。

先说粥。

其实吧,严格意义上来说,人家还真不算预制菜。

曼玲粥门店里有口大锅,专门用于熬粥,但只熬白粥。

没错,人家是现熬的,熬最简单的白粥。

至于其他种类多样的肉粥、菜粥、海鲜粥,你们猜是怎么弄的?

答案是用白粥作为基底,再把其他辅料加进去,简单混合后出锅。

比如制作皮蛋瘦肉粥。

工作人员会舀一勺白粥放在小锅里,然后添加预制的皮蛋、蔬菜、瘦肉等辅料,二次煮开后就制作完成了。

这种操作是为了提高效率,无可厚非,但是直接宣传现熬,就有点过分了。

更何况有的门店还偷工减料,使用增稠剂让粥看上去更加粘稠。

粥搞清楚了,再看小吃。

毫无疑问,百分百预制,饺子、包子、馅饼啥的,店里不可能给你现包现做,全都用的冻品。

其实冻品还好,就怕店里把卖不掉的反复加热,口感和安全性都是个大问题。

04

最后,倒不是针对曼玲粥,其实所有以外卖为主的连锁粥店,基本都是这么操作的。

毕竟那么多的SKU,还要保证出餐速度,现做不现实。

如果大家想吃安全靠谱的粥,最好还是选择线下大型连锁店,又或者居民区里熟悉的老店。

当然,最最最靠谱的,还是自己买食材烹饪。