AC INFINITY作为一个美国空气科技品牌,想要利用中国制造实现高溢价和高复购,这是一个典型的“设计+品牌+制造”模式。要成功,需要系统性的策略,关键在于"创造并传递独特的价值,而不仅仅是低价制造"。以下是一些关键策略:

"核心原则:将“中国制造”从成本中心转变为价值放大器。"

"一、 品牌定位与价值塑造 (Brand Positioning & Value Creation)"

1. "清晰的品牌故事与形象:"

"强调“美国设计/研发” + “中国智造”:" 明确告知消费者,产品的灵魂在于美国品牌的理念、设计和技术,而其卓越的品质、效率和创新性得益于中国的制造能力。将中国制造描绘成实现其高端标准的可靠伙伴,而非仅仅是成本来源。

"聚焦核心优势:" AC INFINITY的“空气科技”具体指什么?是空气净化、温湿度控制、健康呼吸、节能高效还是智能体验?明确核心科技点,并将其与高端生活方式、健康福祉、环保理念等强关联。

"塑造高端、专业、值得信赖的形象:" 通过广告、宣传资料、社交媒体等渠道,传递专业、严谨、注重细节的品牌形象。使用高质量的视觉元素,强调产品的设计感和科技感。

2. "差异化价值主张:"

"不仅仅是产品,更是解决方案/体验:" 提

相关内容:

本文深度剖析了美国空气科技品牌AC Infinity如何通过“中国制造 × 美国DTC叙事”的独特模式,实现高溢价与高复购的品牌奇迹。

本文深度剖析了美国空气科技品牌AC Infinity如何通过“中国制造 × 美国DTC叙事”的独特模式,实现高溢价与高复购的品牌奇迹。

在看 AC Infinity 官网之前,我以为这又是一个典型的美国硬件品牌故事——加州总部、AI 控制系统、智能风机、科技视觉。

但当我查到它的贸易记录与供应链路径时,脑海里那个“美国品牌”的标签立刻被推翻了。

AC Infinity 其实是一个典型的“中国制造 × 美国DTC叙事”品牌。它的产品大多来自中国代工:深圳的 COOLTRON、浙江的 KYT、香港的永银、JMC Group……货描里全是风管、空气过滤器、PVC 管、碳滤桶、钢制件这些实打实的制造品类。

这些东西从宁波、盐田、蛇口装船,跨太平洋运往洛杉矶港,最后进入它在加州 City of Industry 的仓储中心。

总部看起来很“工业”,但其实是客服、仓库、品牌运营团队所在地。换句话说——AC Infinity并不自己制造任何产品,但它制造出了一个被用户广泛理解和信任的“系统世界观”。

这正是它的高明之处。

过去十年,我们看到太多中国制造品牌陷入“卷SKU、卷价格”的死循环:大家都能造出同样的东西,但没人能解释出“为什么这件东西值得更贵一点”。而 AC Infinity 的成功,恰恰在于:它证明了——解释能力,就是品牌溢价。

它没有试图做一个“美国制造的Dyson”,而是用系统逻辑重组供应链,把空气控制讲成了一门“用户能听懂的科学”。在 AC Infinity 的语言体系里,“空气”不再是看不见的物理,而是可以被测量、被优化、被掌控的体验。

“Build your environment, control your climate.”—— 这是它官网的主视觉语句,也是整个品牌的底层逻辑。

所以当我们说它卖风机,其实并不准确。它卖的,是一种“掌控环境的能力”;它让消费者从被动使用者,变成了能理解、能调节、能构建的小生态设计者。

我个人认为,这是中国制造品牌在未来十年最值得研究的一种模式。同样的供应链、同样的代工模式,AC Infinity 却通过系统化叙事、教育型内容和社区信任,构建出了一套完整的品牌溢价逻辑:

「中国制造的供给力 × 美国DTC的内容力 × 系统逻辑的品牌力。」

我为什么写它?因为它触到了我们制造业出海最大的痛点——制造可以复制,理解无法复制。

AC Infinity 不是更强的制造者,而是更会“组织理解”的品牌。它证明了从“能造”到“能讲”,是品牌溢价的真正分水岭。

也要特别感谢 Celia,是她推荐的这个案例。

(顺带叠个buff:因为我自己一直做的是B2B独立站运营,这也是我第一次系统拆解一个DTC品牌。若有理解不全或偏差的地方,欢迎指正——这篇稿更多是学习笔记,也是我对“系统化品牌”这个命题的一次实战思考。)

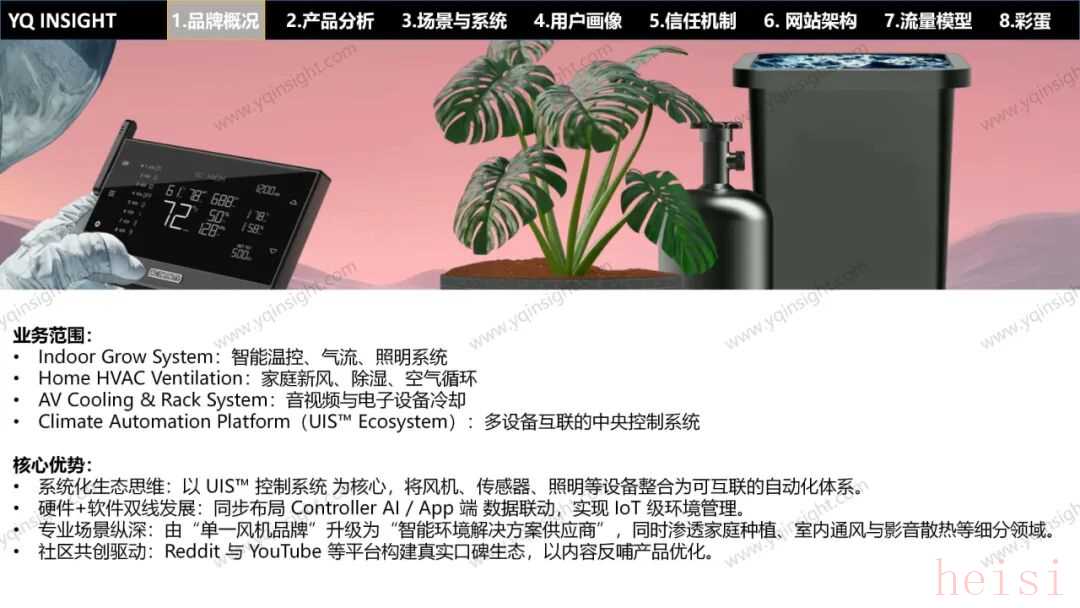

第一章|品牌概况

如果说多数制造品牌的故事始于“产品”,那 AC Infinity 的故事,则始于一股看不见的空气。这个品牌没有自建工厂,却让全球无数用户为它的“空气逻辑”买单。它不是在教你怎么通风,而是在教你如何理解空气。

AC Infinity 成立于 2009 年,在美国加州 City of Industry。最早它只是一家做影音设备散热风机的小公司——它解决的问题极“工程师”:噪音、气流、温度控制。

品牌早期的关键词是“Cooling(散热)”,网站上全是机柜风机、钢制风道、通风配件,连摄影风格都像实验室:冷、硬、精准。

但一个意外的机会改变了它的方向。随着北美室内种植(Indoor Grow)市场的兴起,越来越多的 DIY 用户在 Reddit 上讨论如何控制温湿度。AC Infinity 发现:自己卖的这些“风机+控制器”,其实能帮用户创造一个“可被编程的微环境”。

于是它从卖设备,变成卖“控制空气的能力”。

品牌的核心语言,也从 “Cooling” 变成了 “Control”。这看似只是一个词的转变,实则是一次从硬件到系统的认知跃迁。

AC Infinity 的品牌理念有三个关键词:Precision(精度)|Efficiency(能效)|System(系统)。

在它的世界观里,空气不是抽象的自然现象,而是可以被测量、分析、优化的对象。它用 UIS™(Unified Intelligent System)这套系统,把风机、传感器、照明、除湿器全部串联,让用户在 App 里就能看到环境数据变化,并自动调整温度、湿度、气流。

对品牌来说,这不仅是一套产品生态,更是一种“用户教育的语言体系”:每个设备都在告诉你——空气是有逻辑的。

这就是它的独特之处:它并没有比竞争对手更先进的制造能力,但它更会“解释系统”。而解释力,正是 AC Infinity 的品牌溢价。

AC Infinity 最初的用户,是 Reddit 上的技术宅、Grower、影音发烧友。这些人喜欢控制、热衷参数,对“掌控感”有天然执念。品牌在那个圈层站稳后,才逐步拓展到普通家庭用户。

如今,它的产品已经远不止风机。

AC Infinity 把原本属于工程领域的“空气控制”概念,延伸进了家庭生活。从室内种植帐篷,到影音机柜,再到家居空气流通系统,几乎所有与气流、温度、湿度相关的场景,都能看到它的身影。而在这些不同应用背后,有一个共同的中枢——UIS™ 系统。

它让用户无论身处哪种场景,都能通过同一逻辑去“理解空气”。这一步跨越,看似市场扩张,其实是叙事升级——它让复杂的工程逻辑被更多人理解。

第二章|产品分析

硬件的品牌,最终都会陷入一个困局——产品越多,用户越看不懂。

AC Infinity 却反着来。

它的产品线乍看复杂:从种植帐篷到影音机柜、再到家庭通风系统,SKU 很多;但你越研究,会越发现它的结构清晰得近乎“工程图纸”。

它的底层逻辑,其实就一句话:把复杂的空气变量拆解成可控模块,再通过系统集成实现稳定输出。

这不是一个单一品类品牌,而是一家围绕“空气流动与控制”构建多场景系统的科技公司。换句话说,它不是在卖风机,而是在卖“空气的秩序感”。

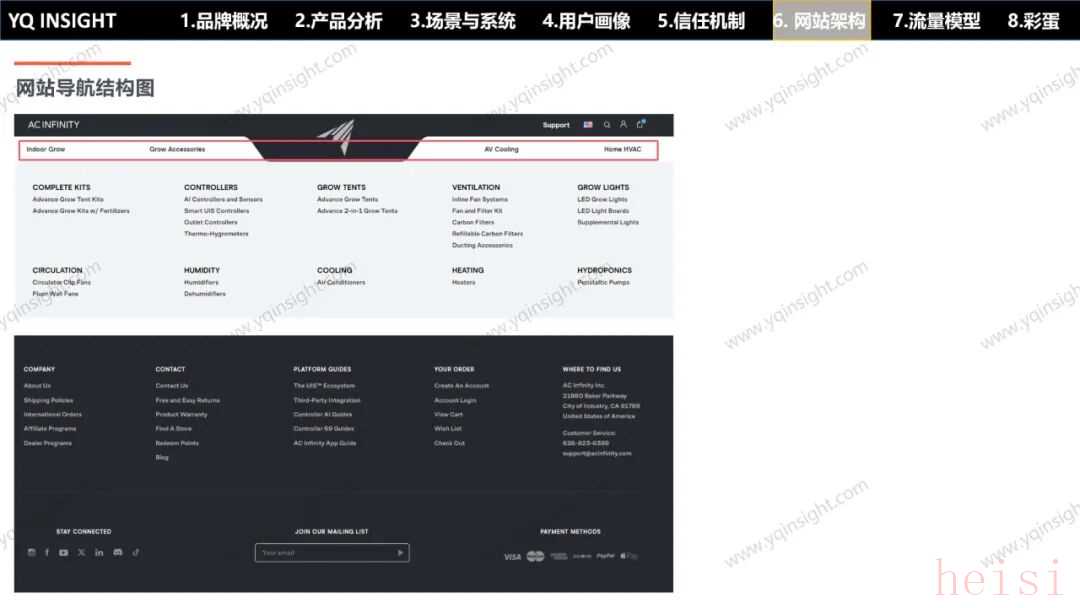

AC Infinity 的官网导航清晰到像一张系统架构图:四大主线分别对应四个空间生态层级:Indoor Grow(室内种植系统)|Grow Accessories(种植配件)|AV Cooling(影音冷却系统)|Home HVAC(家庭空气管理系统)。

这四层由内向外延伸,像空气流动的路径:从控制一个帐篷,到管理一个家庭。每一层都体现同一个思维方式——把环境变量拆成模块,再用系统逻辑重新组织。

这种分层逻辑的高明之处在于:它把空气管理的场景分解成不同“维度”,每一层都有独立产品矩阵,但又能被同一套 UIS™ 系统整合控制。

这意味着——AC Infinity 的用户可以从一台风机开始,逐步延展成整个“空气生态”。从“一个种植帐篷”,到“一个家庭空间”,品牌完成了从产品组合到系统生态的过渡。

它卖的不是通风设备,而是一种“空气层级感”。

AC Infinity 的整个生态起点,是Indoor Grow(室内种植系统)。在这里,品牌完成了从“卖设备”到“卖控制力”的转型。

这一产品系不是风机、灯具、帐篷的简单拼盘,而是一套可被理解、可被调节的环境系统。通过模块化设计,它让空气、温度、湿度、光照、营养液这些原本抽象的变量,都能被数字化控制、被逻辑化组织。

这是一种把复杂性翻译成可视化系统的能力。用户第一次不是在“猜环境”,而是真正在“控制环境”。

从商业角度看,这个品类的价值在于——它构建了 AC Infinity 的第一张空气实验图纸。从此之后,所有产品线都以“可控制空气”为基准进行扩展。

从“零部件”到“系统模块”,AC Infinity 在这里完成了第一次跃迁。

Grow Accessories(种植配件)是 AC Infinity 的“生态延伸”。它的逻辑不是补充 SKU,而是延长关系。

品牌通过流程化、教学化的配件结构,把种植的每个阶段——育苗、养护、收获、搭建——都系统化了。

看似只是“辅助工具”,但实质是品牌在向用户传递一种更高层的控制哲学:“你不仅能建造系统,还能管理系统的生命周期。”

在传统硬件逻辑里,这叫复购;但在 AC Infinity 的语境里,这叫“系统维护”。

这种持续的结构参与感,让品牌从“系统制造者”变成了“生态陪伴者”。Grow Accessories 不卖功能,而卖“陪伴式控制体验”。

当 AC Infinity 把空气管理的能力从植物生态,迁移到电子设备与居家空间时,整个品牌的空间半径被彻底拉大。

AV Cooling(影音设备冷却系统)是它的技术根基。从机柜风机到电子散热,从 Rack 架构到定制风扇,每一款产品都体现“精准循环”的原则。这部分业务的战略价值,不在规模,而在专业信任感。Grower 相信它,是因为它在 AV 圈积累的技术声誉。

而Home HVAC(家庭空气管理系统),则是品牌的“顶层迁移”。它把相同的空气控制逻辑,延伸进家庭空间:从管道系统(Ductwork)到排气系统(Exhaust Fans),从地下室到卧室,所有空气流动都能被同一个 UIS™ 中枢感知与调节。

这两条产品线的意义在于AC Infinity 不仅跨界了市场,更迁移了控制逻辑。它从“设备工程”走向“居住工程”,让“空气系统”真正成为品牌的语言。

所有这些看似分散的设备、模块、场景,最终都汇聚到一个核心中枢:UIS™(Unified Intelligent System)。UIS™ 是 AC Infinity 的灵魂。它让品牌实现了从“功能集合”到“生态系统”的跨越。

在这套体系中,控制器不仅是操作界面,更是品牌认知的锚点。

当用户在 App 里看到实时温湿度曲线、光照周期、能耗控制时,他不再在意风机来自哪家代工厂,而是相信自己正在使用一套“可解释的系统”。

UIS™ 把“硬件复购”转化为“系统扩容”。一次购买风机,二次购买控制器,三次扩展照明、湿度、加热模块——品牌形成了以“生态扩展”为核心的 DTC 增长飞轮。

这就是 AC Infinity 的真正商业护城河:不是制造能力,而是系统理解力。

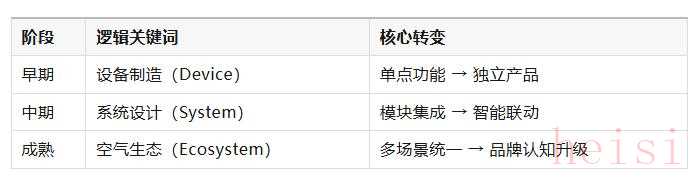

从品牌发展路径来看,AC Infinity 的成长像一张系统工程图:

这种“设备 → 系统 → 生态”的跃迁,让 AC Infinity 的品牌意义远超出产品本身。它不再是卖风机、灯具或通风管的公司,而是一家“空气管理科技品牌”。

它把风机做成系统,把系统做成生态,把生态变成认知。

AC Infinity 的真正价值在于——让普通用户也能理解复杂系统。

它用模块化结构降低了环境控制的学习门槛,用 UIS™ 平台统一了控制体验,再通过配件与生态延展构建了长期信任关系。

这是一种典型的“结构溢价”:当用户能理解系统的逻辑,就会主动为“可解释性”买单。

第三章|场景与系统

很多品牌都在谈“系统体验”,但很少有人真的能让系统被“看懂”。

AC Infinity 的突破点正在这里。过去,它的目标用户——无论是种植爱好者还是影音发烧友——面临的最大问题从来不是设备性能,而是系统搭建的复杂度。

风机、灯具、加湿器、排气系统各自为战,用户要么靠经验拼凑,要么在试错中浪费时间与金钱。于是 AC Infinity 提炼出一句精准痛点:“用户不缺产品,缺的是一整套能让空气听话的系统。”

而这套系统,就是 UIS™ —— Unified Intelligent System。它让空气真正被“可视化”,也让复杂的环境控制变成人人都能理解的语言。

要理解 AC Infinity 的系统逻辑,必须先理解它所面对的那个“混乱的起点”:DIY 种植者和影音玩家都有高度动手能力,但他们都受制于“系统割裂”。

举个例子:

- 在种植帐篷里,风机的风量决定温度,温度又影响湿度,湿度又影响植物蒸腾。

- 在影音设备机柜中,降温风扇的转速影响噪音,噪音又影响聆听体验。

每个变量都有关联,却没有统一中枢。这意味着用户既要懂电气原理,又要懂气流工程,还要能调控温度与湿度。对多数人来说,这几乎不可能。

AC Infinity 的思路是:不去降低系统复杂性,而是用系统语言让用户能理解复杂性。

换句话说,它并不是把系统简化成傻瓜操作,而是让系统逻辑本身“可见、可控、可学”。这正是 UIS™ 存在的意义。

UIS(Unified Intelligent System)是 AC Infinity 的中枢。它让风机、灯具、加湿器、温湿度计等所有设备接入同一个控制逻辑:

用户插上设备 → 控制器识别 → 传感器采集数据 → 系统自动调节温湿度与光照。

同时,App 与控制面板会实时显示空气参数:温度、湿度、光照强度、风速曲线……空气的流动在这里第一次被“看见”。

这不仅仅是一套自动化控制系统,更像一张动态空气地图——用户可以看到每一个环境变量的变化轨迹,知道自己的操作如何影响整个系统。

结果是:用户第一次能“看懂空气”,也能“自己调空气”。复杂的环境被数据化、可控化、可解释化。

这就是 AC Infinity 的系统体验:让空气听话,不靠猜,而靠逻辑。

当 UIS 系统的底层逻辑被验证后,AC Infinity 并没有停留在单一市场。它把同一套控制理念迁移到三个主要场景:

无论是帐篷、影音机柜还是家庭通风,它们背后都遵循同一条逻辑链:监测 → 调节 → 稳定 → 可视化。

因此,用户一旦学会操作 Grow 系统,在 AV 或 Home 场景中几乎无需重新学习。品牌以系统一致性实现了“迁移式增长”——从单一人群扩展到多场景用户群。

Grow(室内种植)是 AC Infinity 的起点,也是它系统哲学的实验室。

品牌在这一场景下提供了最完整的 UIS 组合:Grow Tent(空间)+ Ventilation(通风)+ Lighting(光照)+ Controller(中枢)。每一个模块都是一个数据节点,每一个节点都能被自动调节。

对用户而言,这不再是“搭设备”,而是在搭建一个“会自己运行的生态”。

当湿度升高,风机自动加速;当光照周期结束,温控自动进入休眠;所有动作都有反馈、有数据、有因果。Grow 场景是 AC Infinity 的第一个可控系统,也是用户理解“空气逻辑”的第一课。

AC Infinity 选择影音空间作为系统的第二个落点,并不是随机,而是精准延伸。

影音机柜、服务器机箱、音响系统的散热需求,与种植空间的空气管理原理惊人地相似:同样需要气流循环、温度控制与噪音优化。

于是,Cabinet Fans、Rack Systems、USB Cooling Fans 等系列诞生。UIS控制器依然可以识别设备并调节风量。区别只是目标从“植物生长”变成“设备稳定”。

AV 场景让品牌接触到了另一群高价值用户——系统工程师、影音发烧友、智能家居玩家。他们是品牌的“信任传播层”,让 AC Infinity 从专业圈层走向更广泛的家庭市场。

当空气控制逻辑被应用到 Home HVAC(家庭通风系统)后,AC Infinity 完成了从工程系统到生活系统的迁移:

家庭用户的目标不是“控制”,而是“舒适”。但品牌并没有降低逻辑复杂度,而是通过界面和语言的重新设计,让同样的 UIS 控制器听起来更像是“智能家居助手”。

从地下室到卧室,从排气到空气循环,同样的控制器、同样的逻辑、同样的可视化界面,让用户在家庭场景中无缝延续学习成果。

对 AC Infinity 来说,UIS 是一门通用语言,对用户来说,它是一种可以迁移的掌控力。

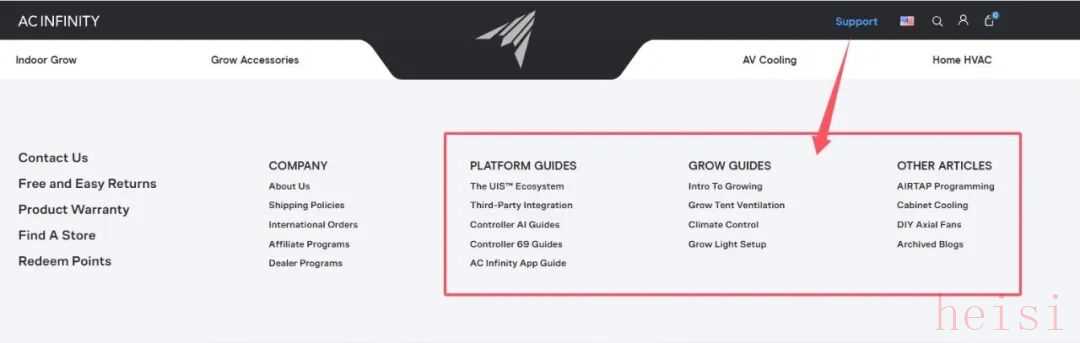

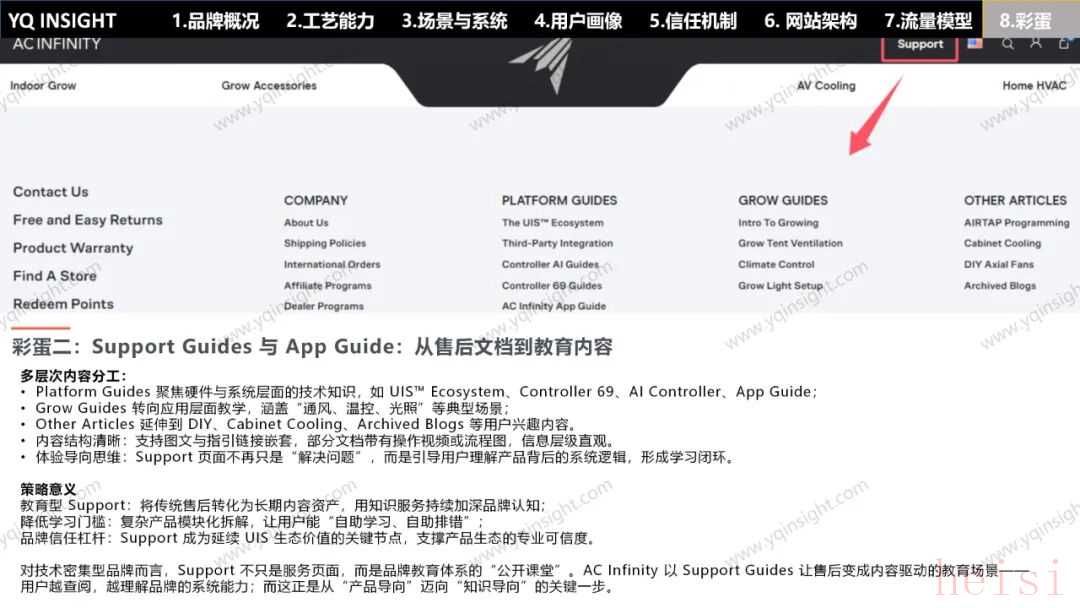

如果 UIS 是品牌的“系统中枢”,那Support就是它的“知识中枢”。

AC Infinity 把内容分为三层结构:

- PlatformGuides:讲“系统怎么运行”——包括UIS™Ecosystem、App控制、第三方设备接入,是帮助用户理解系统逻辑的工程手册;

- GrowGuides:讲“场景怎么用”——用问答式教程讲解帐篷通风、气候控制、光照设置等,是一套标准化的场景教学体系;

- OtherArticles:讲“扩展怎么做”——覆盖影音散热、DIY风机、AIRTap编程等,帮助用户把系统思维迁移到新空间。

这三类内容构成了品牌的“用户学习系统”:它教的不只是“怎么做”,而是“为什么这么做”。

Support 页面不只是售后,而是用户学习的入口。

通过这种“操作 → 理解 → 迁移”的内容设计,AC Infinity 让用户意识到自己不是在看说明书,而是在学习一种新的系统语言。

通过 UIS 系统 + 内容教育 + 一致的逻辑体验,AC Infinity 让用户完成了从“消费者”到“系统使用者”的升级。

这种三层关系让用户逐渐产生“参与感”与“系统所有权”。他们越理解,越忠诚;越参与,越离不开。

AC Infinity 的系统体验不是卖产品的组合,而是一种被学习、被迁移的思维结构。

它通过 UIS 让空气可视化,通过 Support 教用户理解逻辑,通过一致的系统语言让每个场景都能“说同一种话”。

它卖的不只是硬件,而是让人能看懂、控得住、用得起的掌控力。

第四章|用户画像

在 D2C 模式下,AC Infinity 不再以“消费层级”划分用户,而是以“使用目的与掌控方式”来定义他们。

品牌的核心不是卖设备,而是卖一种“可被理解与控制的空气系统”。无论是种植爱好者、影音玩家,还是家庭用户,他们都带着同一种心理诉求:

“我不只是使用者,我要成为掌控者。”

他们不追求炫技,而追求秩序、效率与稳定。这种用户结构,让 AC Infinity 成为“空气界的乐高”——设备是积木,系统是作品。

AC Infinity 的用户分布在不同场景,但都以“空气管理”为核心。他们购买的不是风机、帐篷或管道,而是一种能“让空气听话”的秩序。

从 DIY Grower 到影音极客,再到 Home Owner,他们其实沿着同一条认知路径前进:从单一功能控制,走向系统化掌控。

AC Infinity 的品牌成长轨迹,正是用户成长的路径。从“试用一个模块”,到“搭建一个系统”,再到“构建一个生态”。每一次升级,都是理解深度的跃迁。

在这个过程中,品牌角色也在变化:

- 对Explorer而言,ACInfinity是一位“教学者”;

- 对Optimizer而言,它是“系统伙伴”;

- 对Builder而言,它是“生态共创者”。

品牌不是拉新,而是陪伴。用户越理解系统,关系就越稳固。

无论哪一类用户,AC Infinity 的吸引力都来自“掌控感”。

这种人群结构决定了品牌的增长逻辑:用户不是被说服的,而是被“理解逻辑”吸引的。他们不靠广告,而靠系统思维的共鸣。

AC Infinity 的用户不是被动的消费者,而是一群主动构建环境系统的人。

他们的路径是:从“操作设备” → “理解逻辑” → “掌控生态”。

品牌通过 UIS 系统、内容教育与产品一致性,让用户在每次使用中都能获得“掌控空气的秩序快感”。

Grower 掌控自然,Tech Enthusiast 掌控设备,Home Owner 掌控生活。他们共同组成了 AC Infinity 的生态核心——一群以掌控欲为荣、以系统化为信仰的创造者。

第五章|信任机制

在大多数 DTC 品牌的叙事中,信任来自故事、设计与情绪共鸣。

但 AC Infinity 的信任逻辑完全不同,它不讲情怀,而讲逻辑;不说服用户“相信我”,而是用户“自己验证”。

在官网首页、产品详情页与支持文档中,品牌不断用事实三个问题:

这便是 AC Infinity 的核心信任机制:信任不是情感产物,而是可被重复验证的系统体验。

AC Infinity 的信任体系像它的产品一样,被模块化设计。四层机制依次解决用户的不确定感,从“看得见”到“信得过”。

这四层机制构成了 AC Infinity 的“信任架构”:数据 → 教育 → 经验 → 社群,逐层降低用户的不确定感。

品牌不要求信任,而是通过透明度、知识和共建感让信任自然生成。

AC Infinity 把“信任点”嵌入整个用户旅程,让信任成为一个被不断复用的体验闭环。

每个阶段都嵌入了信任点:从“看懂原理”到“验证功能”,再到“共建经验”。

在 AC Infinity 这里,使用本身就是最强的说服。

在 B2B 品牌中,信任往往来自资质与客户案例;而在 DTC 品牌中,信任来自体验与复用机制。

AC Infinity 的信任体系有三项可复制特征:

- 内容结构化:知识化内容≠软文。每篇教程、每段视频都是教学式内容——可验证、可追溯、可复现。

- 用户参与化:评论区与社群不是“反馈渠道”,而是活内容。用户的每一次分享都在帮品牌更新信任数据库。

- 信任资产化:品牌把Reviews、Guides、社群变成“可运营资产”(TrustAsset),这些内容在被搜索、引用和复用的过程中,持续放大品牌信誉。

AC Infinity 让信任从“说服”变成“验证”,从“内容”变成“资产”,从“个体体验”变成“社群共识”。

用户在验证功能的同时,也在验证品牌的诚意。

这套可验证、可共建、可复用的信任机制,正是 AC Infinity 品牌长久生命力的核心。

第六章|网站架构

在 DTC 品牌里,网站往往只是“卖货的橱窗”。菜单是「Shop」「About」「Support」,下面挂着一串 SKU。一切都在告诉用户:“来挑一件你要的东西。”

但 AC Infinity 不一样。它的网站不是卖产品的货架,而是一个可操作的系统地图。它不是引导你“找东西”,而是你“搭系统”。

这种差别微妙但巨大。当你点开导航,不会看到一堆风机型号、灯具参数,而是看到一套可以组合、可以运行的生态结构。

换句话说,它用网站结构展示了自己的品牌哲学——结构化、系统化、可掌控。

AC Infinity 的顶部导航只有四个一级入口:Indoor Grow、Grow Accessories、AV Cooling、Home HVAC。

表面上看是四个产品线,其实是四个“系统生态入口”。

- IndoorGrow:从空气流动、温湿控制到光照补给,构成完整的种植系统。

- GrowAccessories:提供养护、发芽、收割等辅助模块,延伸出完整的生长周期。

- AVCooling:把“空气控制”的逻辑迁移到影音与电子设备的散热场景。

- HomeHVAC:再扩展到家庭空气循环与通风系统,让技术进入生活空间。

你不会感觉这是“商店目录”,更像是在看一张可以被拼装的“空气工程图”。

用户的心理从“我要买什么”变成“我能构建什么”。这就是 DTC 品牌少见的思路:从产品导向,切换为系统导向。

进入任意一个一级入口,页面的结构都在模仿“UIS 智能系统”的逻辑:

先是总览模块(Complete Kits),展示一套完整方案——帐篷、风机、灯光、控制器一体。

然后是功能模块(Ventilation / Lighting / Humidity / Cooling),对应空气流动、光照、湿度与温度控制。

最后是进阶模块(Controllers / Sensors / App Guides),教你如何把这些设备接入 UIS 系统,实现智能联动。

整个路径的感觉就像从“看懂系统”到“掌控系统”的过程。对品牌来说,这不只是导航设计,而是一种“界面化教学”。

用户不需要读品牌故事,仅仅通过网站结构就能感受到:“这家公司是做系统的,不是卖单品的。”

在 AC Infinity 的网站顶部,有一个被很多人忽略的版块——Support。

普通品牌的 Support 是售后入口;但对 AC Infinity 来说,它是系统教育中心。里面有:

- PlatformGuides(平台指南):讲解UIS系统原理、控制器逻辑。

- GrowGuides(种植教程):用问答形式解释“为什么要这样做”。

- AppGuide&ControllerAI:展示控制界面、温湿联动、自动调节策略。

- CommunityLinks(社群链接):连接Discord、Reddit、YouTube,让用户交流心得。

这些内容不只是“帮助文档”,而是品牌的“知识中枢”。

当用户查资料、调设备、分享数据时,他们其实在共同完善一个可学习、可验证的品牌生态。

Support 的存在,让信任不是说出来的,而是被学出来的。

很多 DTC 品牌喜欢用视觉、文案讲故事;AC Infinity 却几乎没有任何情绪表达。

它的页面干净、克制,大量用表格、示意图、参数表、系统线图去讲逻辑。

视觉风格像一台运转中的仪表盘——冷静、精准、可预测。

这正是“工程型品牌”的美学:逻辑本身,就是品牌语言。

第七章|网站流量模型

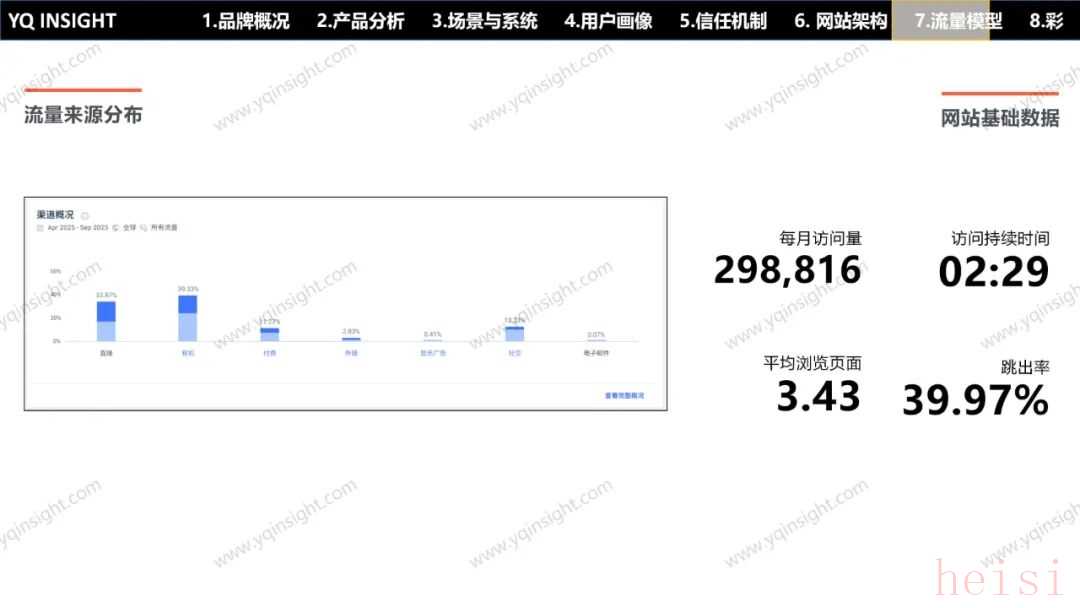

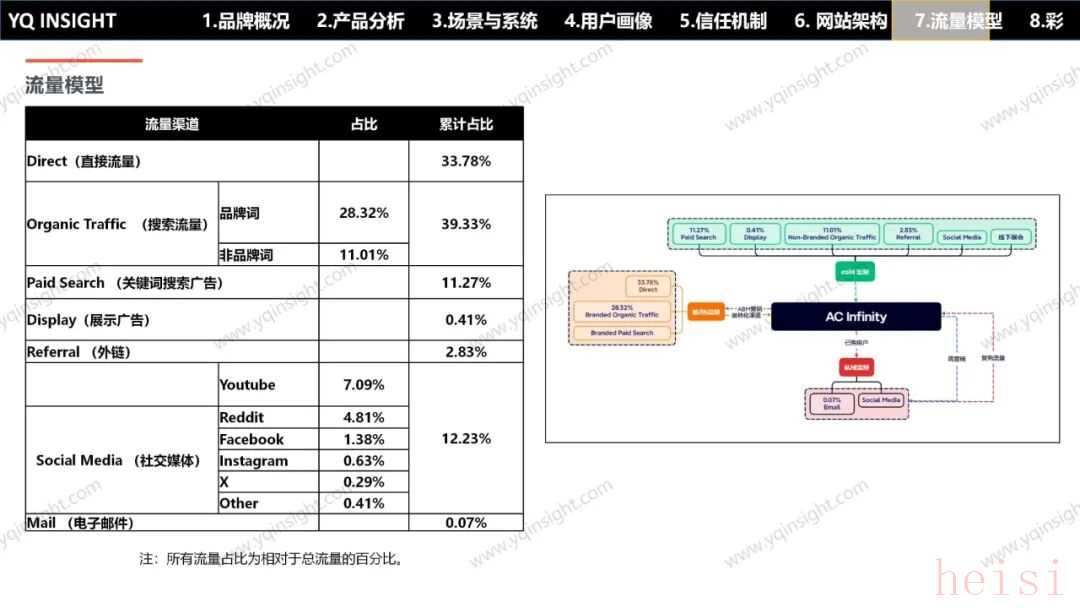

AC Infinity 的网站流量结构呈现出一种典型的 DTC 稳态模型:流量以自然搜索(39.3%)与直接访问(33.8%)为主,社交流量(12.2%)与外链推荐(2.8%)构成辅助驱动,整体形成“自有内容—用户回访—社群共建”的内循环生态。它不是依靠广告堆砌曝光,而是依靠系统性内容与用户教育形成可持续流量。

从全球分布看,流量主要集中在美国、英国、德国、加拿大等 DIY 文化浓度高的市场,这反映出品牌的用户基础并非价格导向,而是系统思维与掌控欲导向。

对传统品牌来说,流量是“入口”;而对 DTC 品牌来说,流量是“关系”。

AC Infinity 不依赖分销,也不追求爆量曝光。它的增长,来自一种被系统化设计的连接:内容引入 → 理解教育 → 用户验证 → 社群共建 → 再次回流。

7.1 SEO

关键词

AC Infinity 的自然搜索流量由品牌词(约占 70%)和非品牌词(约 30%)共同构成。

- 品牌词(如acinfinityfan/humidifier/controller)带来的流量稳定且转化意图强,说明用户多为“主动搜索者”或“复购用户”;

- 非品牌词(如growtent/inlineductfan/usbfan)则承担拓新角色,帮助品牌覆盖更广泛的DIY与家庭空气管理场景。

这种结构意味着:AC Infinity 的 SEO 不是流量战,而是“信任沉淀战”。品牌词承载信任回流,非品牌词承载教育启蒙,两者共同构成自增长闭环。

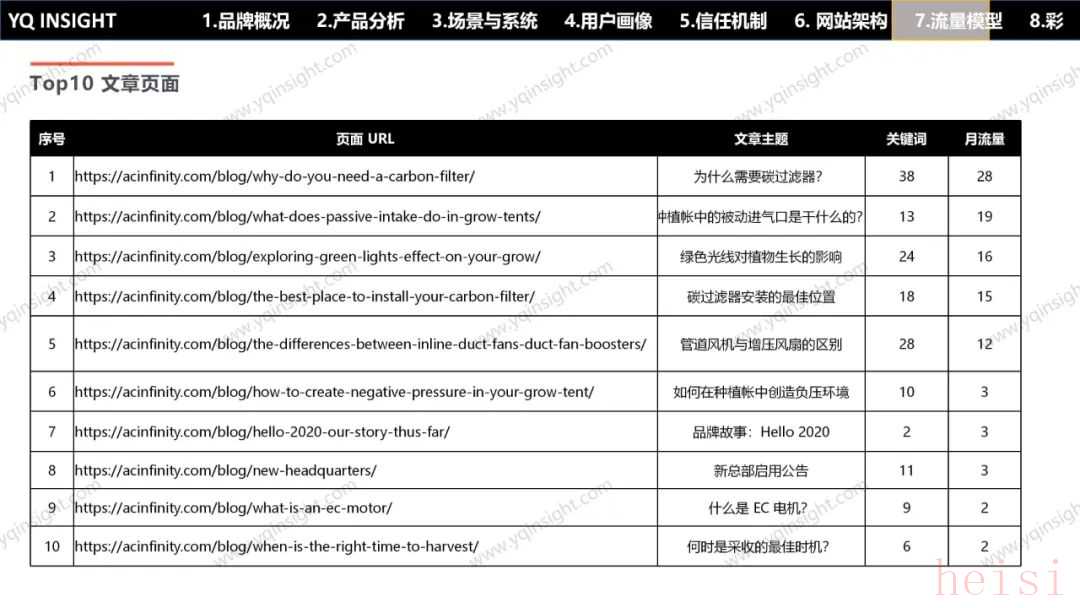

页面在 Top10 高流量页面中,80% 来自产品系列页(如duct-fan-systems、grow-tents、controllers)。这些页面的核心特征是

- 页面信息密度高:包含功能描述、参数图示、兼容组件;

- 结构清晰:H2/H3层级逻辑化,利于搜索爬取;

- 内容语义化:以“系统功能”而非“单品特征”命名。

这使得 AC Infinity 的产品页既是电商转化页,也是 SEO 内容页。品牌因此将功能教育与购买意图融合在同一入口。

博客页

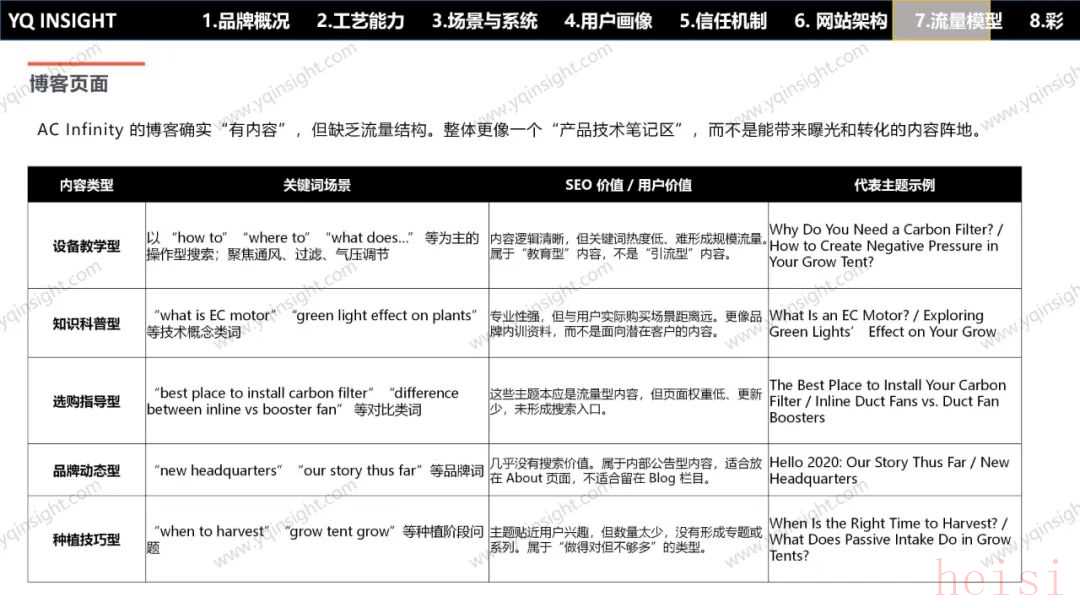

AC Infinity 的博客聚焦在设备操作与空气系统知识,如

内容逻辑清晰、技术专业,但整体仍偏“品牌内训手册”——缺乏长尾关键词布局与专题聚合(Topic Cluster)结构。结果是博客承担了教育功能,却没成为流量入口。

反向链接AC Infinity 的反向链接来源超过 2.4K 个网站,总链接量超 31 万。外链主要集中在:

这些外链整体权重高、可信度强,构成品牌的“技术权威背书”。但它们多为被动获得的引用,而非主动运营的内容传播。品牌在 SEO 权威上有积累,但在内容影响力上仍缺乏主动放大。

技术SEO:速度与移动端体验有提升空间

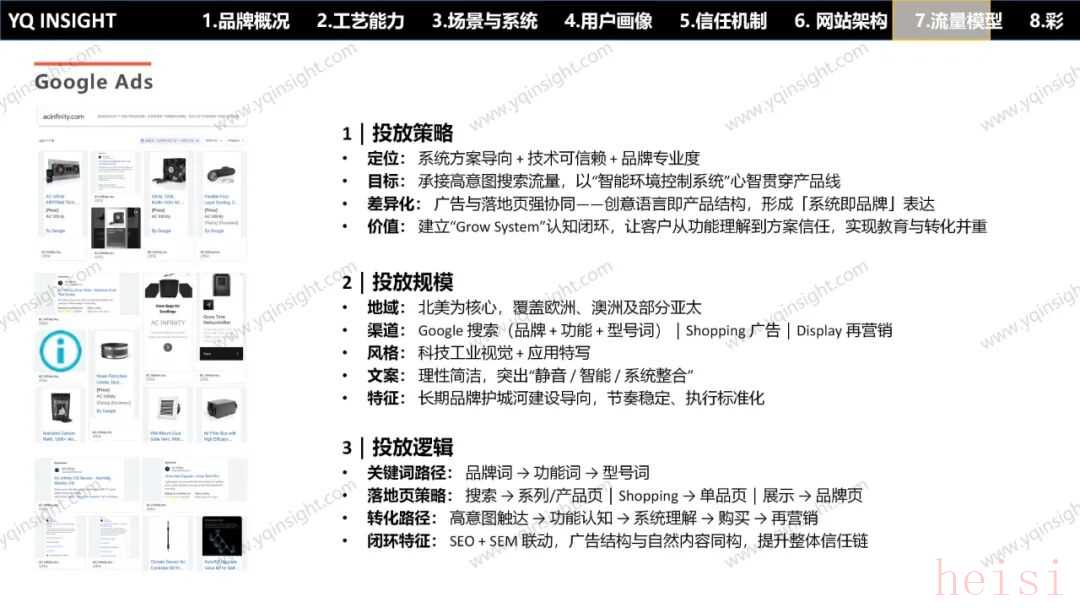

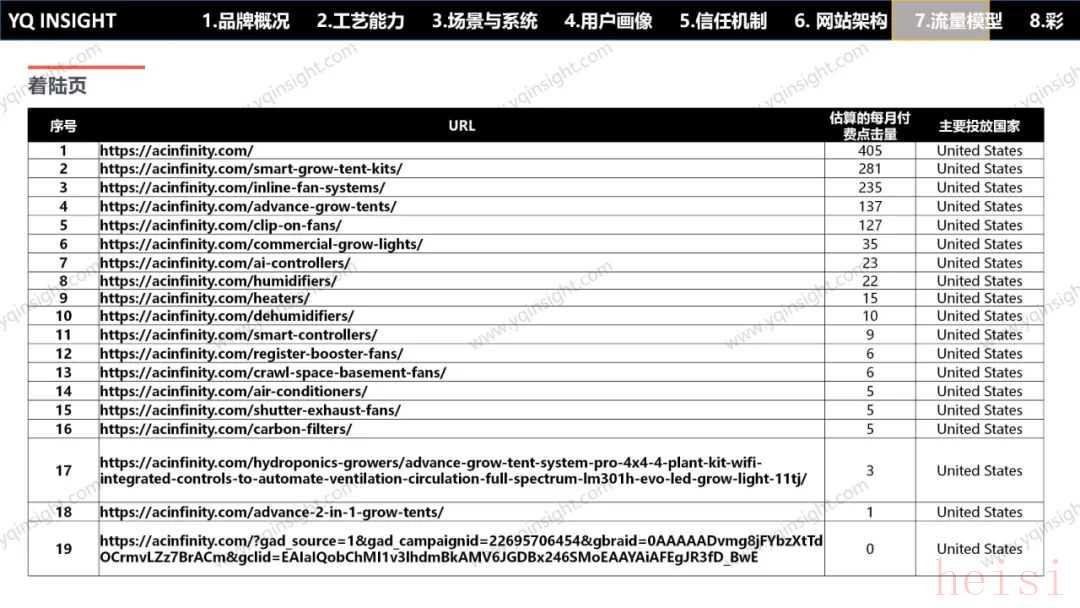

7.2 广告投放

AC Infinity 的广告体系,不是为了“推产品”,而是为了“补系统理解”。整个投放结构与品牌的 UIS(智能环境系统)理念完全一致——精准、稳健、可验证。

从投放分布看,品牌词约占 35–40%,功能词 45–50%,场景词 10–15%。这意味着广告体系承担双重使命:

- 品牌词:构筑护城河,防御竞品截流;

- 功能词:承接搜索流量,强化系统印象;

- 场景词:降低学习门槛,教育新手用户。

关键词布局“稳”而非“广”,是典型的DTC 精准型策略——不靠泛词刷量,而用结构锁定高意图用户。

品牌在广告与 SEO 之间形成了自然分工:前者转化、后者教育,但两者语义层完全协同。

广告标题普遍采用“三段式结构”——「产品词 + 功能亮点 + 品牌词」。

整体风格冷静、简洁、理工气质浓厚:以“智能控制 / 系统整合 / 静音性能”为核心关键词,统一在“Grow Tent Ecosystem”的叙事框架下。

优点:

- 表达统一、专业可信;

- 与品牌调性一致;

- 落地页关键词与文案完全对应,SEO/SEM高度协同。

不足:

- 情绪层偏弱,缺乏成果导向(如“提升产量”“稳定环境”等场景语言)。

- 若能在“系统叙事”中加入“使用结果”的表达,将使广告更具说服力。

所有主要落地页(Grow Tents、Inline Fans、Smart Kits)均采用标准化模板:Hero 图 → 产品系列 → 参数图解 → 评测模块。

关键词匹配度极高(如 “Grow Tent Exhaust Fan” 对应/inline-fan-systems/),说明广告管理成熟。

但这些页面仍以“产品展示”为主,缺乏认知决策工具——没有对比模块、配置指南或系统推荐向导。

这让广告虽能稳健转化,却难以放大教育效应。

若能在广告承接页中加入“智能搭配/系统计算器”功能,将从工具层提升 ROI 与复购率。

AC Infinity 的广告不是一次次推销,而是品牌系统的延伸。它用关键词去重构用户理解路径:

品牌词守护信任 → 功能词收口转化 → 场景词启蒙教育。

广告与自然搜索之间并非割裂,而是系统中的两个端口。一个负责“被看见”,一个负责“被理解”。

7.3 社交媒体

AC Infinity 的社交媒体体系覆盖 YouTube、Instagram、Reddit、TikTok 等主要平台,构成一套“内容–场景–社群–信任”的连续结构。它并未把社交平台当作广告分发渠道,而是通过知识型内容与用户共创,形成了品牌的体验式信任系统。

不同渠道构成核心内容生态:

- YouTube:品牌的知识中枢,以教学、实测和系统搭建视频,建立“GrowEnvironmentExpert”权威。

- Reddit:自治社群,用户主导讨论与验证,构成品牌的“被动信任传播层”。

- Instagram:视觉与情感桥梁,以场景化内容塑造生活方式认知。

- TikTok:认知补位通道,用轻教育内容降低理解门槛,拉近品牌与年轻群体距离。

- ……

这种结构让社交流量不再分散,而成为一个互补的“信任网络”。

AC Infinity 的社交逻辑不在于“各个平台的存在”,而在于经营一套能把技术转化为信任的内容系统,比如:

YouTube 讲「怎么用」 → Instagram 讲「好在哪」 → Reddit 讲「真好用」 → TikTok 讲「原来也能这样用」

最终形成闭环:教育 → 体验 → 口碑 → 扩散。

这是一种“知识驱动型 DTC 品牌”的最佳范式——流量是副产品,信任才是核心资产。

7.4 邮件营销

AC Infinity 的邮件营销体系不以“打折刺激”为核心,而以“产品教育 + 触发激励 + 内容培育”为主线,构成品牌在 DTC 模式下最稳定、可复用的转化机制。

它承担着两种角色:

- 对外:承接社交与搜索流量后的教育深化与购买转化;

- 对内:维护老客关系与复购唤醒的信任循环系统。

换句话说,邮件不只是“告知优惠”,而是延续品牌的“技术教育节奏”。

用户旅程(推测复盘)如下:

整个逻辑清晰体现 DTC 品牌特征:用教育培育信任 → 用信任触发购买 → 用系统升级促发复购。

AC Infinity 的邮件体系并非传统意义的 EDM,而是品牌“系统思维”的延伸:

一套把知识教育、购买激励与品牌信任整合为一体的闭环。

它让品牌在停止广告投放后,仍能依靠信任自动化持续驱动销量与复购。

AC Infinity 的流量结构并不是由“渠道”堆叠而成,而是一套自洽的增长逻辑。它从用户行为出发,把自然搜索、广告投放、社交内容与邮件营销串联成一个以信任为核心的循环系统。

在多数 DTC 品牌仍停留于“获客成本竞争”阶段时,AC Infinity 已将内容与流量的关系反转——

SEO 不只是排名策略,而是知识入口;广告不只是成交工具,而是教育延伸;社交内容不只是曝光,而是社群共建。

它让每一次访问都成为一次“学习体验”,让知识成为留存与转化的驱动力。

传统流量系统依赖投放,而 AC Infinity 的增长模型建立在可复用内容资产之上:教程、指南、测评、系统图、社群讨论,这些都能在时间维度上持续积累信任。

它的真正护城河,不是预算,而是知识密度与教育深度。

这正是它能够在 DTC 赛道中构建长期复购力与品牌韧性的根本原因。

第八章|彩蛋

AC Infinity 真正的“彩蛋”,我觉得不是某个产品,也不是广告创意。

而是它在整个品牌底层做出的一次认知转向——从「卖设备」到「构建系统」。

UIS™ 的出现,不只是技术升级,而是品牌逻辑的再定义:让每一个风机、控制器、加湿器,都成为“系统中的节点”。一旦连接,用户买的不再是一件商品,而是一种“环境掌控力”。

这一步,让 AC Infinity 从制造企业,跨越成了一个“系统品牌”。

Support Guides 与 App Guide 的存在,也不是简单的帮助中心。它背后代表着一种新型品牌姿态:不再是“服务用户”,而是“培养用户”。

当别的品牌忙着用营销去“缩短决策”,AC Infinity 却用知识在“延长关系”。

每一份指南、每一段视频、每一个配置教程,都是品牌与用户共同学习的过程。

这意味着它正在从“生产商品”转变为“生产知识”。当品牌能持续创造知识,它就具备了真正的可持续增长能力。

第九章|结语

如果你问我:一个制造型品牌在转型DTC时,最容易踩的坑是什么?

我会说——不是技术不过硬,也不是广告不够多,而是:太急着“卖产品”,而没想清楚“让别人怎么理解这个产品”。

AC Infinity 这家公司真正打动我的,不是它的预算、也不是视觉设计。而是它把品牌当成一个逻辑系统在运营——从产品结构到内容链路,从社交传播到售后教育,全都在讲一件事:“我们不是在卖风机,而是在教你掌控环境。”

这种逻辑很稀缺。因为大多数制造品牌转型DTC,只学会了流量打法,而 AC Infinity 学会了让系统自己说服用户。

我从 AC Infinity 案例中学到的4件事:

- 它在做的,不是“产品升级”,而是“系统升级”很多工厂品牌在转型时,只是加了控制器、做了App。但ACInfinity的UIS™系统是一次底层架构重组——让品牌从“堆叠产品”变成“组织能力”的跃迁。

- 它的营销逻辑,是教育而非说服无论是网站、博客还是SupportGuides,ACInfinity一直在做“教用户理解空气”的事。它靠教育赢得了理性信任,而不是靠促销制造冲动。

- 它的传播,是去中心化的信任实验它没有大规模广告投放,而是让用户替它“讲故事”。这种去中心化传播虽然慢,但粘性极强。当品牌退到幕后,信任反而被推到前台。

- 它真正代表了一种“制造思维的场景”当品牌开始经营“系统”而不是“产品”,内容承担“教育”而不是“宣传”,品牌增长也从“主动卖”变成“被动被信任”。

AC Infinity 不是在教人买东西,而是在教人“如何掌控环境”。

品牌的终极竞争力,不是被记住,而是被理解。

- 你的品牌还在拼广告预算,还是已经在构建内容系统?

- 你的售后还停留在客服FAQ,还是已经变成教育闭环?

- 你的用户,是一次购买,还是长期在你生态里学习?

也许,你需要的不只是“转型电商”,而是一次“从卖功能到卖逻辑”的升级。

本文由 @又青天晴了 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自 Unsplash,基于cc0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务