我们来深入探讨一下泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)的“怪味营销”(Weird Al Yankovic Marketing)。这确实是一个非常有趣且成功的品牌布局策略,远不止于音乐上的“失手”或简单的道歉。

"核心观点:" 泰勒·斯威夫特的“怪味营销”并非源于音乐创作失误,而是一种精心策划、高明的品牌布局。她通过主动“犯错”、引发大规模公众讨论,并巧妙地利用后续的沟通和行动,成功地将一次潜在的危机转化为提升品牌好感度、强化粉丝忠诚度、并最终服务于其商业目标的绝佳机会。

"为什么不是“失手”?"

1. "预谋性(Pre-meditation):" 虽然具体策划细节未完全公开,但“怪味营销”并非突发奇想。它需要周密的计划,包括选择合适的合作对象(如Weird Al Yankovic本人)、谈判、制作过程、发布时机、以及后续的公关策略。这种复杂度更符合“布局”而非“失手”的特征。

2. "风险控制:" “失手”往往意味着不可控性。而“怪味营销”的策划者显然评估了风险,并准备了应对方案。他们知道这会引发争议,但可能也预判了公众情绪的走向,并计划如何引导。

3. "目标明确:" 如下文

相关内容:

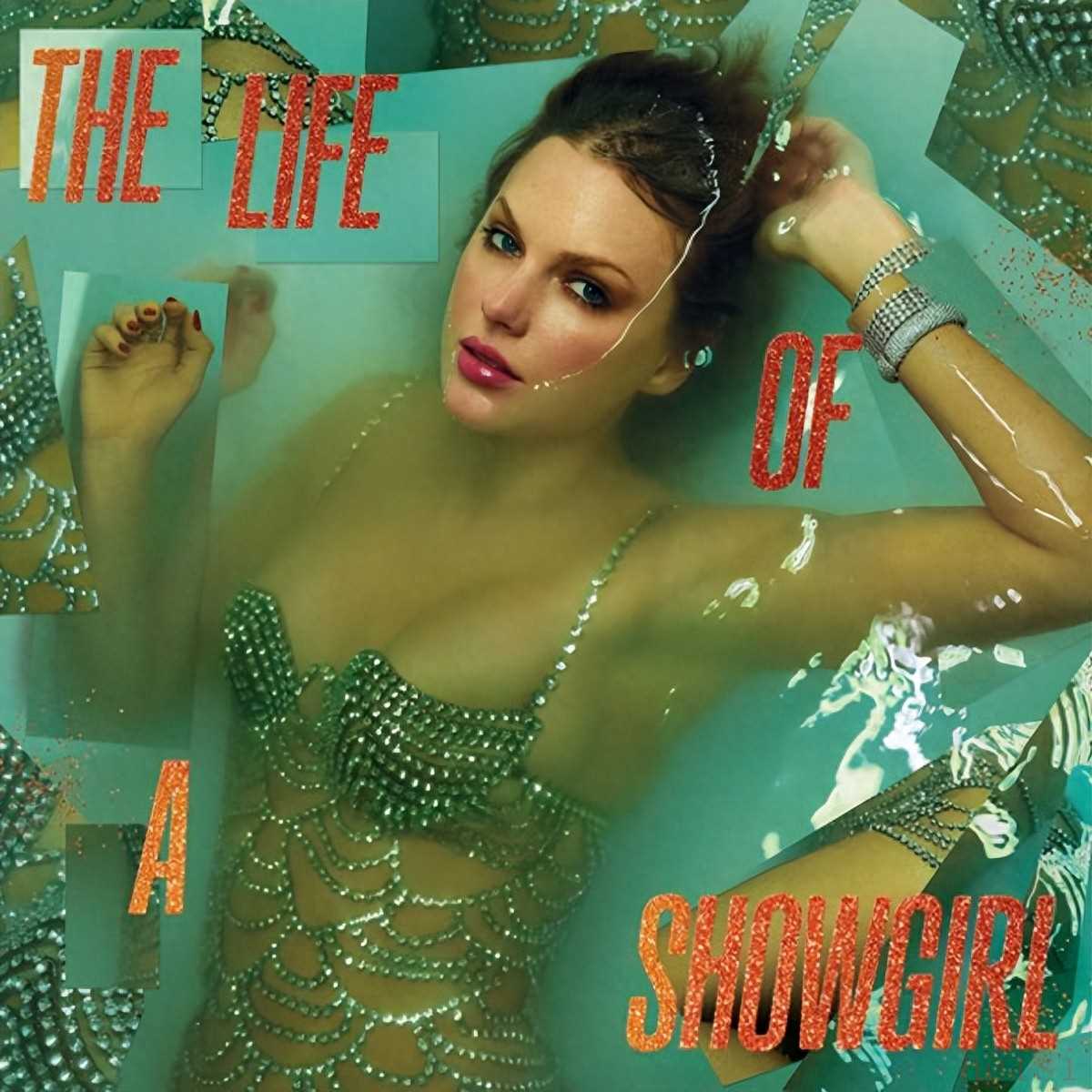

没有人真的需要再看一篇关于泰勒·斯威夫特新专辑《The Life of a Showgirl》(《歌女人生》)的评论。如今,这张专辑的观点早已泛滥成灾。但请放心,这篇文章不是乐评,而是一篇关于商业的故事。

许多评论家认为《歌女人生》是斯威夫特少有的“失手之作”。我并不打算反驳他们——至少在音乐层面上不反驳。的确,这张专辑里仍有一些亮点,比如那首《Wood》,但这些分析就交给专业乐评人去做吧。我要谈的是另一件事:为什么这张被称作“千禧年尴尬代表作”的专辑,其实是一场极其聪明的商业布局。

简单说,《歌女人生》是泰勒·斯威夫特的“限定口味奥利奥”。

五年前,《纽约时报》记者乔纳·布朗威奇(Jonah E. Bromwich)写过一篇关于“新奇口味奥利奥”的文章。他指出,那些看似荒唐的口味——带有根汁汽水冰淇淋、花生酱果冻冰淇淋或酸橙派等奇怪口味——其实是奥利奥品牌的一种营销策略:这些限定版的销量固然不错,但它们真正的作用,是吸引消费者重新回到“原味”奥利奥身边。换句话说,新口味的存在本身就是原味的广告。

想象一下,当你在超市货架上看到“椰林飘香奥利奥薄脆饼干”,你也许会摇头叹息:“天哪,奥利奥迷失了方向。”于是你顺手买回一盒原味奥利奥,仿佛在挽救品牌的初心。听起来像疯子理论,但它确实奏效。数据显示,在“限定口味”销量上涨12%的三年里,原味奥利奥的销量同时增长了近22%。

《歌女人生》正是这样的“怪味奥利奥”。并不是说斯威夫特故意推出一张“不完美”的作品,而是她清楚地知道——即便这张专辑不被所有人喜欢,它依然会刺激整个品牌的增长。当听众听完《歌女人生》,决定重温《Evermore》或《1989》时,谁真正从中获利?答案只有一个:泰勒·艾莉森·斯威夫特本人。

更关键的是,斯威夫特今年终于彻底买回了自己的音乐母带。她从私募基金香槟资本(Shamrock Capital)手中收回了全部作品的版权,这意味着她从此拥有完整的音乐目录——过去所有专辑、周边、演唱会电影的收益,都直接进入她的口袋。

正如《CNN》记者拉米莎·马鲁夫(Ramishah Maruf)所说:“与大多数名人不同,斯威夫特早已把‘精明的商业交易’纳入自己的人设之中。她让公众看到音乐产业中艺术家与资本的博弈,甚至让这种博弈成为她品牌的一部分。”每当她推出新专辑,她的旧作播放量都会同步飙升——这正是她的“原味奥利奥效应”。

从商业角度看,《歌女人生》绝不是失败。尽管评论界褒贬不一,但据《公告牌》报道,这张专辑首周销量有望打破阿黛尔《25》的纪录。忠实的“霉粉”们并没有被《The Standard》的嘲讽(“我怀疑自己是不是在听AI幻觉出的色情恶搞专辑”)或《Pitchfork》的冷评(“这张专辑听起来像过去十年所有流行乐的混合物”)动摇。

面对这些评论,斯威夫特展现出了一位亿万富翁级别品牌操盘手的气场。她在接受播客主持人 Zane Lowe 采访时说:“演艺圈的规则是——如果这是我新专辑发布的第一周,而你在说我的名字或专辑名,那你就是在帮我。我知道我做了什么,我热爱它。至于《歌女人生》的主题,这些讨论、争议和批评,全都是其中的一部分。”

换句话说,《歌女人生》或许不是她最好的专辑,却可能是她最聪明的作品。它提醒我们:在斯威夫特的世界里,每一个“怪味”都是生意,每一次质疑都是流量,而每一场争论,最终都让她的品牌更强大。

本文为深度编译,仅供交流学习,不代表本账号观点。