这种说法带有一定的情绪化和以偏概全的倾向,需要更细致地分析。

首先,"“伪国货”的定义模糊"。什么算“伪国货”?是指那些贴着中国标签但实际上在生产、设计、核心技术等方面与外国关联很深的产品?还是指那些模仿国产品牌风格但并非国产的产品?或者是质量不过关、以次充好的产品?不同的定义会导致不同的结论。

其次,"中国制造业的复杂性和多样性"。中国是全球最大的制造业基地,拥有完整的产业链和庞大的生产体系。很多产品虽然在中国生产,但其品牌、技术、设计可能源自国外,或者是在国外品牌授权下生产。这种“贴牌生产”或“代工”现象非常普遍,并不能简单地将其全部称为“伪国货”或“洋货”。例如,很多知名的国际品牌服装、电子产品等都在中国有代工厂。

再次,"“割韭菜”的说法过于简单化"。市场经济的本质就是优胜劣汰,消费者在购买商品时,会根据自己的需求和预算做出选择。虽然确实存在一些企业通过虚假宣传、质量低劣等方式欺骗消费者,但这并不是“伪国货”的专利,任何行业都存在类似的问题。将所有问题都归咎于“伪国货”是不公平的。

最后,"关于“收割上千亿”的说法缺乏数据支持"。没有可靠的统计数据来证明“伪国货”的市场规模和利润到底有多大。这种

相关内容:

太太乐、大宝、金龙鱼这些“国货”背后的故事,网友说买了三十年都没看明白门道

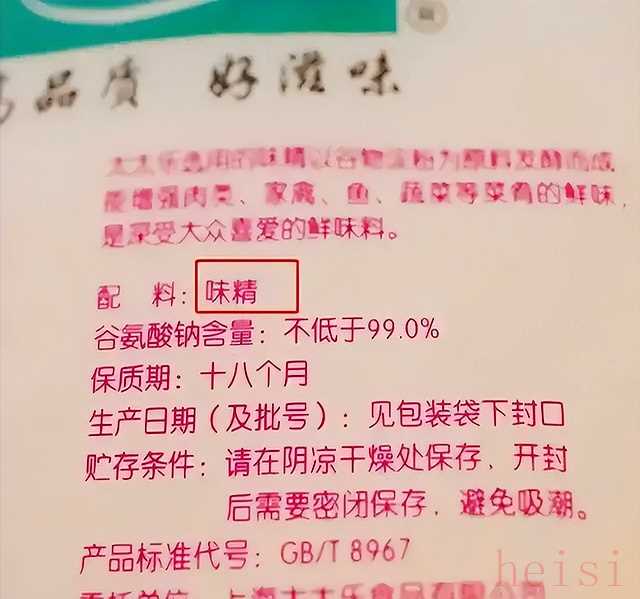

太太乐鸡精那个事情,讲真,谁小时候家里不是味精、鸡精轮流上桌?

我记得九十年代末那会,味精突然就被说得跟洪水猛兽一样,楼上邻居在厨房里一边炒菜一边喊“鸡精好,味精有毒”,结果鸡精那包装翻过来看,主料还是味精,真是闹不清楚。

后来网上有人扒出来,太太乐1999年就给雀巢收了,等于“国货”名头是假的,买鸡精的钱都流出去了。

这种事,不晓得有多少人能说准哦。

说到大宝,八零后九零后心里都有点感情,面霜一瓶圆滚滚的,广告天天见。

结果一查,九九年那会强生直接买了大宝,23个亿,说起来是帮中国品牌走国际,实际把大宝放仓库里落灰,研发的钱都留给了自家产品。

超市里偶尔见到大宝,还贴着促销,价格便宜得吓人。

那些年用惯了大宝的人现在一脸懵,问“我用的不是国货?”搞不懂谁坑了谁。

汰渍这牌子,小时候广告疯狂轰炸,谁家不是买的熊猫洗衣粉?

保洁来了,跟熊猫谈了六年,最后用1.4亿买了熊猫牌五十年使用权。

熊猫直接被雪藏,汰渍一夜之间铺满货架。

后来北京日化厂想收回来,熊猫早就被挤没了。

现在超市货架上汰渍摆得整整齐齐,路人还是当它自家牌子。

金龙鱼食用油,读书时候就看到它在电视上轮番播广告,谁知道创始人是新加坡的郭鹤年。

中粮跟嘉里粮油合作过,后头嘉里粮油一个转身,就把控股权抓在手里。

鲁花、福临门都不如金龙鱼出名,买油的都以为这是中国制造,其实钱都去了新加坡。

中华牙膏,名字听起来就特别亲切,包装上一堆中国元素,天安门、华表、红太阳啥都有。

实际九四年就被联合利华收了,上海白猫集团卖得干脆。

黑人牙膏倒是纯国产,名字反倒像外国货,谁能说清楚这些门道?

你说现在,脉动、北冰洋、哈尔滨啤酒、苏泊尔这些牌子,谁又能保证就都是纯国产?

反正事情闹成这样,买东西只能自己多留点心。

说不准下次超市打折,又有啥“国货”其实是洋货。