听起来你提到的这4个日本冲锋衣品牌,确实符合“低调、不依赖广告、但产品实力强劲”的描述。在日本,很多优质品牌都更注重产品本身的品质和性能,而非铺天盖地的市场营销。

根据你的描述,这4个品牌很可能是以下几类中的:

1. "专注于特定领域的专业品牌:" 这类品牌可能深耕某个细分市场(如高山攀登、滑雪、徒步等),拥有深厚的技术积累和口碑,目标客户群相对精准,因此广告投入较少。

2. "历史悠久的日本户外品牌:" 日本有一些老牌户外品牌,它们可能历史悠久,产品线相对传统或专注于特定用户群,市场推广力度不如新兴品牌或国际巨头。

3. "技术驱动型品牌:" 可能拥有独特的面料技术、设计理念或制造工艺,依靠产品本身的卓越性能赢得口碑和忠实的用户群体。

"基于这些特点,以下是一些符合描述的、实力强劲且相对低调的日本户外品牌,其中可能就包含你提到的冲锋衣:"

"ALPINE (アルパイン):" 这是日本非常知名的高山攀登和滑雪装备品牌,尤其在绳索、冰爪、安全装备方面实力雄厚。他们的冲锋衣通常以轻量、耐用、功能性出色著称,是很多专业登山者和户外爱好者的选择。他们不太做大众化广告,更多在专业圈和户外爱好者中口口相传

相关内容:

你穿的冲锋衣,可能还在用10年前的面料。

日本街头现在流行一种能“自己呼吸”的外套——不用手动开拉链,衣服自己知道你出汗了,自动打开透气孔。

不是科幻片,是美津浓刚上市的AI温控冲锋衣,传感器比你家智能手表还懂你。

别再迷信“始祖鸟=高端”了。

日本本土销量冠军早就换了人,Mont-bell靠着回收海洋塑料做的外套,防水指数干翻一众欧美大牌,价格还不到一半。

更离谱的是,他们给每件衣服嵌了NFC芯片,手机一碰,就能看到这件衣服从哪片海里捞的塑料、谁缝的线、该用什么洗剂——衣服有了身份证,你还在为售后发愁?

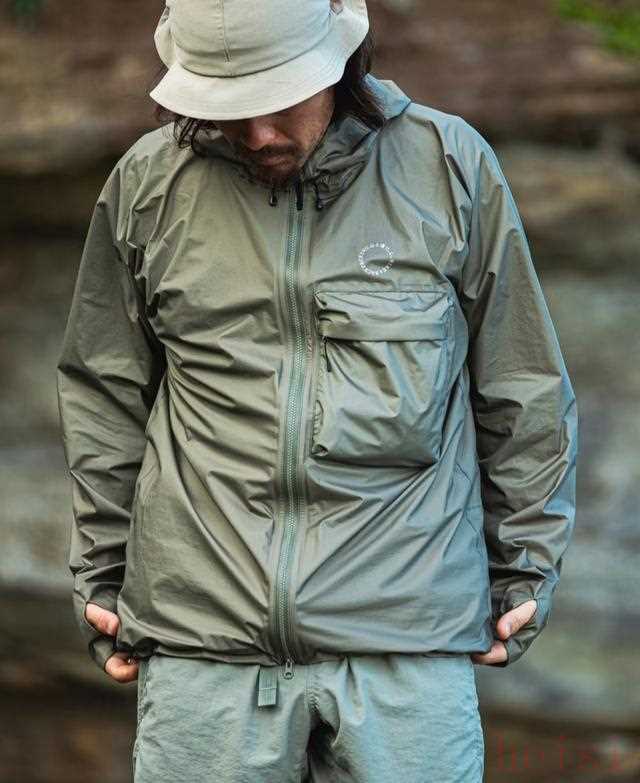

山之道最近搞了个黑科技,一件冲锋衣只重85克,比一瓶矿泉水还轻。

不是吹,是真能塞进手机口袋。

他们连女性版型都做了32种数据模型,不是“小码版”,是根据亚洲女性肩宽、腰臀比、手臂长度重新打版。

你穿的“女款”,可能只是男款缩了水。

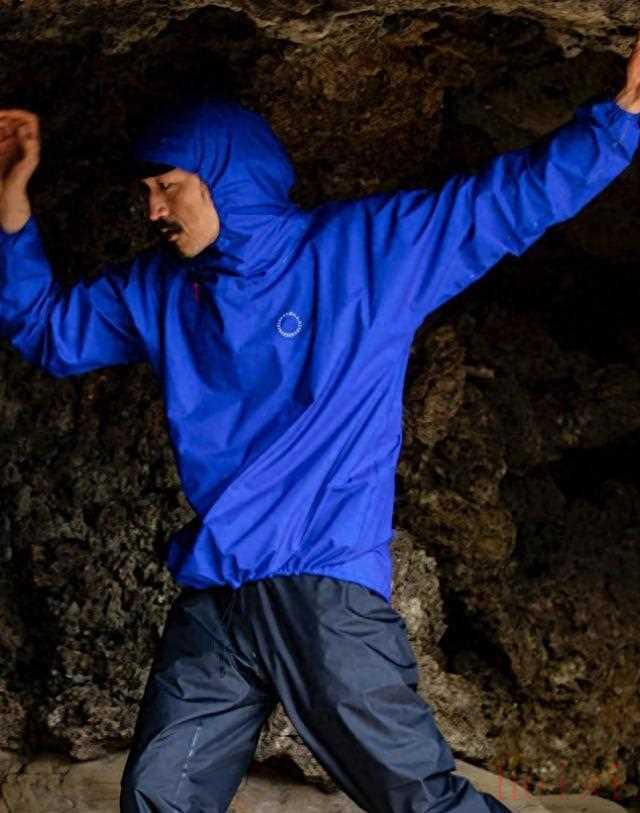

最让人意外的是,NANGA把和服的剪裁用在了冲锋衣上。

不是为了好看,是为了让你蹲下、攀岩、背包时,腋下不扯、不卡、不鼓包。

一件衣服,藏着百年和服工艺的智慧,你还在用“欧美版型”硬撑?

日本品牌不靠广告轰炸,靠的是实测。

OutdoorGearLab的数据说,日本冲锋衣每克防护力,比欧美高27%。

不是吹牛,是实验室里用冰水泼、用风洞吹、用登山者背50公斤爬山测出来的。

但有个短板——极端低温下,耐久性还是差一截。

你去零下30度的雪山,别指望一件85克的“空气衣”能扛住。

中国消费者偷偷买爆了。

乐天市场数据显示,日本冲锋衣跨境销售暴涨217%,近一半买家来自中国,但90%的人还在代购。

官方直邮早就开了,山之道、Mont-bell都支持中国发货,价格比代购便宜30%,还包售后。

你多花的钱,是给中间人交的“信息税”。

小红书上“日系冲锋衣”笔记涨了5万多篇,但很多人买完发现:轻是轻了,耐磨性不行;透气是透气,防风差一截。

不是产品不行,是你没选对场景。

城市通勤、轻徒步、露营拍照,它就是天花板;但真去爬雪山、闯暴风雪,还是得看专业级的。

别再被“品牌光环”绑架了。

一件冲锋衣,不该是身份符号,而是工具。

日本品牌在偷偷做一件事:把科技藏进生活里,不喊口号,不炫参数,只解决你真正遇到的痛点——出汗闷、走路紧、下雨渗、穿久了变形。

你愿意为一件衣服多花300块,买个LOGO,还是多花100块,买一个能自己调节温度、知道你从哪来、该怎样保养的智能伙伴?

答案,藏在你下次出汗时,衣服是不是还贴着你身上。