这个问题很有趣,它触及了时尚界一个普遍存在的现象和争议。通常被认为“假货比真货多”且容易因“又穷又装”的指责而受到批评的三大服装品牌,通常指的是:

1. "Gucci"

2. "Louis Vuitton (LV)"

3. "Chanel"

这三大品牌是全球奢侈品巨头,拥有极高的知名度和庞大的消费群体。它们的产品,尤其是Logo、经典图案(如LV的Monogram、Chanel的双C Logo、Gucci的GG Supreme等)和特定设计,是假货制造者最热衷的目标。

"为什么它们容易被指责“又穷又装”?"

"极高的价格:" 这些品牌的产品价格普遍非常高昂,让很多人觉得难以负担。对于那些使用这些品牌来彰显身份或追求潮流的人来说,可能会被贴上“装”的标签,尤其是当其穿着与自身经济状况或风格不符时。

"Logo的泛滥:" 为了提升辨识度,这些品牌在其产品上大量使用Logo。在假货泛滥的情况下,有时真货的Logo显得过于突出,甚至有些“招摇”,让一些人觉得不雅或浮夸。

"社交媒体的放大效应:" 社交媒体上充斥着这些品牌的炫富和“打卡”内容,有时会加剧一些人对其“装”的印象。同时,假货的模仿往往也集中在最显眼的Logo和设计

相关内容:

你花三千块买个包,结果发现是“MiulMiu”——拼错的字母比真货还嚣张。

不是你眼拙,是假货今年太懂人心了。

我朋友上周在直播间抢了条Lululemon的Align裤,收到货手感像裹了层塑料膜,她说“这哪是裸感,是裸奔感”。

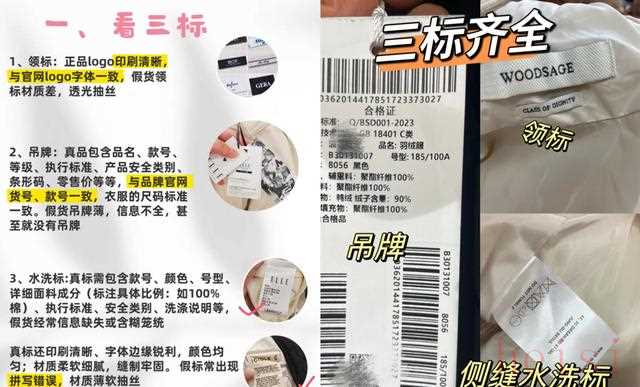

她没骂人,只是把标签拍下来发到鉴定群,三分钟内有人回:热力感应标没变色,面料数据库查无此款。

不是她聪明,是品牌早把技术藏进每一道缝线里了。

MiuMiu现在连包装盒都开始玩心理战。

真货的灰不是灰,是带点蓝调的雾霭,假货硬生生调成超市促销的廉价灰。

你不是买不起,是懒得去记这些细节。

可现在连仿品都开始用NFC芯片了,你手机一扫,弹出来的不是“恭喜正品”,是“该产品未在官方系统登记”。

那一刻你才明白,不是你被坑了,是你还在用2018年的脑子对付2023年的骗局。

拉夫劳伦的领标里多了根金线,肉眼看不见,但你拿紫外线灯一照,它像条活的蛇。

他们不靠你认logo,靠你愿意花十秒验证。

得物的鉴定通道不是噱头,是品牌和平台联手设的陷阱——你买得越便宜,越容易掉进去。

你以为捡了漏,其实是对方等你自投罗网。

别再信什么“平替”了。

Lululemon的Nullux面料,摸上去像皮肤被空气托着,假货连“像”都做不到,它只是把莱卡拉得更紧,然后贴个标签说“同款”。

你穿的是舒适,还是被勒出的红印?

我见过最狠的造假,是把真包的序列号偷出来,印在假货上。

你扫码,系统显示“已售出”,可你明明没买过。

这不是技术高明,是人性太懒。

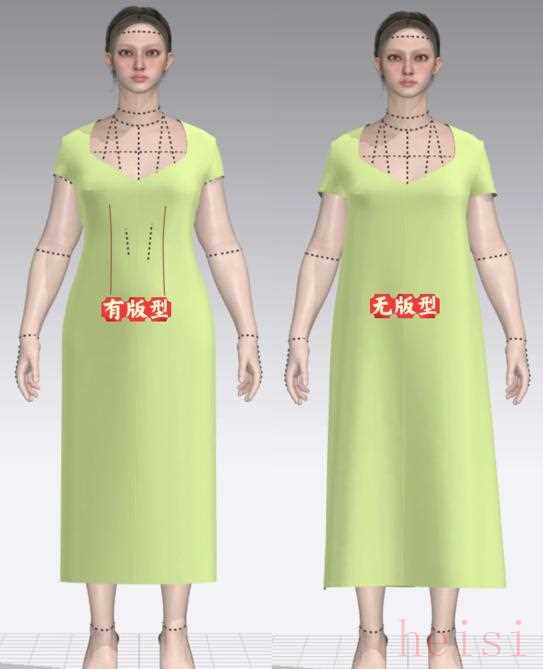

你懒得去官网查,懒得去线下试,懒得花时间搞懂什么叫“立体剪裁”。

你只想要一个能发朋友圈的符号。

现在品牌在偷偷改规则。

你买一件,它送你一个“产品护照”,能查到这件衣服从哪块布开始,谁缝的线,谁质检的。

你不是在消费,是在参与一场透明的制造。

你愿意为这种透明多付一百块吗?

很多人摇头,可他们不知道,这钱花的不是包,是以后不用再被当傻子。

别再盯着logo了。

真正的奢侈,是面料能呼吸,是缝线不崩,是热了不会闷,冷了不会硬。

你穿的不是品牌,是你对身体的尊重。

那些花五位数买假货的人,不是穷,是不敢相信自己配得上真正的舒服。

我见过一个女生,花八百块在官方小程序买了一件Polo衫,没图,没滤镜,她发朋友圈只写:“领口的波浪线,是真货才有的呼吸感。

”没人点赞,但她笑了。

你不需要懂多少防伪技术,你只需要愿意多问一句:这东西,真的让我舒服吗?

别怕贵,怕的是你花了钱,却没换来一分钟的安心。