老北京人曾经抽过的烟种类很多,随着时代的发展,口味和形式也在不断变化。以下是一些比较有代表性的老北京烟:

"1. 龙舌兰(Lonsdale):"

"特点:" 这是老北京最经典、最普及的香烟之一,可以说是老北京烟的代表。龙舌兰烟身细长,用纸包裹,没有过滤嘴,烟丝是混合的,口感比较醇和。

"历史:" 20世纪初传入中国,很快在京城流行开来,并一直抽到20世纪末。

"文化:" 龙舌兰是老北京人日常生活中不可或缺的一部分,与京剧、相声等文化紧密相连,承载着老北京人的记忆和情感。

"2. 大前门:"

"特点:" 大前门香烟也是老北京人非常熟悉的品牌,与龙舌兰齐名。它烟身也比较细长,烟丝是烤烟,口感比龙舌兰略带甜味。

"历史:" 大前门香烟诞生于20世纪初,由上海南洋兄弟烟草公司生产,后来也成为了北京烟草专卖局的品牌。

"文化:" 大前门香烟曾经是许多老北京家庭的日常消费品,也是一些老字号店铺的标志性商品。

"3. 红塔山:"

"特点:" 红

相关内容:

老北京人曾经抽过的烟

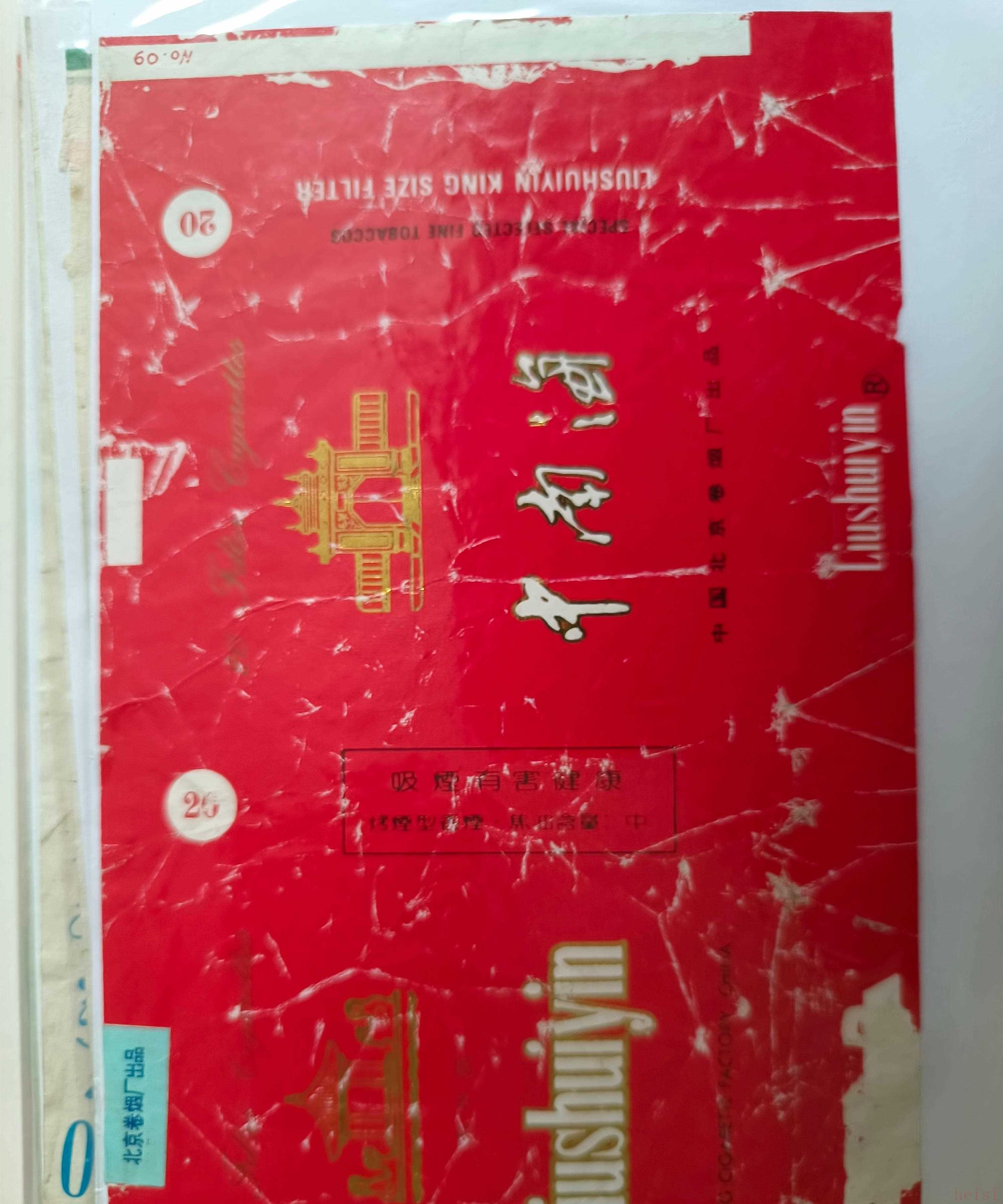

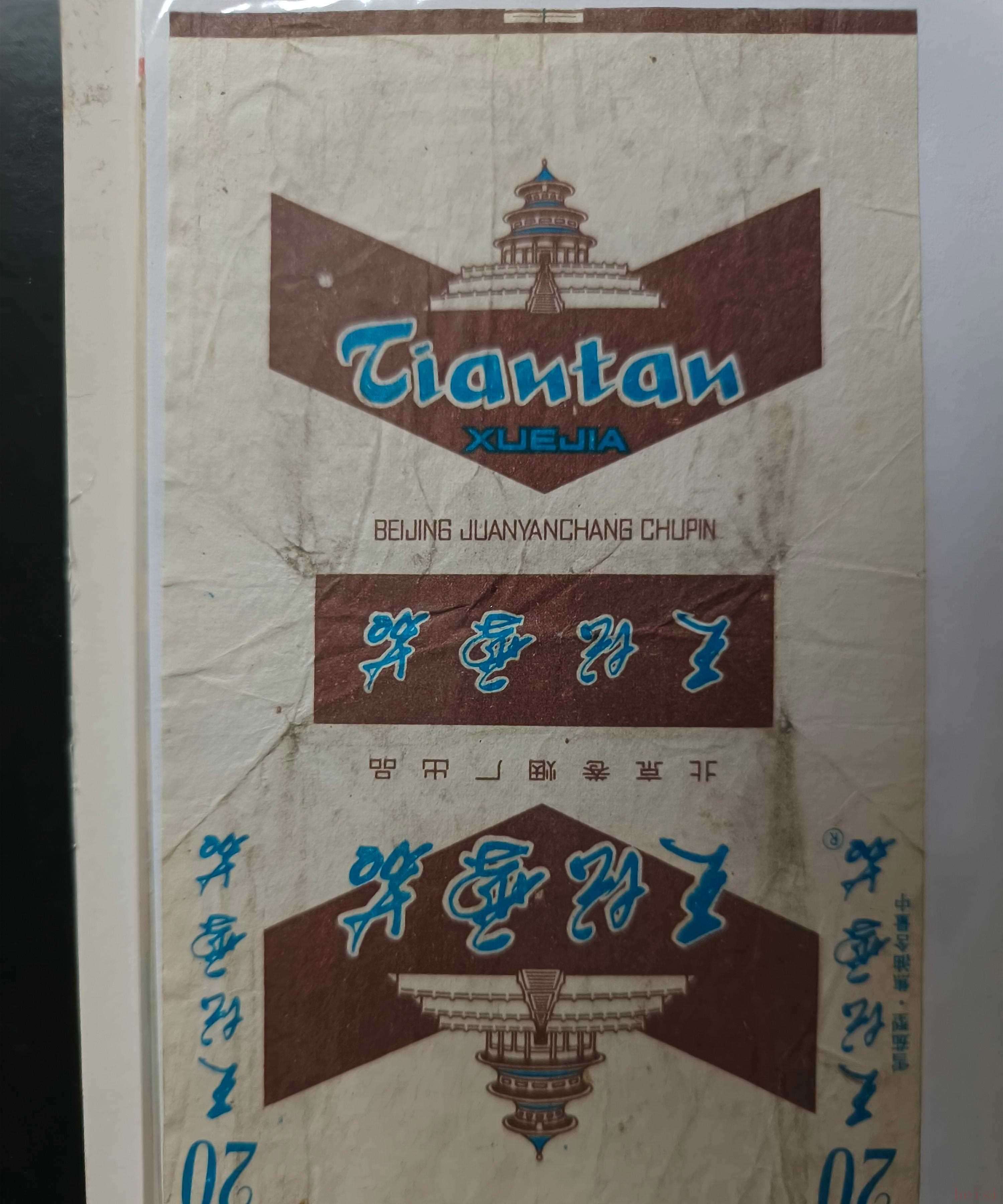

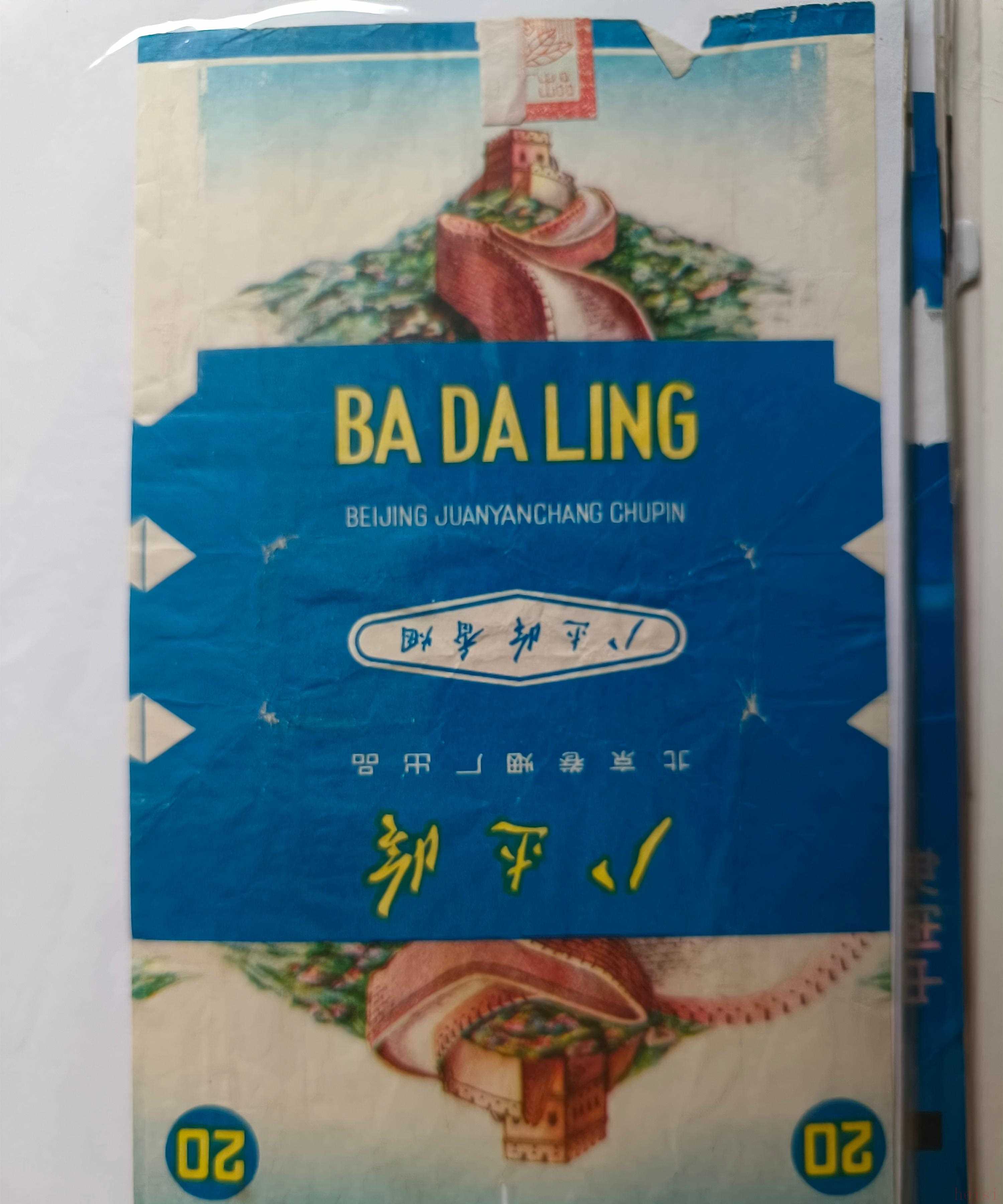

几张被孩子折过的老烟标,竟然承载了一个失落的北京

我最近翻箱倒柜,翻出几张北京卷烟厂的旧烟标。说实话,起初我并不是为了收藏什么名堂,只是被那些折痕吸引了——边角被折得发黑,纸张发黄,还有被粘到桌角的小残胶。细看才发现,很多都是不带过滤嘴的老款,说明年代很久远,但更让我动容的不是年代,而是那些纸上留下的孩子的痕迹。孩子们用它们“打牌”的样子仿佛就在眼前:一摞一摞地翻拍,输的人要唱歌、要表演,那些烟标成了他们的纸牌和奖品,而不是成年人手里的烟。

看这些老牌子,会发现每一个名字都像一张老地图。中南海、北京牌、红叶、八达岭、工农、北海、香山、礼花、长乐、金建,天坛雪茄、回音壁……这些名字不是在卖香烟的广告语,它们更像是上个时代给城市贴上的标签。不得不说,一张烟标,不是烟,是手心里被折过的时光。尤其是那些没有过滤嘴的款式,它们静静地记录着一个工业化尚未完全“美学化”的年代,设计简单,印刷粗糙,却是真实的生活残片。

我朋友小李收藏各种纸质小物,他把这些老烟标当作材料做拼贴画。他说,和他父辈口中的“厂区味道”相比,这些小纸片更能直观地传递生活。隔壁老王的父亲曾在老厂里干过活,家里还留着一张旧员工卡和几张工资单,合在一起,那种质朴的劳动感一下子就跳出来了。由此我慢慢明白,这类收藏的价值不是钱能衡量的,而是它们承载的记忆和联结——记得谁在某个夏天下班时带回一包“礼花”,记得某年冬天街角小店里摆着“友谊牌”的纸盒,这些都成了家庭故事的一部分。

当然,我并不是在赞美香烟本身。如今公共健康观念变了,关于吸烟的讨论更多是提醒与约束。把注意力放在这些烟标上,我想说的是我们在回望物件时,往往看到的是时间和关系,而不是商品本身。对收藏者来说,保护这些纸片的方式也能体现尊重历史的态度:不要在它们旁边点火,避免阳光直射和潮湿,最好用无酸纸夹好,平放保存,拍照数字化备份,让记忆有备无患。

再者,这些老烟标也透露出一个小小的趋势变化:从不带过滤嘴到带过滤嘴,从单色印刷到精致包装,反映的是消费文化和工业设计的发展。对城市记忆来说,这些细节比大事件更能打动人心。未来几年,怀旧设计和老物件再利用的热度可能会继续上升,我们会看到更多人把这些纸片转化为装饰、为小型展览提供素材,或者作为地方品牌做设计灵感。当然,这一切都应建立在不美化烟草消费的前提下,把焦点放在文化与记忆的保存上。

说到底,我觉得收藏这类小东西,更多是一种与过去对话的方式。每当我把一张老烟标放在手心,脑海里就会出现一个画面:上世纪某个清晨,街道上有人骑车经过,商店橱窗里摆着那款叫“香山”的香烟,邻居家的孩子在门槛上玩“打牌”。那些折痕,是时间在纸上留下的指纹。你若把它们看成普通的垃圾,可能永远不会理解它们的温度;你若把它们当作历史的一部分,就会发现城市的记忆比我们想象的要多。

最后,如果你也有类似的小物件,或者家里有人保存过这类老物品,试着把它们拍下来并记录故事,不必担心故事有多华丽,重要的是把回忆留住。你家里有没有被遗忘的这种小物件?说说它们带给你的那一段记忆吧。