哇,这消息听起来很有意思!短剧领域一直变化很快,出现“黑马”是很常见的事情。

你提到的几点信息很有看点:

1. "“红果人气总榜大变”": 这说明榜单排名有显著变化,可能是有新剧爆发式增长,或者旧有热门剧集热度下降。红果视频作为短剧平台,其榜单是衡量作品受欢迎程度的重要指标。

2. "“刘萧旭垫底”": 这位演员或其主演的作品在当前榜单中人气不高,可能意味着他/她的最新作品反响平平,或者遭遇了竞争。刘萧旭是短剧圈子里的一位知名演员,他的排名变化值得关注。

3. "“榜首实至名归”": 这说明目前排名第一的作品确实是凭实力或话题度获得了观众的高度认可,排名名副其实。

"“黑马”通常指的是在预期之外突然崛起、获得高人气的作品或演员。"

"总结来说," 这个消息暗示着红果短剧平台的竞争格局正在发生变化,有新的热门作品脱颖而出,同时也反映了某些头部艺人或作品可能面临暂时的热度波动。

如果你想了解更多细节,比如具体是哪部剧登顶,或者刘萧旭垫底的原因,可能需要查看红果视频的最新榜单或者相关的行业报道。这类话题在短剧爱好者圈子里通常会引发不少讨论!

相关内容:

郭宇欣的单日播放量破五千万那天,王凯沐正在片场吃盒饭,手机弹出一条代言合同——国际化妆品品牌选中他做首位短剧演员代言人。

这不是巧合,是市场在重新定义谁才是“流量的真正主人”。

过去人们以为短剧是速食剧,演员靠脸吃饭,演完就散。

但2023年彻底变了。

数据不会撒谎:前五名演员里四个是女性,00后占据榜单三分之一,观众平均年龄21岁。

这不是“谁火谁上”,而是平台、品牌、观众三方共同投票选出的“新世代偶像”。

郭宇欣的胜利,不是靠“撒娇人设”撑起来的。

她主演的《怪她太会撒娇》能日播五千万,是因为她把“作”演成了情绪出口——那些被生活压得喘不过气的年轻女性,在她身上看见了自己不敢说出口的任性。

她不是在演戏,是在替观众活一次。

而她转身当制片人开发《盛夏未央》,不是跨界,是接管话语权。

她知道,真正能留住流量的,不是角色,是IP。

王凯沐的逆袭更像一场静默革命。

他没有热搜,没有热搜话题,却靠“剧抛脸”三个字,成为制作方的首选。

一部戏一个面孔,不重复、不标签、不油腻。

他演过霸总、卧底、医生、农民工,观众记不住他长什么样,但记得住他演的每一个角色。

这种“可塑性”,比任何颜值都值钱。

品牌找他代言,不是因为他帅,是因为他能“变成”任何想要的形象——一个能替品牌说话的活体广告。

刘萧旭的下滑不是失败,是节奏错位。

他拍得慢,更新慢,但预告片破两千万,说明观众没忘他。

短剧不是马拉松,是接力赛。

你慢了,别人就冲上来了。

但只要故事还在,观众就愿意等。

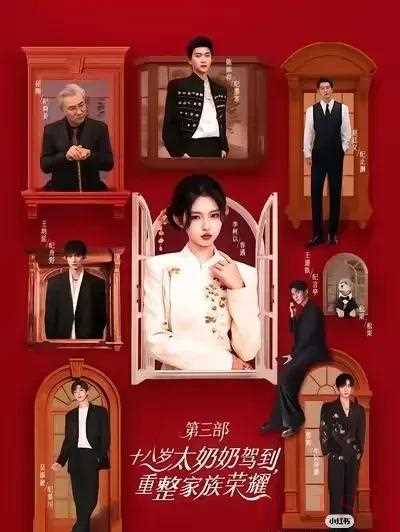

真正让人脊背发凉的是陈添祥——一个00后,靠演“十八岁太奶奶”冲进前五。

这不是荒诞,是代际认知的彻底颠覆。

年轻人不看“奶奶”,他们看的是“反差”。

一个18岁身体里住着80岁灵魂的角色,比任何甜宠都更戳中Z世代的荒诞感。

他们要的不是爱情,是认知冲击。

短剧市场正在经历一场“演员权力转移”。

过去是平台推谁谁火,现在是演员自己定义内容。

郭宇欣做制片人,王凯沐接五部待播剧,陈添祥用角色反向定义标签——他们不再是被挑选的演员,而是内容的共同创造者。

品牌也看懂了。

不再找“流量明星”,找“情绪载体”。

一个能让你在深夜刷完三集还忍不住点赞的演员,比十个热搜博主都有价值。

因为短剧的底层逻辑从来不是“好看”,是“共鸣”。

未来一年,你会看到更多演员转型导演、编剧、出品人。

不是他们野心大,是平台给了他们工具,观众给了他们信任。

短剧不再是“低成本快消品”,它正在长出自己的文化肌理。

而最讽刺的是:当所有人都在追数据、比播放量时,真正能活下来的,是那些不刻意“红”,却把角色当命的人。

郭宇欣不靠热搜,王凯沐不靠颜值,陈添祥不靠年龄——他们靠的是“你看了,就忘不掉”。

这,才是短剧时代真正的赢家法则:不是你有多火,而是你让多少人,在你演的那几分钟里,暂时活成了自己不敢活的样子。

下一个爆火的,可能不是最漂亮的,也不是最会营销的。

而是那个,让你在地铁里偷偷抹眼泪的演员。