确实,北面(The North Face)和波司登(Bosideng)是羽绒服市场上的两大巨头,知名度高、品质也相对有保障。但它们的定价往往也相对较高,对于追求性价比的消费者来说,一些来自日本的品牌可能提供更令人惊喜的选择。

以下推荐4个来自日本的羽绒服品牌,它们在品质、设计、保暖性上都不错,但价格通常比北面、波司登更具优势:

1. "迪卡侬 (Decathlon)"

"特点:" 虽然法国品牌,但迪卡侬在日本市场非常普及,其产品质量和性价比在全球范围内都享有盛誉。它的羽绒服以"轻量、保暖、高性价比"著称。

"优势:" 提供多种不同填充物(如含绒量90%的鹅绒、再生绒等)和温标(从轻便到极寒)的产品线,选择丰富。设计偏向功能性,适合户外运动和日常穿着。价格非常有竞争力,通常比北面、波司登的同等级产品便宜不少。

"适合人群:" 对品牌要求不高,注重实用性能和性价比的日常消费者和轻度户外爱好者。

2. "优衣库 (Uniqlo)"

"特点:" 日本国民品牌,以其“基本款”和“科技面料”闻名。优衣库的羽绒服也

相关内容:

你有没有发现,今年冬天街上穿羽绒服的人,越来越不像在“御寒”,而是在“拼品牌”?

北面撞衫撞到怀疑人生,波司登贵得让你犹豫三秒,可你真穿出去,别人只记得你身上那件“有logo”的衣服。

我去年也踩过坑。

花两千多买了一件所谓的“高端羽绒服”,结果出门遛弯,风一吹,肩部像漏了气的气球,回家一查,绒子含量还不到60%。

那时候才明白,价格不是保暖的保证,技术才是。

优衣库的HEATTECH羽绒服,599块,300克重,穿在身上像没穿一样,但暖得刚刚好。

它不靠logo唬人,靠的是把羽绒压得薄、匀、紧,像给身体裹了一层看不见的暖气膜。

你穿它去地铁站,不会被认成“户外发烧友”,也不会被当成“穷学生”——它正好卡在那个不上不下的体面里。

无印良品去年偷偷改了设计,内胆能拆。

你夏天当外套,冬天塞个绒胆,一件变两件。

更狠的是,它用的不是新羽绒,是回收再加工的旧羽绒。

听着像环保口号?

可你摸上去的质感,和新货没差。

这不是营销,是真把“可持续”当日常在过。

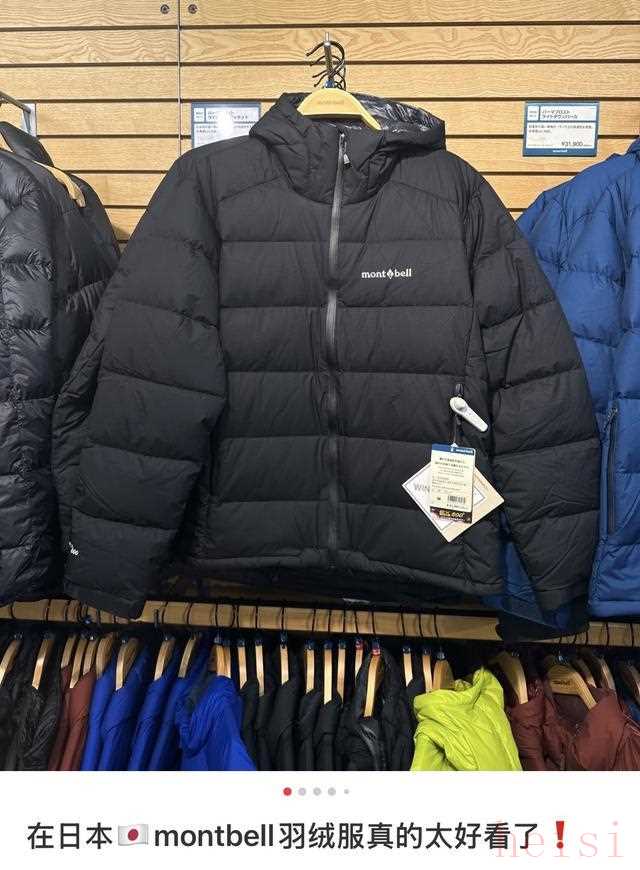

梦倍路那件Plasma 2000,180克,比一瓶矿泉水还轻,但能扛零下20度。

我朋友是滑雪教练,说这玩意儿是NASA技术落地的实锤——不是噱头,是真能在极端天气里,用极小的体积把热量锁住。

他穿它爬雪山,没带厚外套,只背了个小包。

你还在纠结“要不要多买一件”时,有人已经用科技省掉了“负担”。

迪桑特今年在中国卖疯了,不是因为广告砸得多,是因为它把滑雪服的结构,悄悄用到了日常羽绒服上。

缝线压得像手术缝合,绒子填到90%,连袖口都做了防风卡扣。

它不喊“保暖”,它让你觉得“这衣服懂风”。

我们总以为选羽绒服是挑款式、比价格,其实真正该问的是:它能不能让你在冷天里,活得不费劲?

能不能让你出门不靠“显贵”来证明自己暖和?

能不能在你蹲下系鞋带、伸手掏手机时,不让你觉得背后漏风、肩膀压肩?

黑的、灰的,永远不输。

别买亮色,不是不好看,是它会拖垮你整个冬天的搭配效率。

内搭别穿毛衣,厚了撑变形,薄卫衣+衬衫就够了。

帽子一戴,整个人的气场就稳了。

你不是在买一件衣服,你是在买一个冬天的舒适感。

有人花三千买一件“看起来很贵”的外套,结果每天穿它都像在负重。

有人花六百,穿三年,风吹不动,雨打不透,还顺手捐了旧的给流浪者。

这世界不缺昂贵的保暖,缺的是不让你觉得“我在为品牌打工”的衣服。