你提到的现象确实在娱乐圈中存在,并且引发了广泛的讨论。所谓“畸形审美”在这里可能指的是一种不以传统意义上的“颜值”为主要标准的选角观。以下是一些可能的原因和解释,帮助你理解为什么一些长相并非传统意义上的“帅哥”的男演员能够成为主角并扮演帅哥角色:

1. "角色塑造的需要":某些角色的设定可能并不要求演员具备传统意义上的“帅哥”特质。例如,一个内敛、深沉、有故事感的角色,其魅力可能更多地来自于气质、演技和内涵,而不是外貌。观众可能被演员所扮演的角色所吸引,而不是演员本身的外貌。

2. "演技和魅力":一些演员可能拥有非常出色的演技,能够通过表演赋予角色生命力和魅力。观众可能会被演员的演技所折服,从而忽略其外貌上的不足,反而认为他们在剧中的形象很有吸引力。

3. "气质和风格":有些演员可能拥有独特的气质或风格,这种气质或风格可能并不符合传统的“帅哥”标准,但却具有独特的吸引力。例如,一些演员可能因为其独特的穿搭、言行举止或个人魅力而受到观众的喜爱。

4. "观众的心理预期":观众可能对某些演员已经形成了固定的印象,认为他们就是某个类型的角色。即使他们扮演的角色是帅哥,观众也可能因为对其外貌的固有认知而感到“违和”,但仍然会接受并欣赏他们的表演。

5. "商业

相关内容:

“丑男演帅哥”都快成内娱固定节目了,观众边骂边看,平台边嘲边推,一片热闹里,真正被刺中的其实是打工人的日常焦虑:努力不一定好看,好看也不一定轮得到你。

龚俊在《暗河传》里被截图黑到发光,生粉控评说“打光问题”,路人甩出品牌活动生图,肤色差依旧。可资方不瞎,他们算的是 ROI:《山河令》爆红那年,龚俊带货销售额 3.8 亿,欧莱雅直播一夜卖空 30 万支唇膏。脸能不能打?重要;但能把货打出去,才是通行证。于是哪怕观众吐槽“像熬了三个大夜的销售经理”,S+ 项目还是排着队递合同,因为平台要的是“保底热度”,不是“绝世美男”。

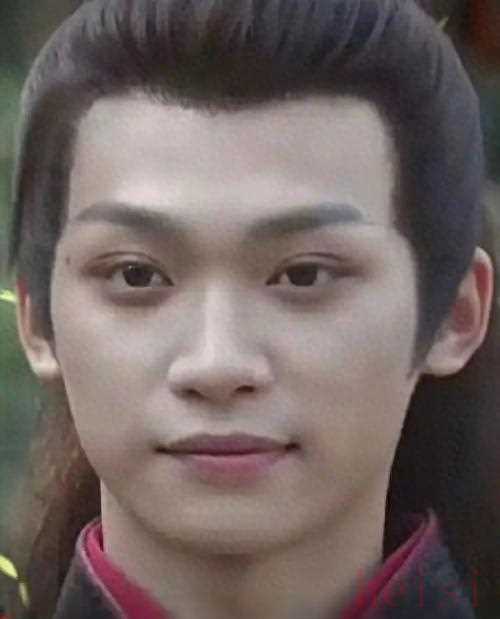

刘宇宁的草根履历更直白——丹东街头的烧烤摊歌手,到横店一线男主,中间只差一个“会唠嗑”的直播。网友嫌他“像宋丹丹戴假发”,可《一念关山》播出当晚,他个人贡献全网 42 个热搜,其中#刘宇宁怼黑粉#阅读量 8.4 亿。资本看得懂:黑红也是红,会自黑就能帮剧省宣发费。于是“颜值不配”四个字,在招商 PPT 里被“全网讨论度第一”轻轻盖住。观众以为自己在选妃,其实平台在选 KOL。

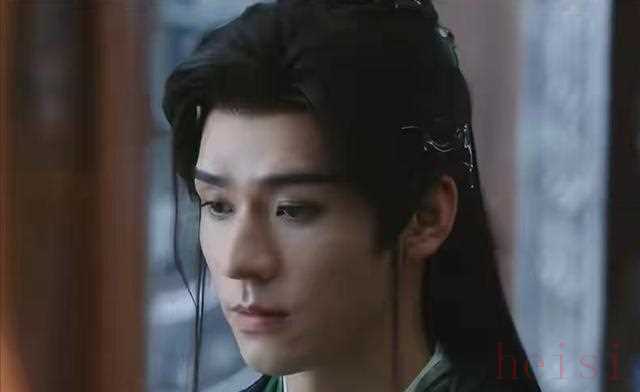

罗云熙的“瘦到脱相”最像打工人暴雷的 KPI:为了贴合“病娇”设定,一米七七的个子瘦到 92 斤,结果镜头里颧骨能反光,观众心疼变吐槽。可仙侠剧要的就是“破碎感”,他舞蹈底子带来的打戏飘逸度,替身省一半,特效省三成,制片方一算账:省下的就是赚到的。于是“仙气”被量化成“预算缩减 15%”,谁还管你真人是不是能抗住高清特写?打工而已,甲方满意就行。

成毅的“头肩比”在巴黎时装周被嘲出圈,可《莲花楼》播完,爱奇艺站内热度破 9000,广告商从 3 家涨到 17 家。观众嘲他“像偷穿大人西装”,品牌方爱他“能带 30+ 女性观众”,母婴、家清、黄金饰品抢着投。颜值短板被“高消费受众”四个字补齐,平台立刻把待播的《狐妖小红娘王权篇》标成“年度重点”。现实就是:数据能盖章,嘲声只能盖楼。

王一博的“浮肿”名场面出在《无名》路演,被做成“发面馒头”表情包传了半个月。可电影最终票房 9.3 亿,片方分账 3.4 亿,博纳年报直接写“年轻观众贡献 62%”。资本不管表情包多损,只认一条:他能把票价转换成真金白银。于是下一部《热烈》继续用他,还升级成亚运献礼片。观众以为在审颜值,出品方在审 ROI,两边频道从没对上。

任嘉伦的“假肌肉衣”被 B 站 up 主逐帧嘲笑,可《与君初相识》播出时,优酷站内热度破 9999,创纪录;广告主 45 秒中插卖到 180 万一条。已婚身份反而成了“安全嗑 CP”卖点,CP 粉不担心塌房,品牌不担心负面,平台省掉风险预算。颜值争议在“稳定收益”面前,声音自动降调。打工人最懂:职场不看脸,看的是你能不能替老板省钱。

所以别再问“为什么丑男还能演帅哥”,真相很土:颜值是加分项,不是决定项。内娱的选角逻辑早就跟大厂招聘一样——学历(颜值)不够,项目经验(流量)来凑;年龄(状态)超标,资源背书(带货力)补齐。观众在谈审美,平台在算成本;网友在生气,资本在抄底。骂归骂,下次他们主演的剧上线,你大概率还是会点开,毕竟通勤地铁里,谁都舍不得放弃那点唾手可得的快乐。认清这个循环,就不会再为“审美畸形”夜不能寐——它只是打工世界的另一块遮羞布:努力不一定美,但能换算成 KPI,就永远有人递上合同。