确实,回顾近几年的国内男装市场,曾有几个品牌凭借独特的风格和营销策略,在短时间内火遍大江南北,甚至出现断货的现象。但时过境迁,它们似乎逐渐淡出了人们的视线,变得“凉”了下来。究其原因,可以从以下几个方面来分析:

"1. 竞争加剧:"

"新兴品牌的崛起:" 男装市场一直以来竞争激烈,近年来更是涌现出一批风格各异、定位精准的新兴品牌,例如:"造点东西、Kolor、Ochirly、URBAN REVIVO、海澜之家"等。这些品牌在设计、品质、营销等方面都表现出色,分流了原有品牌的客流量。

"国际品牌的竞争:" ZARA、H&M、UNIQLO等快时尚国际品牌也纷纷进军男装市场,以其快速的反应速度、时尚的设计和亲民的价格,对国产品牌造成了一定的冲击。

"跨界品牌的加入:" 一些原本以其他品类为主的品牌,也开始涉足男装领域,例如:"太平鸟、美特斯邦威"等,进一步加剧了市场竞争。

"2. 消费升级与审美疲劳:"

"消费升级:" 随着人们生活水平的提高,对服装的需求不再仅仅停留在基本的功能性,而是更加注重品质、设计、品牌和个性化表达。曾经的爆款品牌可能无法满足消费者日益增长

相关内容:

90后衣柜里的“顶流”,现在咋都找不着了?前几天逛商场,突然发现曾经挤得水泄不通的海澜之家,现在门可罗雀;想给老爸挑件衬衫,班尼路的招牌早被新品牌取代;连当年追着周杰伦买“不走寻常路”的美特斯邦威,也只剩零星几家小店……这四个曾经红到“断货”的国产男装品牌,到底咋就从“神坛”跌成了“时代的眼泪”?

曾经有多风光,现在就有多唏嘘

2010年前后,这四个品牌几乎承包了全国男人的衣柜。

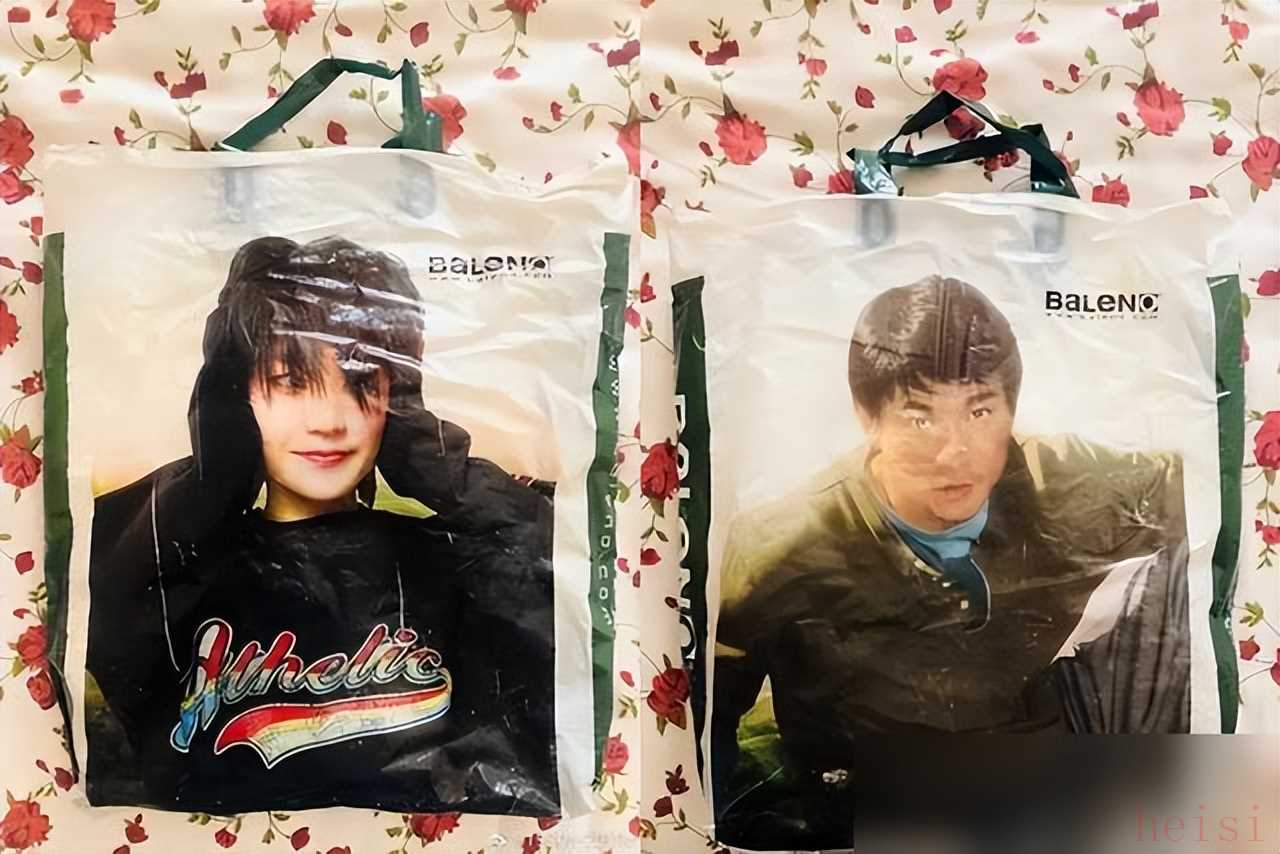

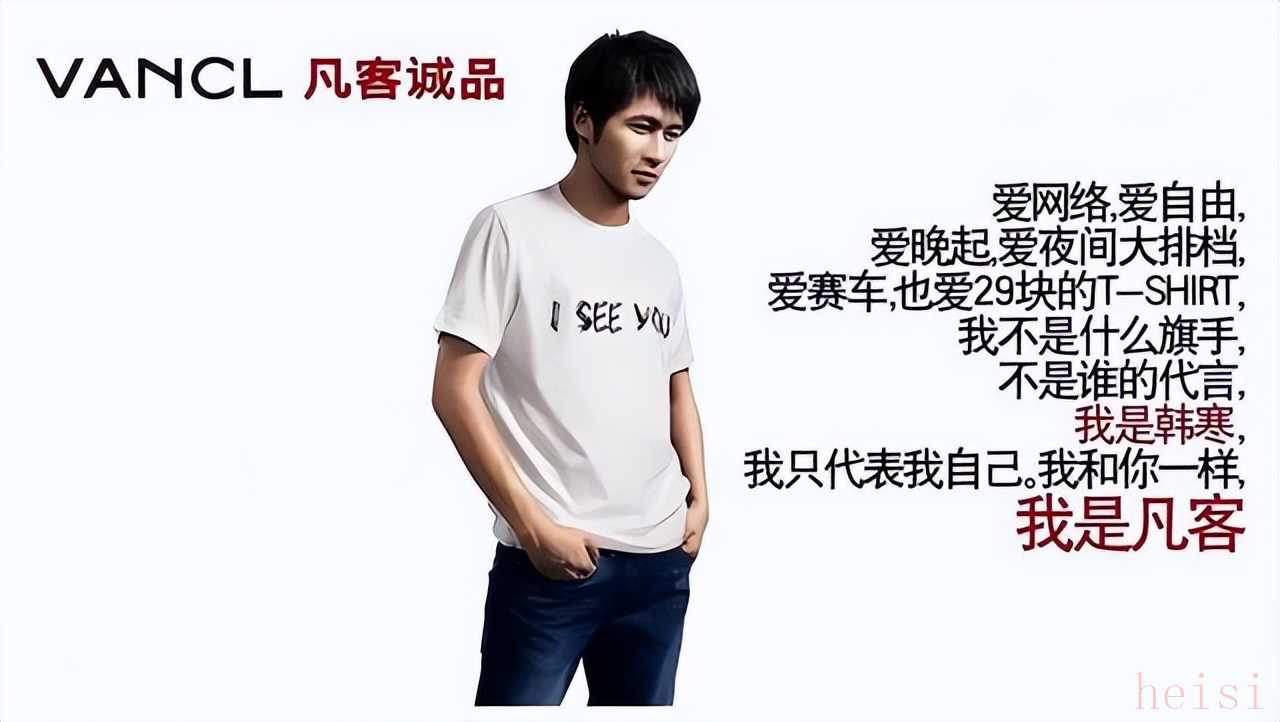

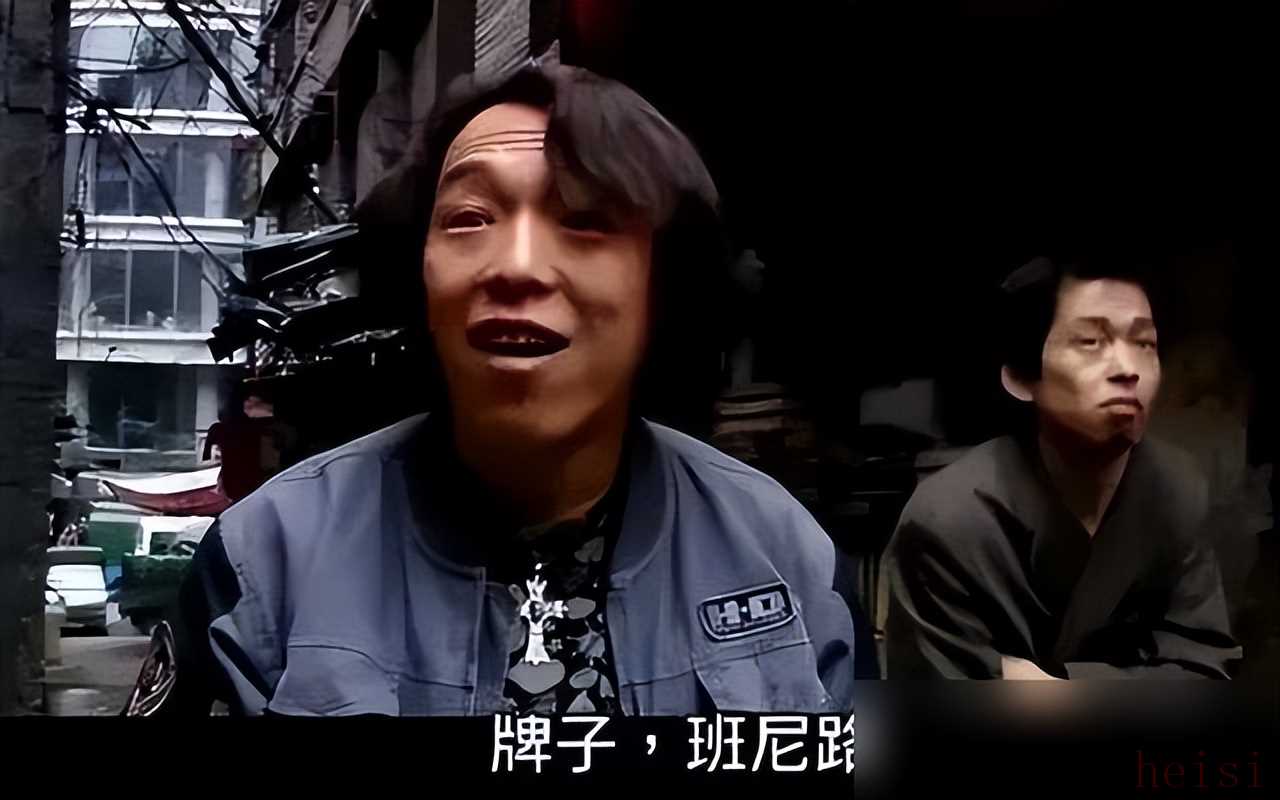

海澜之家喊着“男人的衣柜”,3348家门店覆盖80%县市,市场份额3.5%稳坐第一;班尼路靠刘德华、王菲代言,连电影《疯狂的石头》都拿它当“牌子货”梗,顶峰时4014家门店,学生党存零花钱买件T恤都觉得“倍儿有面”;凡客诚品更猛,靠电商红利用二三十元的T恤“杀疯了”,三年就成了文艺青年的“时尚代名词”;美特斯邦威更绝,周杰伦一句“不走寻常路”,让全国小年轻挤爆步行街,2007年2000家店,2011年直接干到5000家,老板周成建还成了浙江首富。

那时候谁能想到,这些“国民品牌”会凉得这么快?现在再看,海澜之家线下店两年关了近2000家,市值蒸发700亿;班尼路6年闭店3000多家,一线城市商圈难寻踪影;凡客诚品只剩直播间“刷存在感”;美特斯邦威更惨,曾经的步行街“C位”,现在连旗舰店都拆了。

从“顶流”到“凉透”,都是自己“作”的?

要说外部原因,确实有国外快时尚冲击——优衣库、ZARA带着“快设计、快上新”杀进来,把国产老品牌打得措手不及。但更关键的,是这些品牌自己“掉链子”。

先说海澜之家,当年靠“多品类、全年龄”定位火了,但后来越做越模糊:说年轻吧,设计像中老年款;说正式吧,又带点休闲感,结果两头都不讨好。更扎心的是质量,网友吐槽“洗两次就变形”,价格却没降,现在谁还愿意为“男人的衣柜”买单?再加上电商冲击,男人买衣服现在都刷直播间,谁还去线下店“听导购推销”?

班尼路的问题更典型——“吃老本”吃到没路走。当年靠明星代言和门店扩张火了,但2012年后,美特斯邦威、森马等新品牌崛起,班尼路却没跟上年轻人审美:设计还是老样子,营销还是“吃”刘德华、王菲的老本,连门店都只知道“疯狂扩张”,结果6年关了3000多家店。现在年轻人谁认识班尼路?00后甚至以为它是“倒闭的老牌子”。

凡客诚品更可惜,本来抓住了电商红利,结果“飘”了。当年靠二三十元的T恤火了,却不安心做衣服,非要学“大公司”搞扩张:今天卖帆布鞋,明天卖家居用品,质量越做越差,口碑直接崩了。网友说:“以前买凡客是图‘物美价廉’,后来买件T恤起球,谁还敢再买?”现在凡客诚品在直播间卖货,评论区全是“回忆杀”,但真正下单的没几个。

最让人感慨的是美特斯邦威。

当年周杰伦代言、《一起来看流星雨》带货,它是90后的“青春符号”。但老板周成建后来“不务正业”:沉迷地产、金融圈,砸几个亿搞互联网销售却没效果;设计团队“吃老本”,款式还是“学生风”,可当年的90后早成家立业,需要更成熟的服装;加盟模式也成了“拖油瓶”——快速扩张时外包生产,质量不稳定,反而砸了牌子。网友说得扎心:“以前穿美邦是‘不走寻常路’,现在穿美邦是‘回到学生时代’,可谁还想当学生啊?”

凉透的不只是品牌,是“吃老本”的思维

现在再逛商场,看着这些曾经的“顶流”缩在角落,挺不是滋味。其实消费者不是不爱国产品牌,而是不爱“摆烂”的国产品牌。海澜之家要是能把设计做精、质量做好,谁不想给老爸买件“体面”的衬衫?班尼路要是能追上00后的审美,搞点国潮联名,说不定还能翻红;凡客诚品要是能把“物美价廉”的初心找回来,年轻人也愿意为“回忆”买单;美特斯邦威要是能从“学生装”转型成“轻熟风”,当年的90后说不定还会“二刷”。

说到底,品牌和人一样,不能总“吃老本”。时代在变,消费者的需求也在变——以前图“有件牌子货”,现在图“穿得舒服、有设计感”。那些曾经抓住时代红利的品牌,要是跟不上变化,再大的“光环”也会褪色。

或许,这些“凉透”的品牌给我们提了个醒:不管多火的牌子,只有把心思放在“做好衣服”上,才能从“时代的眼泪”变成“时代的经典”。毕竟,消费者的钱包,永远只给“用心”的品牌留位置。