关于三井财团( Mitsui Group),我们可以从以下几个方面来理解:

"1. 根基有多深?"

"历史悠久,根基深厚:" 三井集团起源于19世纪中叶的日本,由三井高利创立。最初以钱庄起家,通过金融业积累了巨额财富,随后逐步涉足贸易、工业、商业、海运、保险等多个领域,发展成为日本最大的综合商社集团之一。

"业务多元,实力雄厚:" 三井集团旗下拥有数百家子公司和关联公司,业务遍及全球。其核心业务包括能源、材料、化工、电子、机械、金融、建设、商业服务等领域。集团的总资产规模庞大,盈利能力强,在全球范围内具有重要影响力。

"与日本政商界关系密切:" 三井集团在日本政商界拥有广泛的人脉和深厚的影响力。历史上,三井家族与日本政府、皇室、以及其他财团之间有着密切的联系,对日本的政治、经济和社会发展产生了深远的影响。

"总的来说,三井财团的根基非常深厚,是日本经济的重要支柱之一,在全球范围内都具有重要影响力。"

"2. 侵华日军背后的财主?"

"三井财团与日本军国主义的关系:" 在日本军国主义时期,三井财团与日本政府、军队之间有着密切的联系。三井集团为日本军国主义的侵略战争提供了大量的资金和

相关内容:

本文陈述内容皆有可靠信源,已赘述文章结尾

那年冬天,日本东京的银座街头刚下过雪,一位穿着考究的绅士拎着手杖走进一家叫“三越”的百货店。

他在手套柜台前停了下来,低声说:“这种羊皮的,能再便宜一点吗?”

售货员看了他一眼,没敢说什么。

这家百货的背景太复杂了,从明治维新到昭和战败,它就一直站在风口浪尖。

更没人想到,这间店铺的前身,其实是三百年前京都的一家绸缎铺。

三井的事儿,要从这里说起。

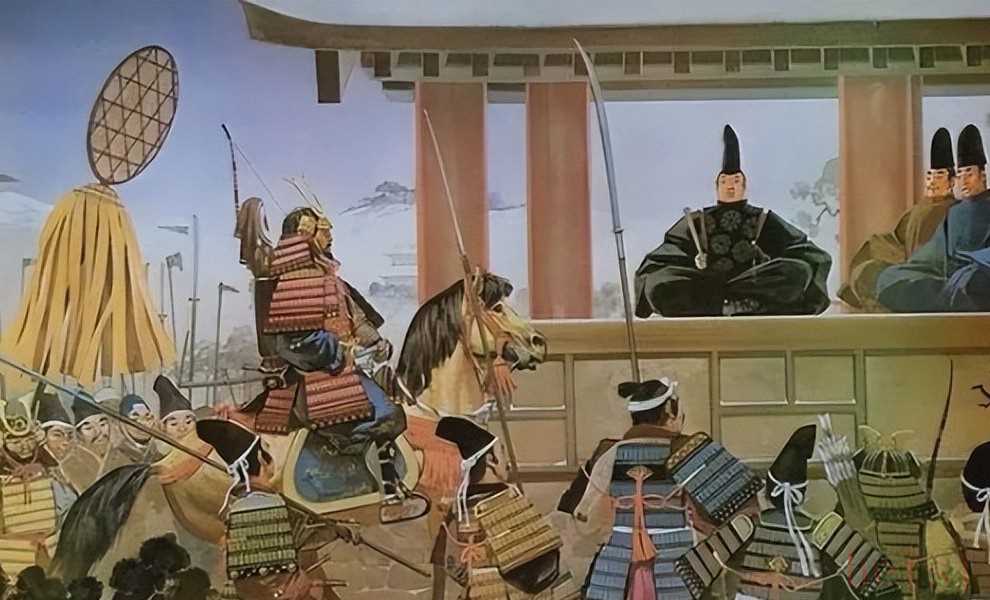

1673年,那会儿清朝还在打吴三桂,日本已经进入了德川幕府的江户时代。

社会安稳,商人多了起来。

三井高利就是其中一个。

别人卖绸缎靠忽悠,他偏不。

他把价格写得明明白白,谁来都一样。

买不起高价的,也能在他店里挑几尺布。

这事儿在当时不算什么大新闻,但慢慢地,他的店越开越大,连江户(也就是现在的东京)都有了分号,叫“越后屋”。

说起来也巧,这家越后屋后来变成了日本第一家百货公司。

再之后,成了三越。

不过这还不是重点。

真正让三井家族起飞的,是钱庄。

当时日本还没有现代意义上的银行,三井高利看出门道,开了“兑换店”,开始做货币兑换、资金流转的生意。

后来甚至跟幕府搭上线,替政府把各地征到的税款集中兑换成黄金。

更夸张的是,他不收手续费。

这放现在就是“国家指定合作银行”了。

这一步走得很妙。

有了政府背书,同行没人敢碰他,客户也越来越多。

商人变成了“官商”,身份立刻不一样了。

可惜好景不长。1853年,美国的黑船来了,幕府摇摇欲坠。

很多靠幕府吃饭的商人这下都慌了,三井却做了个大胆决定——转头支持倒幕派。

说白了,就是转向支持天皇。

这可不是随便下注。

倒幕派那时候还在打仗,谁赢谁输还不一定。

但三井家族押对了宝。

明治维新成功,天皇掌权,三井顺势成了新政府的“财政顾问”。

不但没被算旧账,反而拿到了印钞的资格。

到了1876年,三井银行成立。

这是日本第一家私人银行。

也是从那时候开始,三井家族不再只是商人,而是站在了国家金融系统的核心。

同一年,他们还成立了三井物产,专门管理旗下的工矿资源。

日本刚开始工业化,煤炭、金属、机械、电力这些都是国家重点发展的方向。

三井一口气吃下好几个领域,垄断的味道越来越浓。

不过这还没完。

到了20世纪初,三井已经不满足于一两家企业。

他们索性成立了控股公司,把所有旗下企业统一管理。

当时的日本,已经开始有“财阀”这个词了。

而三井,就是其中最大的一家。

可是这个庞然大物,并不只是搞经济的。

1931年“九一八事变”后,日本占领了中国东北,扶植了伪满洲国。

在那里,三井又了他们在日本的模式:开银行、建工厂、掌控矿山,还替伪政权搞财政系统。

说得直白点,就是战争机器背后的“加油站”。

有一份1935年的伪满政府文件显示,三井物产在当年掌控了超过60%的东北煤炭输出。

再加上他们在日本本土的军工供应,很多资料都指向一个事实:没有三井,日军的战争能力会大打折扣。

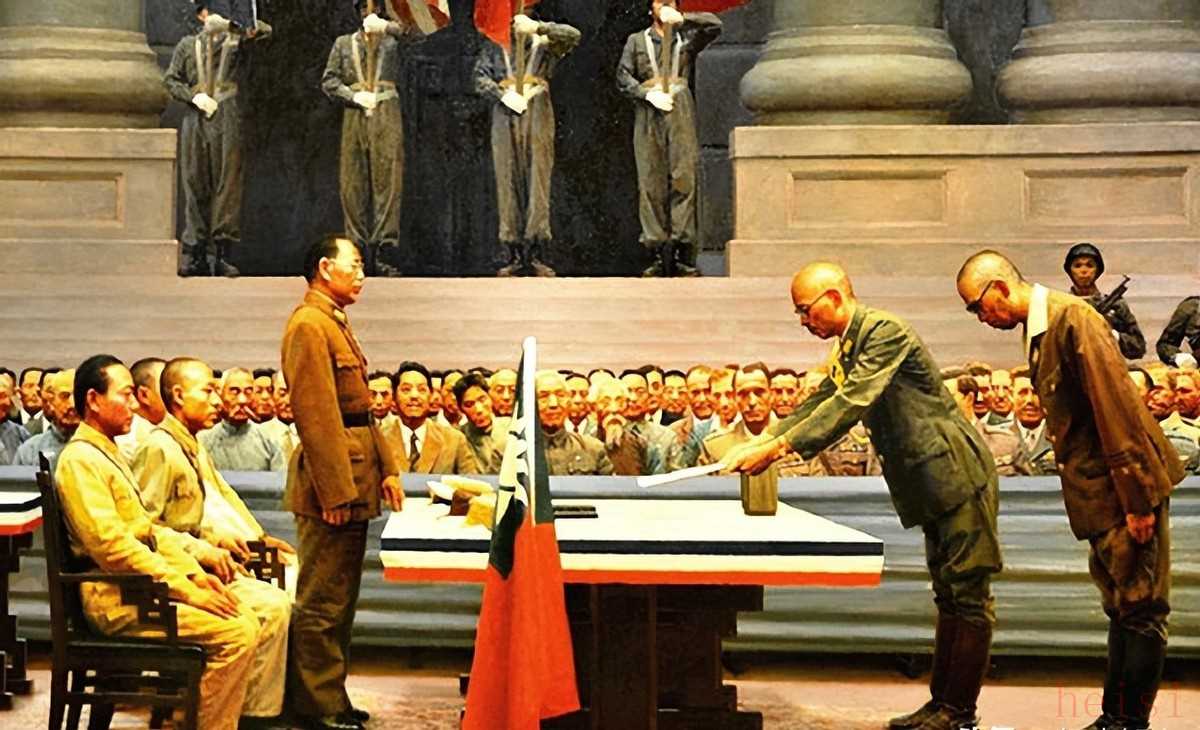

战争结束后,美军接管日本。

第一件事就是清算这些“战争支持者”。

三井财团被解散,旗下273家公司被拆分。

很多人以为,这下总算结束了。

但没想到,冷战开始了。

美国为了对抗苏联,需要一个强大的日本作为亚洲前线。

于是,扶持日本经济成了战略任务。

很多原本被解散的财团,在新的政策支持下悄悄复苏。

三井就是其中之一。

他们没有再用“财团”这个名字,而是以“企业联盟”的形式存在。

比如三井银行、三井住友保险、三井不动产,还有东芝、丰田、三井化学……这些企业表面上独立,实则背后有着复杂的交叉持股关系。

上世纪60年代后,日本经济进入腾飞期。

三井系的企业一个个变成世界级品牌。

丰田汽车、东芝家电、三井物产的全球贸易网络,无一不是那个时代的产物。

说起来有点讽刺。

很多中国家庭第一次接触进口家电,正是通过这些企业。

可这些企业的前身,在战时是参与过侵略的。

不是制造军需品,就是控制资源。

而这一切的起点,只是京都街头一家标价公道的小绸缎铺。

1980年代,有人在东京证券交易所统计企业市值时再次发现,三井系企业的总资产已经超过战前的水平。

但这次,没有人再称它为“财团”。

从那以后,再也没人这样叫过。

参考资料:

邱松,《日本财阀与军国主义的关系研究——以三井、三菱财阀为例》,中国知网

渡边尚志,《三井财阀的兴衰》,日本岩波书店,2006年

【日本国立公文书馆藏】,《昭和金融史料集·三井物产档案(1931-1945)》

John Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, W. W. Norton & Company, 1999