关于三井财团( Mitsui Group ),这是一个历史悠久且极其庞大的日本综合商社集团,其根基之深可以从以下几个方面理解:

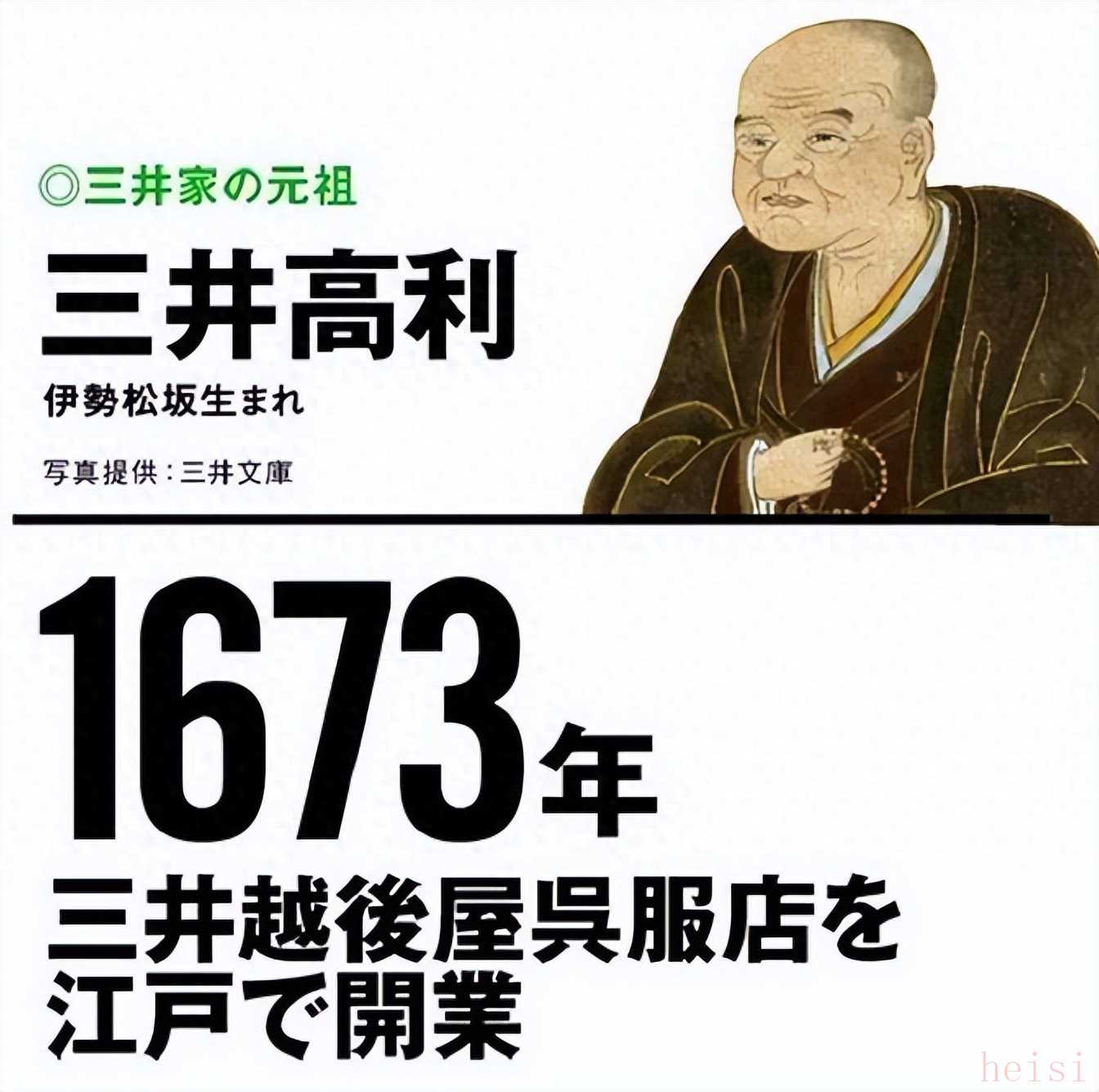

1. "历史渊源悠久":三井集团起源于19世纪中叶的“三井物产”,由三井高利创立。它从早期经营钱庄、汇兑、粮食等业务起家,逐渐扩展到金融、贸易、工业、零售等众多领域。这种早期积累和长期经营使其奠定了深厚的经济基础。

2. "业务多元化与深度":三井集团并非单一企业,而是一个庞大的企业集团网络(Keiretsu)。旗下拥有众多子公司和关联公司,业务遍及金融、能源、制造、贸易、零售、建筑、服务等各个行业。这种多元化经营使其风险分散,并能抓住各种经济机遇,影响力广泛。

3. "与日本经济命脉相连":作为日本最大的综合商社之一(与伊藤忠、丸红并称),三井集团在日本经济中扮演着举足轻重的角色。它不仅连接国内产业与市场,更是日本企业走向世界的重要桥梁,深度参与全球资源配置和市场竞争。

4. "强大的资本实力":凭借其庞大的业务规模和悠久的历史,三井集团拥有雄厚的资本实力,能够进行大规模的投资和并购,对产业结构有着深远的影响力。

"关于“侵华日军背后财主”的说法:"

将侵华日军直接

相关内容:

三井财团的存在感若隐若现,却又全方位渗透着日本的经济纹理,看得见摸不着,像水流穿石,悄然间已改造了一国命脉。这个日本最大最老牌的财阀之一,起点只是17世纪的近江,彼时日本还不到明治维新的前夜,三井家族就开始布好一盘大棋。谁想过,一个清酒小酒馆的老板,可以在几十年后,左右一国经济?历史书里,三井总是低调得像个邻家老爷爷,人们以为三星、索尼、丰田这些响亮名字,才配得上豪门巨贾的称号,往往忽略了一个把它们都捏在指缝里的三井。有人问,为什么三井不高调?低调又赚得盆满钵满?背后到底有什么?

说起来,三井确实跟别人走的路不太一样。其他财阀喜欢张扬牌子,用名字砸出市场,三井更像背后操盘手。他们旗下的商品早已渗透生活每一个细节,中国人的家电、欧洲的奢侈品,甚至马路上的代步车,谁又真正在意背后老板姓什么?是啊,大多数人只记住了外面那个品牌,三井却安安静静地把钱收好。比如2024年的数据,三井物产集团营业利润高达9000亿日元,在世界五百强里混个脸熟不是问题。这是靠拍脑门能做到的吗?背后得有绵密到极致的产业链和资本布局。

有些事,不用专门明说。三井家族刚开始也是武士,不当武士没面子?他们不管。三井高俊撂下武士刀,开了家酒馆,转手娶的是本地大地主的女儿——这不是简单的爱情故事,这叫投资未来。十二个孩子,家族企业搞成了集团班底,谁没点本事都不好意思坐下吃饭。高俊带出来的三井高利,专挑难啃的骨头,京都开绸缎庄时也不和同业死磕,只挑中低端的买卖。贵的布匹只让富人买,三井家要做薄利多销,让老百姓也裹上新衣服。市场一下子打开了,几年后,三越百货铺满全国,这是全球公认的第一家现代百货。这就像现在拼多多横空出世,被厌倦了高端市场的顾客一夜间全找上门。

成大事的人,永远不止干一件事。三井挣了第一桶金,就把眼光伸向钱庄,接着直接和日本幕府搭上线,成了御用商人。也有人看不顺眼想把他们掀下去,可三井背后根深蒂固的政商关系,随便挥挥手就能把围攻者抹掉。别家财阀一波三折,三井反而稳扎稳打。德川幕府、明治政府,谁掌权都和三井勾连,所谓忠诚,不过是笑话。商人最忠诚的永远是利益!

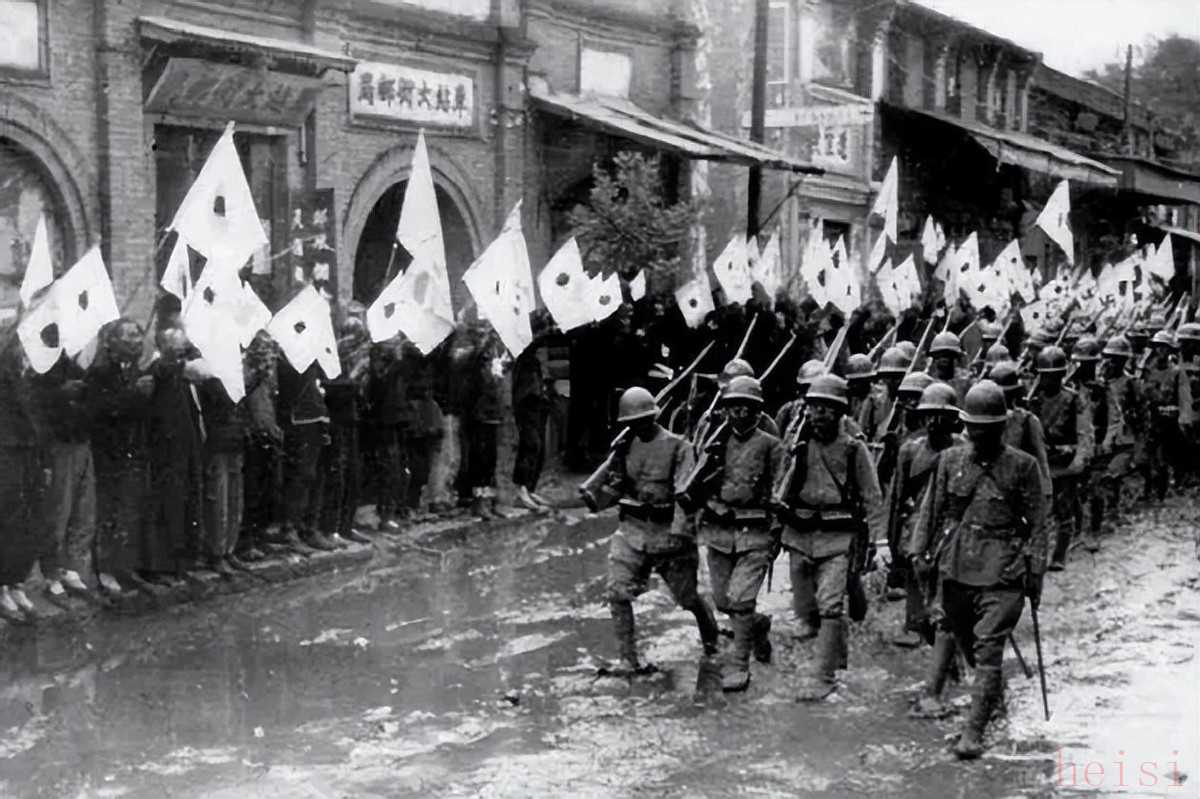

到了近代,日本走上扩张战争的老路,三井的身影出现得更加醒目。一到甲午战争,三井带头捐款,还帮着组装战舰,金融、造船、钢铁一路浑水摸鱼。中国老百姓的财富,被这只无形的手慢慢抽走。很难明白,这样的大财阀到底承担了多大责任。你说他们只是商人?可战时那些军火、军需、后勤物资哪一样离得开他们?那些侵华战争期间三井在中国大赚黑心钱的事,很多史料都能找到,甚至直到今天一些受害地区还在统计赔偿之事。可也不能说三井一家就背下了全部责任,战争系统太复杂,财阀只是拼图一角——这么讲似乎又替他们开脱,矛盾死结总是绕不开。

1950年战败后,一纸分拆命令,让日本的财阀解体,三井表面上消失,现实里还是老路子。美国反对极左势力,恢复三井,帮日本经济腾飞。要说分清楚谁是真正赢家,也许很难。有人觉得战后他们只是依赖政府扶持,其实更多是旧的资本主义网络未散,三井再度崛起,靠的也不是单一政策照拂。只是老树发新芽而已。

有人拿三星和三井对比,说三星在韩国家喻户晓,三井却总遮着面纱。大错特错。三井买下了亚洲数十家欧洲品牌企业的代理权,比如奢侈品Burberry和Versace,一般人只知道标签,不知总代理的权益早进了三井的腰包。中国市场,7-11便利店,丰田汽车,跟三井有多少干系?问十个人,有九个说不上来。反而索尼、丰田、日产、三菱等等名字成为日本现代化的门面,三井像影子帝国,在背后踱步,没人能说清它究竟多大。偶尔也有例外,比如金融危机里的巨亏,三井一样扛不住,但咬咬牙又爬起来。你说他们像小强,怎么都踩不死,这话没错。

谁又真正了解三井到底多有钱?有说一半日本房产圈被三井持有,有说三井物产旗下百余家公司资产高达千万亿日元。这数字谁都眼晕,可三井从不刻意公开财务细节。资料显示,2023年三井集团持股企业超过300家,涉及金融、重工、能源到日常消费品,把手伸得比谁都远,又比谁都警觉。政策风向一变,说不准哪天又拂袖隐去。可每隔几年,又见这些名字跳出来,股权转移、项目重组,老酒换新瓶。

但三井的低调也不是永远的。市场动荡、科技更迭,他们照样高调入局新能源、数字经济。这几年,三井还趁着双碳风口,和丰田、日产一起布局电池、氢能。投资规模一个比一个大,合作伙伴名单排到外商银行去。有人质疑这是不是一种新型垄断,但谁敢说得死?他们总能找到政策间隙,做别人不敢做的生意。对中国市场尤其这样,哪怕风头再紧,三井依然手握多家上市公司股份。甚至国外杂志《经济学人》认为,三井的隐秘控制使其更像日本“非正式中央银行”,这评价也未免夸张,三井自己也不承认。

令人怀疑的是,有时他们极力与敏感领域撇清关系。比如2021年有分析说三井涉足半导体,又有人否认,说只是偶然的并购,实际并不持股。一半真一半假,普通人怎么辨?企业资料经常藏在线下材料里,一般检索不到,谁又愿意真的花大力气去查?

但从另一个角度看,三井也并非无所不能。产业链太长,难免有短板,金融危机、地缘政治冲突,都会敲打他们。有些时期,三井的海外投资也遭到重创。像2015年油价暴跌,三井能源业务直接“爆雷”,短时间市值缩水三成,董事会差点全盘洗牌。再豪横的财团也得认栽。可是几年之后,三井照常卷土重来,没有人会真正为他们担心,也没人替受害者多说一句。这种大起大落,旁人很难理解,外面的人觉得财阀就是个吸血鬼,其实内部人也常捞不到大便宜。

三井财团的生意逻辑说复杂也不复杂,原本就是谁给机会就跟谁合作。政权更迭也好,经济危机也罢,他们只认得赚钱这条路。偶尔也有些高管出来喊话说要承担社会责任,听听就好了,这种表态不痛不痒,落脚的还是企业利润。你说商人有没有良知?三井这种老牌集团,说清楚了也没人信,总之是一直把自己藏得很好。

回头看,三井家族四百年来几乎没出过什么大动乱,产业转换能力极强,抗风险能力比许多国家都硬。究竟靠的是什么?有人说这是日本经济体制的特殊性,也有人说是家族教育里的本土主义,很难有标准答案。这倒不是矛盾,只是没有人能看透所有的迷雾。

三井财团至今依然是日本影响力最大的核心企业集团之一,无论是老百姓的日常,还是国际间的资本博弈,都能看到它深深的影子。外表平静,内部波涛汹涌。

它不是神话,也不是魔鬼,就是一座巨大的资本森林,在风里摇摇晃晃,总不会倒。

如果有人真的想了解日本经济的底层逻辑,可能要先去理解,这棵家族大树为什么能活这么久,这才是最有意思的地方。

如果您喜欢这篇文章,请点击右上方的“关注”,感谢您的支持和鼓励,希望能给您带来舒适的阅读体验。

文丨文史书生

编辑丨文史书生