这听起来像是一个引人注目的发现!日本品牌在户外和功能性服装领域确实有着深厚的底蕴和强大的技术实力,但它们往往不像始祖鸟(Arc'teryx)或凯乐石(Karrimor)那样在全球范围内进行铺天盖地的广告宣传。

以下是一些关于为什么日本品牌可能低调但实力强劲,并且可能与始祖鸟、凯乐石等竞争的原因:

1. "注重研发和品质:" 日本品牌(如诺斯脸 Nihon Kōgyō / The North Face Japan、Daiwa、PrimaLoft 等等,虽然有些可能更偏重特定领域如渔具或滑雪,但服装技术同样领先)通常将资源投入到材料研发、生产工艺和功能性细节上。他们相信好产品会自己说话,而不是依赖昂贵的广告。

2. "专注特定市场和用户:" 很多日本品牌可能更专注于满足特定类型的用户需求,例如对剪裁、保暖性、防水透气性有极致要求的登山者、滑雪者或户外爱好者。他们的产品可能更小众,但在这个细分领域内口碑极好。

3. "本土市场和口碑传播:" 在日本国内,品牌声誉往往建立在长期积累的品质和用户体验上。通过口碑、专业户外杂志评测、户外社群推荐等方式建立起来的信任,有时比国际广告更有效。

4. "设计和剪裁优势:" 日本品牌通常在

相关内容:

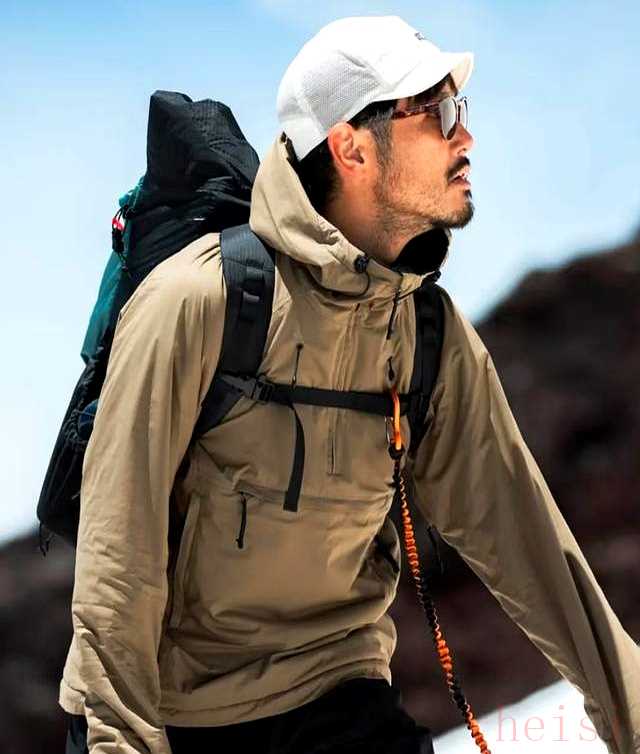

一件标价三百块的冲锋衣,在实验室里扛住一万毫米水柱,在东京地铁里被当成普通外套,在川西雪线把穿始祖鸟的队友甩在身后——日本厂商把广告费省下来,塞进布料、拉链和剪裁,让钱变成真功能,而不是变成明星脸。

始祖鸟一件Beta LT卖四千五,Mont-bell的StormCruiser用同款GTX面料只卖一千八,差价两千七。

鸟牌把两千七拿去请运动员拍雪山大片,Mont-bell把两千七拿去多压一层胶条,袖口多车一道耐磨布。

消费者拿到手,左手鸟牌,右手Mont-bell,同样站在雨里淋四十分钟,鸟牌内层微潮,Mont-bell内层干燥,测试数据摆在那里,谁的钱更值一目了然。

日本厂商算得精,他们知道广告一响,黄金万两,响的是品牌,不是衣服,干脆不响,把黄金直接缝在衣服里。

山之道把冲锋衣做到85克,比一部iPhone还轻,用的Pertex ShieldAir,每平米只有35克。

国内玩家一听“85克”就喊“纸糊的吧”,可实测透气指数达到40000g/m²/24h,鸟牌最透气的GTXShakedry也就这个数。

山之道不找KOL,只把衣服寄给徒步圈里的“苦行僧”,这些人每天走三十公里,出汗量摆在那里,衣服行不行,三天就能骂出来。

85克不是噱头,是让背包里多带一瓶水还是少带一瓶水的区别,日本设计师把重量抠到克,是因为知道膝盖比面子先垮。

NANGA把软壳做成羽绒手感,Aurora-Tex膜只有0.05毫米,耐水压却堆到20000毫米,数据放在欧洲实验室也能打。

它家衣服没有大Logo,只在左胸绣一个直径1厘米的小旗,穿去公司开会也不突兀。

日本白领下班直接坐地铁去富士山走夜路,一件衣服两种场景,省得回家换装备。

NANGA算的是时间账,不是面子账,省下一套换衣时间,等于多睡二十分钟,比广告词实在。

美津浓的冲锋衣在奥莱常年挂299元,用的是自家Uniblock膜,透湿8000g,耐水压15000毫米,数据不输国际品牌入门款。

国内消费者一看Logo就皱眉:“卖跑鞋的也能做冲锋衣?”可同一批衣服被日本自卫队采购当训练服,一年穿200天,洗100次,膜不裂不鼓包。

美津浓不讲故事,只把衣服塞进军队,让士兵当免费测试仪,数据合格再流向民间,这一招比任何明星代言都硬。

鸟牌、凯乐石把冲锋衣做成身份符号,日本厂商把冲锋衣还原成工具。

工具逻辑简单:在同样暴雨里,谁更轻、谁更干、谁更便宜,谁就赢。

日本国内户外市场三十年不增长,厂商只能把产品做到极致,不然就得死。

他们没空玩“高端生活方式”,只能玩“克克计较”,结果把广告费省下来做出的衣服,反而在功能性上反超国际大牌。

这不是情怀,是被逼出来的求生欲。

国内玩家一边骂鸟牌贵,一边抢鸟牌颜色,是因为社交场景需要标签。

日本品牌不给标签,只给数据,导致在国内无人问津。

可一旦真穿上去雨里走一圈,数据会打脸,脸会告诉钱包:下次别交智商税。

冲锋衣不是股票,不需要炒,需要穿,穿在身上的每一分钟都在兑现价值。

日本厂商看透了这一点,所以把每一分钱都兑现成防水胶条、轻量化拉链、立体剪裁,而不是兑现成短视频里的慢动作雪崩。

鸟牌明年还会涨价,日本品牌明年还会隐身,功能表不会说谎,钱包不会说谎,膝盖在30公里徒步后更不会说谎。

下一次点开购物页,你是继续为广告买单,还是让数据说话?