确实,像耐克(Nike)和阿迪达斯(Adidas)这样曾经是运动鞋市场绝对主导者的品牌,近年来在中国市场的声量和市场占有率似乎出现了一些变化。这背后有多重原因:

1. "市场竞争加剧":安踏(Anta)、李宁(Li-Ning)等本土品牌近年来发展迅猛,凭借对本土消费者的深刻理解、快速的产品迭代和成功的营销策略,抢占了大量市场份额,尤其是在篮球鞋和跑鞋领域。

2. "消费者需求变化":年轻一代消费者不再仅仅满足于功能性,他们更追求个性表达、文化认同和社交属性。运动鞋已经成为一种时尚单品,他们更愿意尝试不同风格、更具设计感的鞋款。

3. "国潮兴起":民族自豪感和对本土品牌的认同感增强,使得像李宁(特别是其“中国李宁”系列)、安踏等品牌更受青睐。

4. "国际品牌策略调整":过去一些过于商业化或被认为缺乏创新的设计,可能让部分消费者感到审美疲劳。

在这种背景下,一些日本运动鞋品牌,如"迪桑特(DESCENTE)"、"诺斯贝尔(NOISE)"、"亚瑟士(ASICS)"(虽然亚瑟士是日本品牌,但在中国市场认知度极高,常被提及)以及"布鲁克斯(Brooks)"等,似乎在中国市场,特别是上海等大城市,

相关内容:

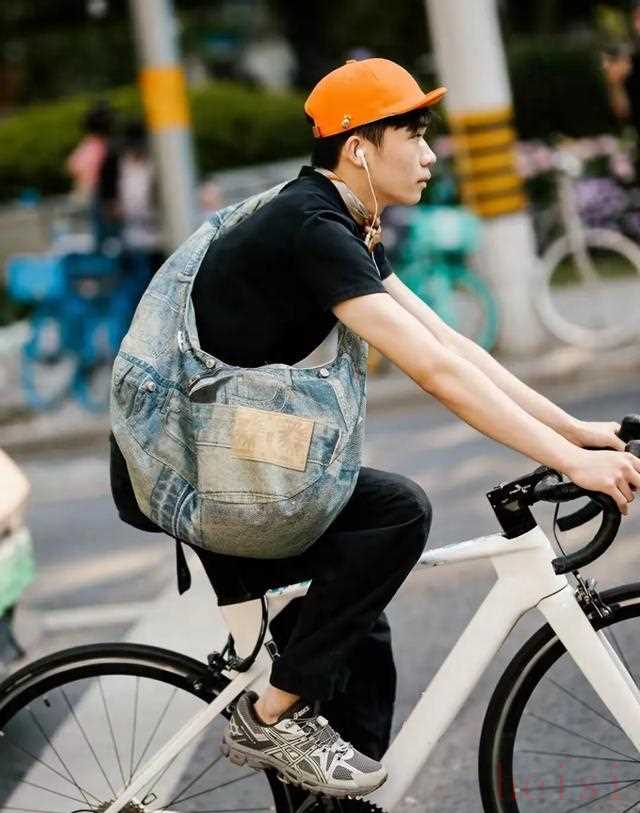

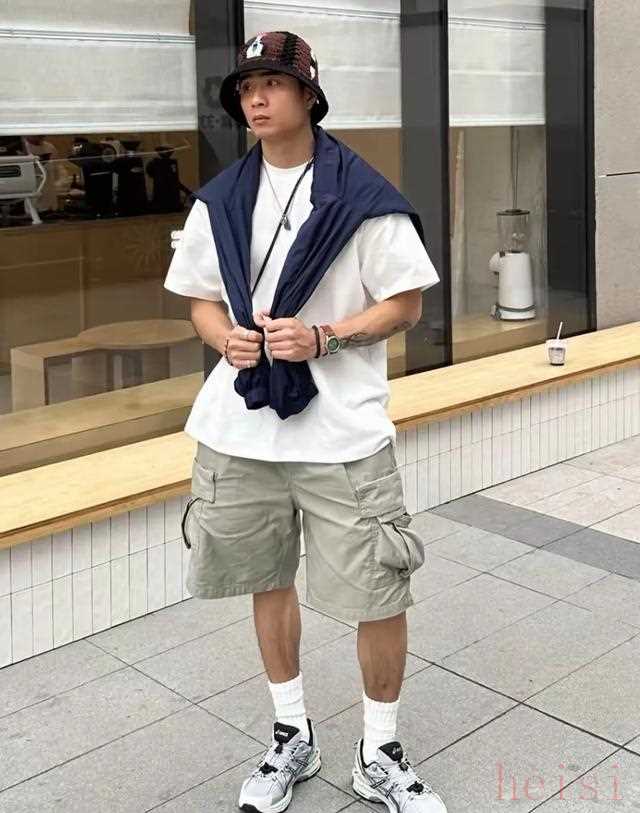

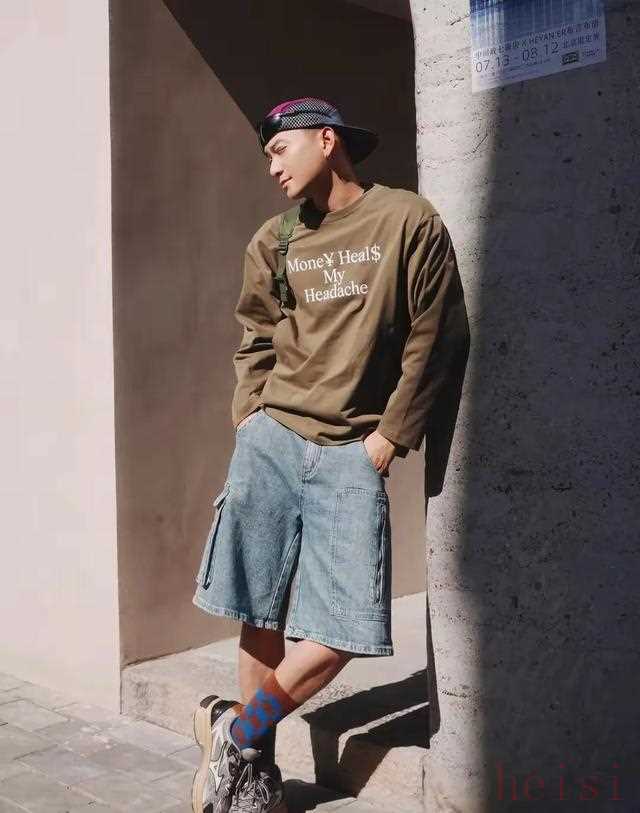

你有没有发现,现在街上穿运动鞋的人,越来越不像在跑步了?

不是那种满身logo的暴发户款,也不是网红爆款的堆砌,而是悄悄踩着一双灰白配色、没有大字标、鞋底却厚得像砖头的鞋——ASICS、OnitsukaTiger、Mizuno,这些名字以前只在健身房角落被老跑者提起,现在却成了陆家嘴白领通勤的标配。

我上周在静安嘉里中心看到一个穿西装的男生,脚上是Onitsuka Tiger Mexico66,鞋带系得一丝不苟,旁边女生拎着咖啡,脚上是Suicoke拖鞋,脚踝露着,脚趾涂了裸色甲油。

没人觉得违和。

这不是穿搭,是态度。

以前我们买鞋,图的是“别人认得出来”。

现在呢?

是“只有懂的人才看得懂”。

72%的Z世代愿意为“低调但专业”多花30%的钱——这不是消费力的问题,是信任感变了。

你不再相信广告里的“冠军同款”,你信的是那个默默做了四十年跑鞋、鞋底用的还是日本神户工厂的老模具、连鞋盒都不印大logo的品牌。

ASICS最近出了个上海限定款,鞋侧缝线模仿外滩的弧线,内衬印了弄堂里晾衣绳的影子。

这不是营销,是和城市对上了暗号。

Mizuno的“旅人系列”在得物上3分钟抢空,不是因为明星穿了,是因为它真的能走八公里不累脚,还能搭牛仔裤不显土。

王一博穿Suicoke上街舞节目,刘诗诗机场那双灰白Mizuno被扒了三天——但没人喊“同款”,大家只问:“哪里买的?

”

这背后是种沉默的反抗。

我们厌倦了被标签定义,厌倦了“穿什么=你是谁”的逻辑。

日系品牌给我们的,不是潮流,是选择权:你可以穿着专业跑鞋去开会,穿着拖鞋去喝下午茶,不用解释,也不用迎合。

耐克开始学着藏logo,阿迪达斯翻出80年代的老鞋型,安踏收购日本滑雪品牌——他们不是在跟风,是终于看明白了:未来的市场,不属于喊得最响的,属于那些不说话、但每双鞋都认真做的人。

你脚上那双鞋,不是为了让人夸,是为了让你自己舒服。

而真正懂的人,一眼就知道,你不是在穿鞋,是在过日子。

Mizuno新出的Wave ProphecyLS,中底是3D打印的,轻得像云,稳得像地基。

Suicoke和法国艺术家联名的那款拖鞋,鞋垫是回收塑料做的,设计却像一幅水彩画。

别急着买。

先问问自己:你想要一双能陪你走完雨天、通勤、约会、周末散步的鞋,还是一双只在朋友圈里拍三次的鞋?

答案藏在你每天早上穿鞋时,那一秒的犹豫里。