你说得很有道理!“老头帽”确实是一个让人望而却步的词,它不仅仅是“老气”,更带有一层“不得体”、“不体面”甚至“被时代抛弃”的意味。

你描述的“油腻老气,看着廉价又寒酸”非常精准地捕捉到了这种感受:

1. "油腻 (Greasy):" 可能指帽子的材质、颜色、或者佩戴者本身给人的感觉,缺乏清爽感。

2. "老气 (Old-fashioned):" 设计、款式、颜色等不符合当下审美,显得过时。

3. "廉价 (Cheap):" 质感差,做工粗糙,价格低廉但价值感低。

4. "寒酸 (Shabby/poorly-dressed):" 整体给人的感觉不舒服,甚至有点自卑或贫困。

“老头帽”这个词自带一种负面标签,暗示着跟不上潮流、生活品味不高,甚至可能指代那些因贫困或无知而不得不戴的帽子。它比“老头色”更直接地指向了"外在形象",并且这种形象还带有贬义,让人觉得穿着这种帽子的人要么是“跟不上时代”,要么是“不在乎形象”。

相比之下,“老头色”更多是形容一种"肤色、气色",虽然也可能被认为显老,但“老头帽”的攻击性更强,因为它直接评价的是"穿着打扮",触及了个人品味和审美的

相关内容:

中老年戴帽子,不是保暖那么简单,而是在重新定义年龄的尊严。

过去,帽子对很多人来说,只是“防风挡雪的工具”。

雷锋帽、棉军帽、印着大字的廉价棒球帽,成了标配。

可当一个人活到六十岁,他戴的不是一顶帽子,是他对生活的态度,是他在镜子里对自己最后的尊重。

现在,市场已经悄悄变了。

天猫数据显示,2023年中老年高端帽子销量暴涨67%。

不是因为老人们突然爱赶潮流,而是他们开始意识到:体面,从不因年龄打折。

FILA、MLB这些年轻人爱的品牌,如今在银发群体中卖得比想象中更好——不是因为它们年轻,而是因为它们够简洁、够克制、够有质感。

一顶纯色棒球帽,没有浮夸logo,帽檐宽度5到7厘米,刚好遮住额头的皱纹,又不压低眉眼,这是经过专业设计的“视觉平衡术”。

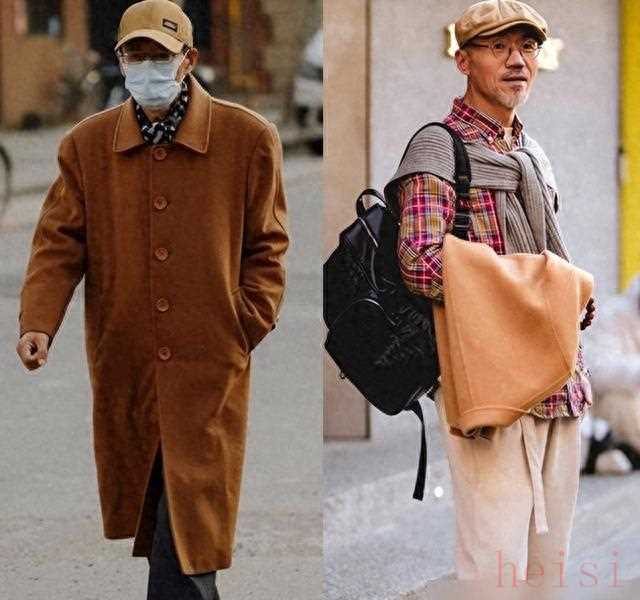

张国立在《声生不息》里戴的那顶报童帽,不是演戏道具,是生活态度的外显。

费玉清街拍中那顶巴拿马草帽,不是偶然穿搭,是几十年审美沉淀的自然流露。

他们没喊“我老了”,但他们的帽子在说:“我依然懂得如何让自己好看。

”

更关键的是,技术也在为年龄让步。

蕉下推出的记忆棉帽围,能自动贴合因岁月而变化的头围,不再勒出红印;鄂尔多斯用抗菌羊绒做冬季礼帽,既暖得舒服,又轻得像没戴;日本设计师三宅一生的“皱纹友好”系列,用立体剪裁让帽子自然垂落,不卡在耳后,不压住发际线——这些都不是为年轻人设计的,是专门为60岁以上的人,重新思考了“舒适”与“体面”的关系。

子女也开始参与这场无声的变革。

京东调研显示,给父母买帽子的客单价同比涨了82%。

这不是简单的孝心消费,而是一种新的代际语言:孩子不再只给父母买保健品,也开始送他们“被看见”的权利。

你送父母一件新衣,他们可能说“太贵了”;但你送他们一顶合身、有设计感的帽子,他们戴上后会悄悄照镜子,嘴角不自觉上扬。

颜色也变了。

不再流行红配绿、亮黄配大紫。

藏蓝配驼色、炭灰配浅灰、深棕配米白——这些低饱和度的组合,像老茶,不刺激,却越品越有味。

它们不抢眼,但经得起时间。

搭配一条丝巾或一副金属框眼镜,层次感就出来了。

抖音上“银发时尚”话题下最火的视频,不是教你怎么戴帽子,而是教你“怎么用帽子把整个人的气场撑起来”。

北京朝阳区的社区学院,帽子搭配课排到了2024年3月。

不是因为老人们闲着没事,而是他们终于明白:形象不是虚荣,是自我认同的延伸。

你愿意花时间整理衣领,说明你还在意世界如何看待你;你愿意选一顶不廉价的帽子,说明你还没放弃对美的感知力。

别再买那些印着“福”字或卡通图案的帽子了。

它们不是温暖,是标签,是别人一眼就能认出的“老年人专属款”。

真正的高级感,是别人看不出你多大年纪,只觉得你“状态真好”。

试戴,是第一步。

很多商场现在有AR虚拟试戴系统,不用摘下眼镜,手机一扫,就能看到自己戴不同帽子的效果。

别怕麻烦,别怕花钱,一顶好帽子,能戴三年五年,值回所有犹豫。

记住,帽子不是遮掩衰老的工具,而是你对生活说“我还行”的宣言。

它不改变你的年龄,但它能改变别人看你的眼神。

当你戴上一顶真正适合你的帽子,你不再是一个“被照顾的老人”,而是一个依然有品味、有选择、有力量的个体。

年龄可以增长,但尊严,从不需要打折。