我们来用最基础、最直白的方式解读一下“品牌到底是什么”以及“怎么做”。

"第一部分:品牌到底是什么?(全网最基础解读)"

想象一下,你走在街上,看到一家你特别喜欢的奶茶店。你可能不会立刻说出它的名字,但你立刻就能认出它,知道它是什么样子的,是什么口味的,甚至知道它在等你。

"品牌,就是你心里对这个奶茶店(或者任何公司、产品、服务)的这种“感觉”、“印象”和“认知”。"

更具体地说,品牌包含以下几个核心基础部分:

1. "名字 (Name):" 就像你的名字,别人通过它来叫你、记住你。比如“可口可乐”、“苹果”。这是最基础的部分。

2. "Logo/标志 (Logo):" 就像你的头像或身份证,看到它就能认出你。比如耐克的勾号、麦当劳的M。它通常是图形化的,方便记忆和识别。

3. "形象/样子 (Look & Feel / Image):" 你一想到这个品牌,脑海里浮现出什么画面?是高端的、亲民的、科技的、自然的?比如可口可乐是红色的、活泼的,苹果是简洁的、现代的。这包括颜色、字体、包装风格等。

4. "感觉/氛围 (Feeling / Atmosphere):" 这个品牌让你感觉怎么样?是快乐的、可靠的、有趣的、值得信赖的?比如星巴克

相关内容:

之前写过几篇关于品牌的零散文章,但仍有朋友追问细节。今天重新整理一下思路,对“品牌”进行一次更系统的解读。相信这对中小企业的品牌建设会有所帮助。

一、品牌的定义

我们首先明确品牌的构成:

- 品:既指有形的“产品”,也指无形的“品质”(价值)

- 牌:既指有形的“标识”,也指无形的“信用”(信任)

“品”字的解读

从甲骨文来看,“品”中的「口」并非指“人口”,而是象形“器皿”的轮廓,也有说法认为是容器向上的开口。三个「口」叠加,表示众多器皿陈列的场景,寓意众人共聚、评说议论,引申为“评价”与“归类”。

- 物以类聚:品牌必归属于某一行业或品类,并在此框架中确立定位。

- 众口品评:品牌需经历市场与消费者的广泛议论,从而形成共识与差异。

- 等级分类:如“品茶”论高下、“九品”分尊卑,品牌也需建立层级认知,彰显卓越。

“牌”字的解读

“牌”本义为刀斧劈分而成的木片或竹片,核心功能是作为区分、标识与信用的凭证。在历史与文学中,“牌”常作为权威信物或身份象征出现(如令牌、腰牌),代表着一种被广泛认可的区分依据与信用载体。

因此,我们归纳为:

品 = 有形的“产品” + 无形的“品质”

牌 = 有形的“标识” + 无形的“信用”

正如某地发生大案,人们期待的是“四大名捕”而非普通捕快——他们手中的令牌不仅是身份标识,更是其武功、智慧与过往功绩的集中体现,是公众对其能力的共同认知。

品牌的终极目标,是成为用户的直觉选择:如遇大案必选名捕,无需犹豫。选购产品或服务时,选我,理所当然。

接下来,我用老干妈的例子进一步说明:品牌究竟是在何时诞生的。

01 困境中诞生的辣酱雏形(1989–1996)

1989年,丧夫后的陶华碧在贵阳龙洞堡搭建简易棚屋,开设“实惠饭店”,主营凉粉和冷面。为提升口感,她自制豆豉麻辣酱作为调料,意外大受欢迎,甚至有顾客专程来买酱而非主食。

1994年,饭店更名为“贵阳南明陶氏风味食品店”,正式转型为辣椒酱专营店。此时的陶华碧已展现出商业天赋:她向货车司机免费赠送辣酱试吃,利用交通枢纽的人流将口碑扩散至全省。

这一阶段的关键在于需求洞察:陶华碧敏锐捕捉到消费者对便捷佐餐食品的渴望,用最原始的“试吃营销”打开市场。

但需要注意的是,此时还没有“老干妈”这个品牌。

02 从小作坊到现代化工厂(1996–1997)

1996年,在当地干部的多次劝说下,陶华碧租用云关村两间民房,招聘40名工人,创办“老干妈”辣椒酱加工厂。初期生产全靠手工:石磨碾辣椒、土坛发酵豆豉,日均产量仅数百瓶。

为保证品质,陶华碧坚持现款现货原则——收购农民辣椒时当场付现,卖给经销商也绝不赊账,这一模式沿用至今。

当那玻璃瓶贴上“老干妈”商标的那一刻,品牌就诞生了。

这正对应了我们之前所说的:有形的产品,无形的品质;有形的标识,无形的信用。

这一点不难理解。其他关于品牌的定义都只能作为参考,而这种定义方式最简单、最直白。

1997年公司正式成立后,长子李贵山辞去公职加入,推动管理规范化:制定《员工手册》、引入标准化生产流程,并将产品包装统一为280克玻璃瓶,以“量足价优”对抗竞品。当年产值即达1400万元,上缴税收86万元,初步奠定行业地位。

二、品牌的建设

知道品牌是什么,并通过需求观察制作出产品、贴上标识建立品牌,这只是品牌的地基。想要建成令人仰望的品牌大厦,还需持续建设。

怎么建设?

从老干妈的例子可以看出,最初只有创始人(我们称之为“老板”)一人在生产产品、销售……后来在村干部的劝说下,力不从心的老板招聘了40个人;再后来,长子的加入推动了管理的规范化……

什么是规范化?

我们可以想象,老干妈招人时,肯定有一套用人标准——不是什么人都收。

老干妈做产品时,用什么原料、什么包装、分量多少,她心中自有标准。

销售方式、结算流程、财务处理,创始人也自有主张。

规范化,就是把老板的这些标准,用文字写成标准文件,通过培训、宣贯、监督、改进,让所有人都按老板的标准来干活。

只有这样,才能保证“老干妈”这个品牌不会被砸;

只有这样,才能真正实现“一群人一起干一件事”,上下同心,指哪打哪,如臂使指。

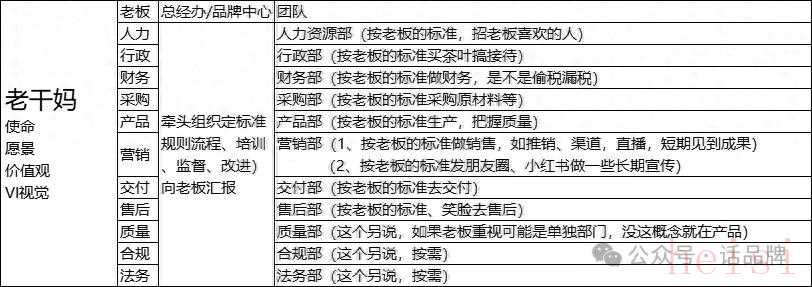

因此,我绘制了下面这张图,可以清楚地看到一个品牌建设的基本框架:

(图:品牌建设框架图)

(图:品牌建设框架图)同时,我也根据现代品牌学理论,制作了一张个人与企业品牌的对比图:

(图:个人品牌 vs 企业品牌)

(图:个人品牌 vs 企业品牌)从中我们可以总结出品牌建设的方法:

- 品 = 有形的“产品” + 无形的“品质”

- 牌 = 有形的“标识” + 无形的“信用”

前面提到,品牌就是要彰显“不一样”。

那么做品牌,其实就是三个方面:

如何做不一样的人、产不一样的物、做不一样的事!

这些做好之后,广而告之,就是品牌宣传——这是锦上添花的事情。

对企业来说,就是要让一群人如同一个人一样做不一样的人、产不一样的物、做不一样的事!

具体来说,就是把老板(公司)的任务逐层下发:

- 要做什么? 公司级 → 部门级 → 员工级(使命)

- 做成什么样? 公司级 → 部门级 → 员工级(愿景)

- 怎么做? 公司级 → 部门级 → 员工级(价值观、流程制度、SOP、作业指导书等)

这样,品牌就从老板一个人的事,变成了全员的事。

老板的想法、意志、标准被逐层分解下去。

老板的故事就是品牌故事,首先要内部认同,才能上下同心,其利断金。

然后才是准备资料、撰写文章、联系媒体、做好外部宣传——宣传什么?当然是宣传“这是一群什么样的人,做什么不一样的产品,怎么做的”。

于是才有了高管访谈上新闻、宣传资料、展会、工厂开放日等品牌活动,目的是让相关的人看到。

所以有观点认为“品牌是企业文化的一部分”,但经过以上分析,企业文化反倒是品牌的一部分。

老干妈的后续故事

大家应该有所耳闻:

- 陶华碧始终坚持“不上市、不贷款、不融资”的“三不”原则。

- 她儿子为降低成本改用河南辣椒,导致产品品质下降、销量大跌。

- 陶华碧常说:“产品就是人品。”

这些正印证了上面提到的:如何做人、如何产物、如何做事。

客户对她儿子的认知,就是不如他妈;

对产品的认知,就是品质下降了;

对做事的认知,就是诚意不够了——只想着上市搞钱。

最终,连带整个“老干妈”品牌形象受损。

事实上,不仅仅是品牌创始人,代言人、员工、股东、高管等都会对品牌产生影响,产品更是如此。

三、品牌总监是什么?

前面讲到,老板一个人招了多人,当然是希望这群人能像自己一样干活,不能砸了招牌。

所以,品牌总监要干的活就是:

- 把老板的想法解码成标准流程,并进行宣贯培训;

- 监督这群人按标准执行,并总结改进;

- 做好宣传。

这就是品牌总监的核心职责。

当然,一个人能力有限。根据管理学的“管理幅度原则”,一个人最多管7个人左右,所以需要设立总经办/品牌中心,把企业文化也纳入其中。

总经办/品牌中心的职责

- 核心枢纽与监督者:作为老板的直接支持,协调各部门、汇总信息、传达指令。

- 老板标准解码器:深度理解、记录老板的决策逻辑与行为标准。

- 标准制定与固化:把老板的要求梳理成制度、流程、手册。

- 意志执行与监督:强力推动各部门落实老板意志与既定标准。

- 内部审计:建立监督机制,确保执行不走样。

- 危机公关:品牌出问题时,代表老板出面解决——不然养你们吃干饭?

- 品牌宣传:如果老干妈那时有朋友圈,她也会发出来宣传。这和营销不同:品牌是长期的,营销往往追求短期ROI。如果交给营销部门,他们可能不会做。

培训可暂由人力资源部统筹,总经办/品牌中心负责监督。

当老板不管具体事务时,可能会设总经理;总经理管不过来时,就会设品牌总监(高级别的叫副总裁)。一级对一级负责,负责解码与执行。

这才是自上而下的品牌管理。

现实中,见过太多所谓的“品牌”变成了营销、美工或段子手。本文暂且不展开,供各位同行参考。