“韩流潮牌MM昙花一现”这一现象,确实是近年来潮流文化领域一个引人深思的案例。将其归结为单纯的“流量泡沫”或“模式之殇”可能都过于片面,更准确的理解应该是两者相互作用下的必然结果。

我们可以从以下几个方面来分析:

"一、 流量泡沫(部分原因)"

1. "K-POP的巨大影响力:" MM作为与K-POP深度绑定的潮牌,其诞生和早期发展很大程度上受益于偶像文化和粉丝经济的巨大流量。粉丝群体购买力强,追求同款、追随偶像是其本能。这使得MM在短时间内获得了远超其自身产品力或品牌积淀的曝光度和初期销量。

2. "社交媒体的病毒式传播:" 社交媒体,尤其是以年轻人为核心的用户群体,加速了MM的传播。偶像、网红、KOL的推荐,粉丝的自发分享,使得品牌迅速出圈,形成了一波短暂的购买热潮。

3. "快速资本化和市场预期:" 获得资本青睐后,MM可能在市场预期和资本压力下,加速扩张、追求规模,而非稳健地打磨产品和建立品牌壁垒。这种急功近利可能透支了品牌的长期价值。

"二、 模式之殇(更深层原因)"

1. "过度依赖K-POP生命周期:" MM的模式高度依赖K-POP的流行度和粉丝的忠诚度。当

相关内容:

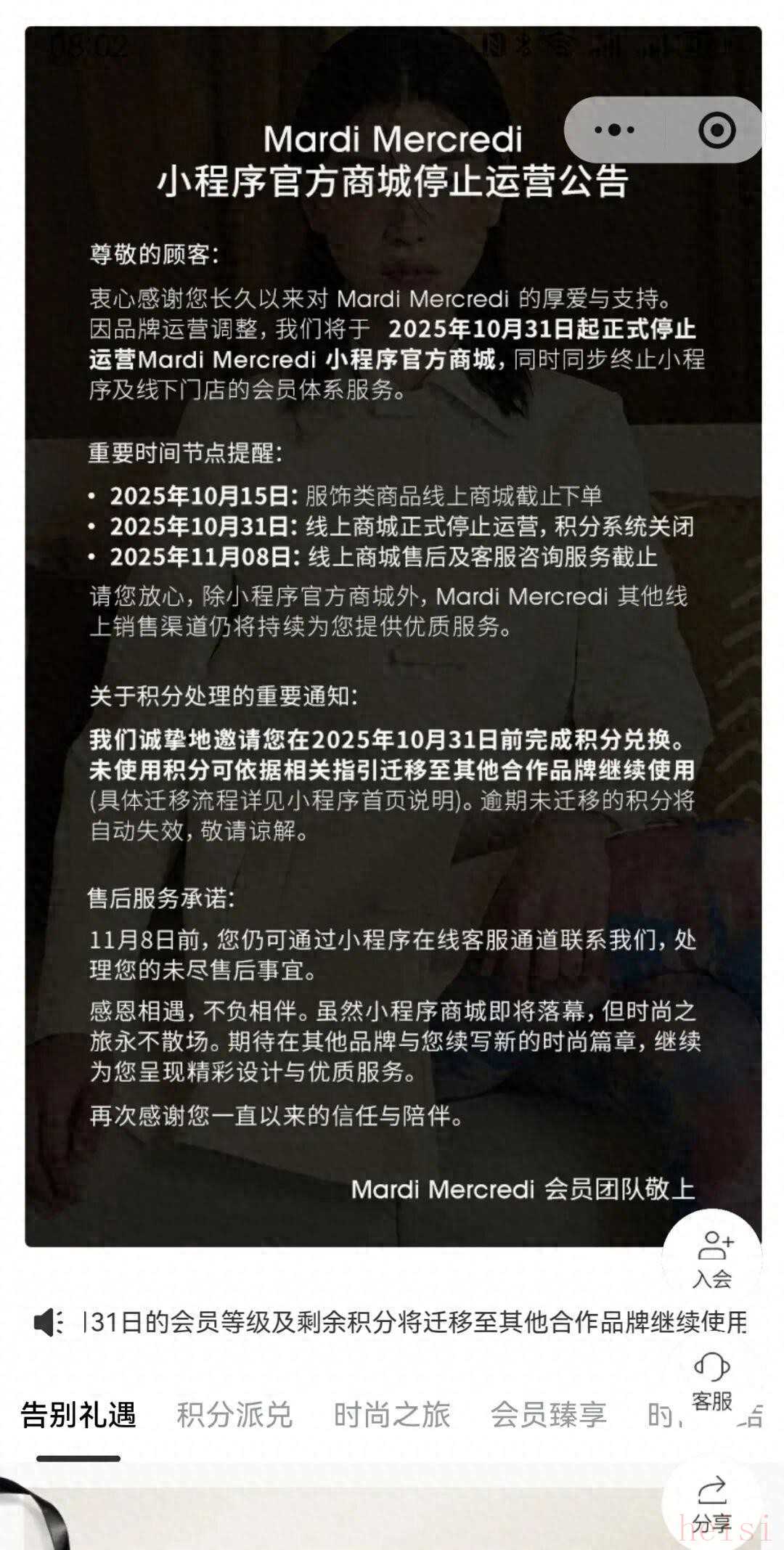

3年前,韩国潮牌 Mardi Mercredi(MM)刚刚进入中国市场的时候,街头巷尾都能听到小雏菊的名字。那时候,它凭借几件明星同款和“可爱风”Logo,轻轻松松刷爆了社交平台。但时间到了2024年初,MM的线下门店突然陆续撤离,留给市场的,似乎是一个短暂而绚烂的烟花。仔细琢磨,这件事远没有表面那么简单。

这事儿得从“韩流品牌”在国内的兴衰说起。过去几年里,韩系快时尚在中国曾掀起波浪,然而到了今天,这波热潮逐渐褪色。和MM类似的品牌,2017年到2020年间曾疯狂扩张,结果是高库存、高物流成本和本地化设计缺失,一路走向瓶颈。换句话说,消费者的胃口开始变得挑剔,不能光靠明星同款和LOGO图案撑起整个品牌。

说到这里,不能不提另一个韩国品牌Gentle Monster(GM)。同样是韩流出身,GM却走了一条完全不同的路。它们的门店不仅是卖东西的地方,更像是艺术装置和体验馆。比如那家被称为“未来农场”的店面,通过主题空间把消费者带入一个虚拟与现实交错的世界,让买东西变成了“非必需”的享受。GM的成功在于品牌故事和线下体验深度植入顾客心里,不单靠流量和简单图案。相比之下,MM依赖的“小雏菊”和腊肠犬Logo,显得单薄许多。

再聊聊MM的创始人,朴和睦(Park Hwa Mok)。他在2018年创立这个品牌时,灵感源自“周三是美好一周的开始”,希望用简洁的法式休闲风给人带去轻松愉悦的感受。说起来,这个设计理念听着挺有温度,也解释了为什么MM会卖得相对高价。但这份理念没能真正落地到中国市场上,品牌过于依赖表面的流量效应,没有找到和本土消费者情感连接的钥匙。

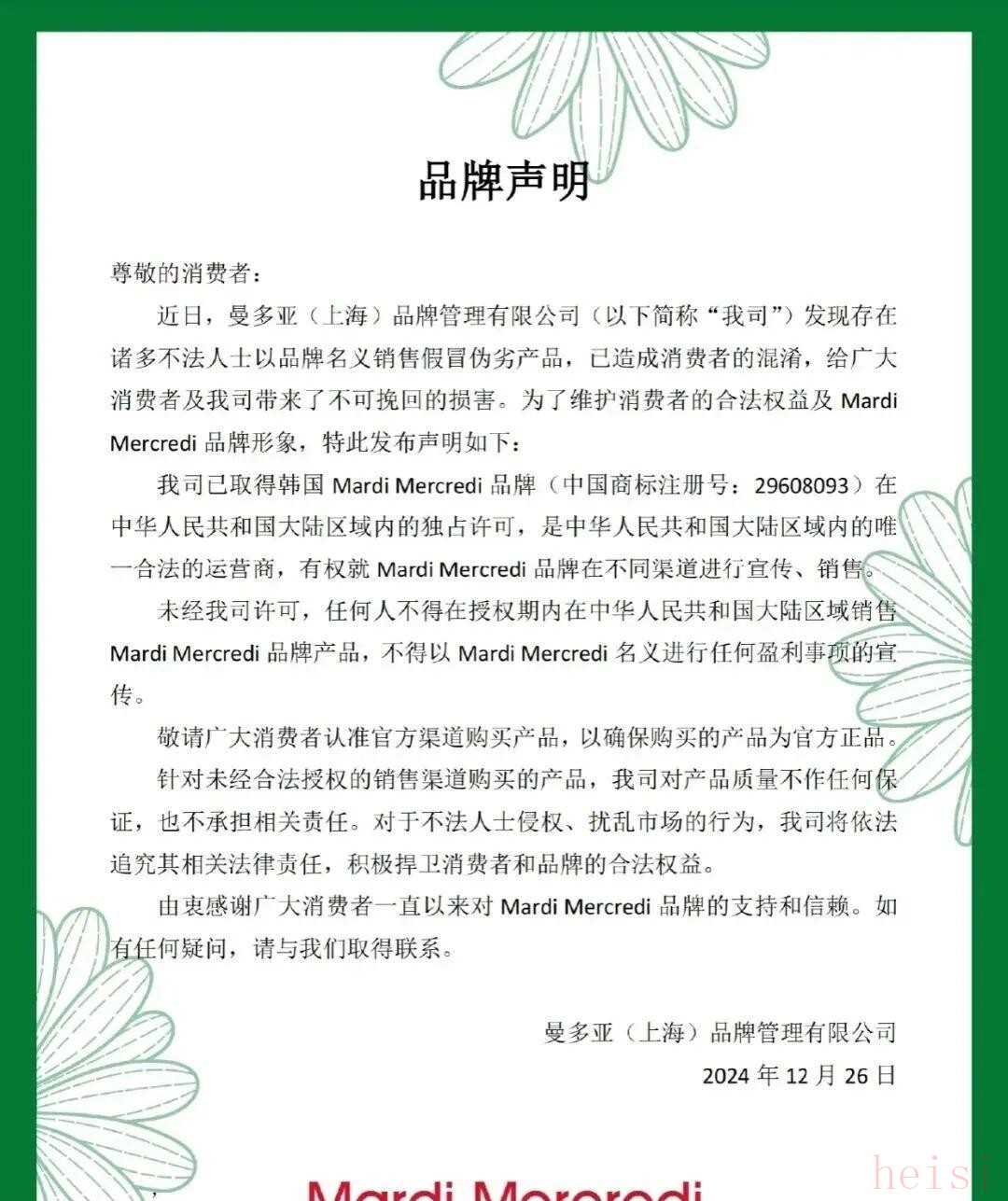

而在代理商那边,情况也颇为复杂。MM在中国的代理方是曼多亚(上海)品牌管理有限公司,这家公司并非只押注一个品牌,而是走“多品牌孵化”的路线。他们引进不少海外品牌,进行市场测试,像是把资源放在几个马甲上,看看哪条能跑得快。MM撤出,表面看是失败,其实是优胜劣汰中的正常调整。曼多亚并不恋战,而是迅速把资源转向更年轻、更能抓住Z世代心思的品牌,比如今年刚开首店的Raive和刚开的Rest&Recreation。

Raive主打新学院风,玩运动休闲和街头文化的结合,设计上更敢玩更年轻,明显想搅动一下现在年轻人的潮流神经。Rest&Recreation则是走极简运动风,强调舒适和百搭,瞄准的是更有生活质量追求的消费者群体。这两家品牌的出现,其实反映了代理商对市场风向的敏锐捕捉——不再盯着“可爱风”小雏菊的单一符号,而是给自己找了两条更广阔、更稳健的路。

从更大的角度看,中国潮流市场已经悄悄变了。据《2023-2024中国潮流品牌消费报告》显示,国潮品牌市场占比已经提升了不少,尤其在卫衣、T恤这些主流品类上,国潮凭借敏捷的供应链和本地设计,逐渐抢占了海外潮牌的传统优势。海外品牌在中国,正慢慢从“流量收割者”变成“市场试金石”,它们更多是被本地化速度和成本效率淘汰或筛选的对象,而不再是潮流的绝对风向标。

这也牵扯到MM所采用的代理模式的弊端。代理商在租金、库存和运营成本上的压力很大,一旦品牌热度下滑,积压的库存就成了压死骆驼的最后一根稻草。MM的撤店,远比外界传说的“版权纠纷”复杂,更多是商业模式本身的硬伤暴露出来。代理商的市场反应慢、库存压力大,最终导致不得不做出撤离的激进决定。

回头看MM这场戏,能感受到一股潮流品牌成长中的阵痛。它不像GM那样用体验和故事把品牌“活”起来,也没能把韩国设计理念和中国市场深入融合。加上中国本土品牌的崛起,新一代消费者的口味变幻莫测,MM的“快速走红—快速隐退”其实是大环境下的必然结果。

如果说这背后还有什么值得玩味的,那就是潮牌市场的游戏规则正在被重写。那些靠明星流量和标志性Logo短暂吸睛的品牌,终究难以抗衡供应链速度和用户需求的深层变化。与其说是某个品牌的失败,不如说是一个时代的结束。

不禁让人想起,潮流从来不是一蹴而就的热闹,而是一场长线的耐力赛。那些真正能把故事讲清楚、把体验做扎实的品牌,才有可能在这条赛道上跑得更远、更稳。剩下的,只能是被市场逻辑无情筛选的历史脚注了。