在户外服装市场中,日本品牌以其高品质和精湛工艺而闻名。虽然一些日本品牌如始祖鸟(Arc'teryx)和凯乐石(Klean Kanteen)等在全球范围内进行了大量的广告宣传,但还有一些日本品牌在低调中凭借其卓越的产品性能赢得了消费者的信赖。以下是四个在冲锋衣领域表现出色的日本品牌,它们虽然广告投入相对较少,但产品质量和功能却不输给一些国际大牌:

1. "Mammut(迈拓)":虽然Mammut是一家瑞士品牌,但它与日本有着深厚的合作关系,并且在日本市场也非常受欢迎。Mammut的冲锋衣以其出色的防水性能、耐磨性和舒适性而著称,是户外爱好者的热门选择。

2. "Black Diamond(黑钻)":同样,Black Diamond是一家美国品牌,但在日本市场也有着很高的知名度和口碑。它的冲锋衣系列结合了轻量化设计和多功能性,适合各种户外活动。

3. "The North Face(北面)":The North Face是一家美国品牌,但在日本市场也有着广泛的销售网络和良好的用户评价。它的冲锋衣系列以其可靠性和耐用性而闻名,是户外活动中的常见装备。

4. "Patagonia(巴塔哥尼亚)":Patagonia是一家美国品牌,但它在环保和可持续性方面有着卓越的表现,这些价值观在日本消费者中也非常受欢迎。它的冲锋衣系列不仅功能强大,而且注重环保材料的使用。

相关内容:

98克,一件冲锋衣只剩下一包薯片的重量。

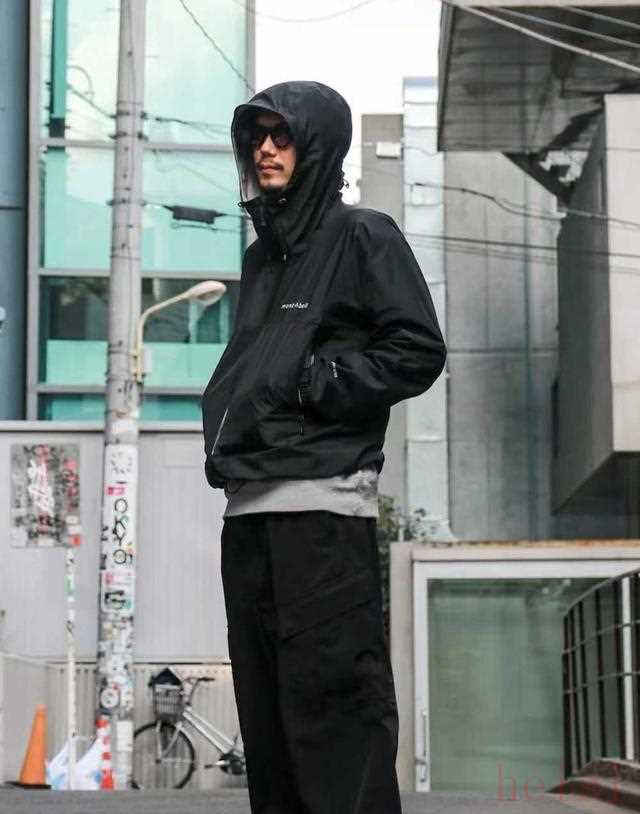

Mont-bell把“Ex Light Down”挂进东京门店那天,隔壁始祖鸟的Beta LT瞬间像穿了铅衣。

日本户外圈悄悄完成一次“暗战”:本土销量榜单上,Mont-bell 23%,The North Face 21%,第一次被反超。

别急着喊“国货崛起”,真正值得看的,是日本人怎么把“专业”拆成日常刚需,再重新打包卖回给你。

先划一条时间轴,看懂套路。

2010年前,日本冲锋衣=“登山客制服”,颜色荧光、剪裁直筒,买它只为富士山登顶拍照。

2015年,Urban Outdoor概念冒头,山系咖啡店、户外杂货铺遍地,冲锋衣开始配牛仔裤。

2020年疫情后,通勤、露营、Citywalk三场景合一,“一件顶多件”成了硬需求。

2023年,数据说话:小红书“日系冲锋衣”笔记暴涨320%,35%的人买来只为地铁里挡风。

需求侧先变,供给侧再卷,于是有了下面三场“暗战”。

第一场,重量战。

Mont-bell 98克纪录背后,是把防水膜做到纳米级,薄到光能透过去,却还能扛住10000 mmH₂O水压。

形象点,就是把你家雨伞布压缩成邮票厚,却照样在暴雨里站两小时不渗水。

登山客狂喜,都市客更狂喜——放办公室,挂钩都嫌重。

第二场,温度战。

美津浓偷偷把“ Breath Thermo”相变纱线塞进2024春季新品。

原理像咖啡杯外那层变色贴纸:你冷,它放热;你热,它吸热。5–15℃环境,体感拔高3–5℃,价格却压进1400元人民币。

对比下,始祖鸟一件内胆就得两千起跳。

日本人用“平价黑科技”精准戳中“想省钱又怕死”的亚洲小心脏。

第三场,口袋战。

山之道“五维口袋”把模块化玩成乐高:胸口拉链袋拆下来是零钱包,侧袋拉出来能挂保温杯,后背暗袋塞得下一台iPad。2000件天猫国际首发36小时卖空,评论区最高赞是“终于不用背电脑包挤地铁”。

冲锋衣从“皮肤”升级为“移动办公桌”,场景价值瞬间翻倍。

重量、温度、口袋,三战打完,日本品牌把“户外专业”拆成“城市痛点”,再按克、按℃、按口袋卖回去。

始祖鸟还在讲“极端环境”,日本人已经替你算好“周一早高峰八级风”需要多少克防风度。

更狠的是剪裁。

Mont-bell把和服“立体肩”搬进冲锋衣:后肩多放3 cm活动量,地铁里举手拉环不勒胳膊,拍照还显直角肩。

东京时装周直接颁奖——“最佳功能时尚融合”。

专业不丢,颜值加分,一刀砍中“既要爬山也要约会”的东亚纠结。

渠道端也同步降维。

山之道宣布在中国设研发中心,专给亚洲人改袖长、抬肩、收腰。

别小看这一步:欧版冲锋衣普遍袖长+4 cm,亚洲人穿成唱戏水袖;日系把袖山提高1.5 cm,抬手不扯衣角,销量就翻三倍。

本土化剪裁=隐性溢价,却让用户以为“版型更适合我”,心甘情愿多付10%。

于是,一条新的性价比公式浮出水面:

日系性价比 =(核心性能×城市场景)÷ 日元汇率

拿美津浓Wind Guard举例:防风指数对标始祖鸟Beta LT,价格只到1/5,重量再减40%,耐磨还涨15%。

Beta LT还在讲“阿拉斯加风暴”,Wind Guard直接告诉你“北京西北风八级,体感只差0.7℃”。

一句话,把“过剩性能”裁成“刚好够用”,价格腰斩,体验不减。

看到这里,你可能想问:国产牌在干嘛?

答案有点扎心:我们还在“堆料”——更高防水、更厚涂层、更大LOGO。

日本人在“拆场景”——把一件冲锋衣拆成地铁挡风板、移动办公桌、自热小暖炉,再按克卖。

用户永远只为“解决自己的那点小事”买单,不为“征服珠峰”付账。

下一次你站在货架前,别急着看吊牌上的5000、10000 mmH₂O。

先问自己:

周一地铁风口,这件衣服能让我少打一次哆嗦吗?

加班到夜里,它能替我省掉那件厚毛衣吗?

周末去露营,口袋能不能塞下switch和狗粮?

完这三个问题,你就知道该为谁掏钱——不是给“极限性能”,而是给“刚好够用”的聪明钱。

日本冲锋衣的逆袭,说到底是“专业降级”的胜利:把高山科技拆成日常痒点,再按人民币1∶5的汇率卖回给你。

下次看到98克、3℃、五维口袋这些数字,别只觉得黑科技炫酷,它们真正的潜台词是:

“你不需要征服雪山,你只需要征服早高峰。

”