我们来分析一下这个“49元买李宁外套却收到LINIMG”的事件,它确实是一个值得深思的案例,涉及到品牌信任和消费权益的多个层面。

"事件概述:"

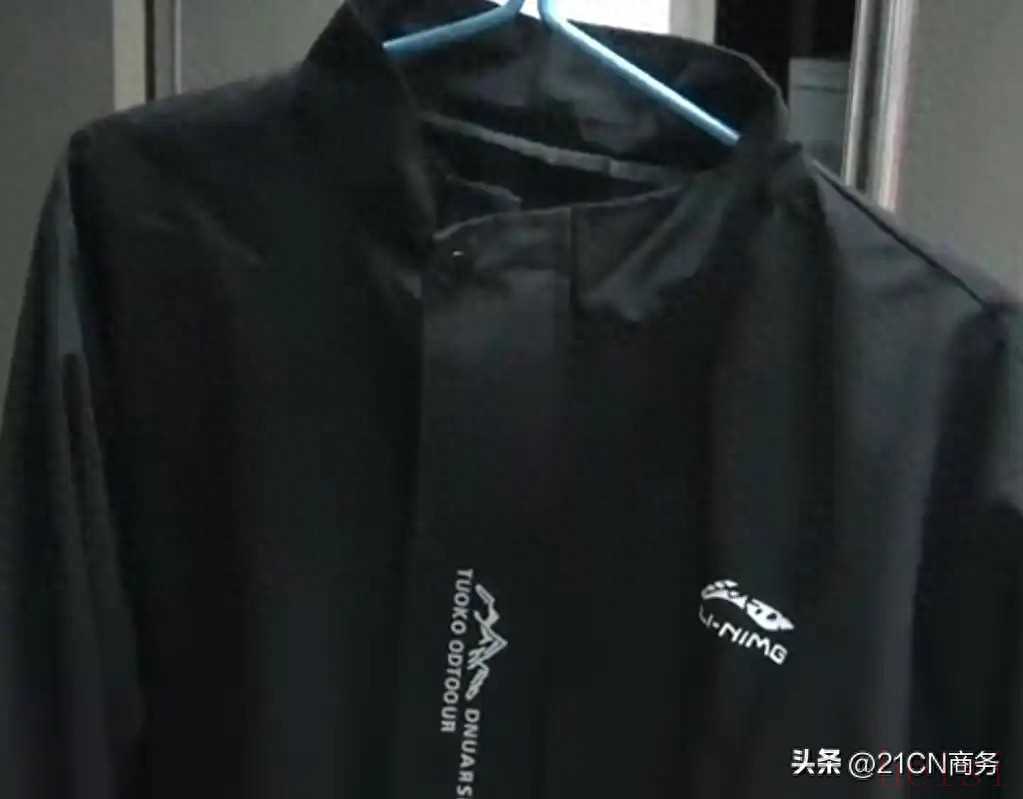

消费者花费49元购买了一件标榜或看似是李宁品牌的“外套”,然而收到的实物却只有“LINIMG”等字母组合,没有完整的品牌Logo,或者根本不是传统意义上李宁外套的样式和材质。这显然与消费者的预期(购买到正品或至少是品牌授权的商品)存在巨大差距。

"核心问题分析:"

1. "品牌信任的崩塌:"

"品牌溢价与价值感知:" 李宁作为一个知名运动品牌,其产品通常具有一定的品牌溢价。消费者购买时,除了产品本身的功能,也购买了一份品牌承诺——品质、设计、身份认同等。当以极低价格(49元,甚至可能更低)收到与品牌形象严重不符或并非正品的商品时,这种品牌承诺被彻底打破。

"假冒伪劣的挑战:" 这很可能是假冒伪劣产品。生产者利用了消费者对“李宁”品牌的认知,通过极低的价格吸引眼球,实际上提供的是劣质甚至完全无关的产品。这严重损害了李宁的品牌形象,也让消费者对通过非官方渠道购买品牌的可能性产生了疑虑。

"模糊地带的利用:" 可能存在一些擦边球行为

相关内容:

近日,消费者王先生在某电商平台以49元的价格抢购了一件标注为“李宁(LI-NING)”品牌的运动外套,然而收到货后却发现,衣服吊牌上的品牌名竟是“LINIMG”,与正品李宁的英文标识仅差一个字母。这一“一字之差”的乌龙事件,不仅暴露了低价促销背后的消费陷阱,更引发了公众对品牌侵权、电商监管及消费者权益保护的广泛讨论。

一、事件回顾:低价诱惑下的“品牌擦边球”

王先生在浏览某电商平台时,被一家店铺的“李宁运动外套清仓特价”广告吸引。页面显示,商品图片为李宁经典款运动服,价格仅为市场价的1/5,且标注“正品保证”“支持专柜验货”。然而,收到货后,他发现衣服质量粗糙,缝线歪斜,更蹊跷的是,吊牌上的品牌名“LINIMG”与李宁的英文标识“LI-NING”高度相似,仅字母“I”与“M”的顺序不同。王先生联系商家理论,对方却坚称“LINIMG是李宁旗下子品牌”,拒绝退货退款。

这一事件并非孤例。近年来,电商平台频繁出现“品牌仿冒”现象:从“阿迪达斯”变“阿迪多斯”,从“耐克”变“耐客”,商家通过微调品牌名、模仿logo设计,甚至伪造授权文件,以低价吸引消费者,再以“子品牌”“联名款”等说辞推诿责任。这种“擦边球”行为,不仅损害了消费者权益,更对正品品牌的市场声誉造成冲击。

二、法律视角:侵权行为与消费者权益如何界定?

品牌侵权:法律红线不可触碰

根据《中华人民共和国商标法》第五十七条,未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标,容易导致混淆的,均属侵犯注册商标专用权。本案中,“LINIMG”与“LI-NING”在视觉上高度相似,且均用于运动服饰领域,极易引发消费者混淆,已构成商标侵权。商家所谓的“子品牌”说法,若无官方授权,纯属虚假宣传。

消费者权益:虚假宣传与质量欺诈

《消费者权益保护法》第二十条明确规定,经营者向消费者提供有关商品或服务的质量、性能、用途等信息,应当真实、全面,不得作虚假或引人误解的宣传。商家以“李宁正品”为噱头促销,实际发货为仿冒品,涉嫌欺诈。此外,若商品质量不符合国家标准(如面料成分与标注不符、存在安全隐患等),消费者还可依据《产品质量法》要求赔偿。

三、平台责任:监管漏洞与治理挑战

入驻审核机制形同虚设

当前,部分电商平台对商家资质审核流于形式,仅要求提供营业执照,却未严格核查品牌授权文件。一些商家通过伪造授权书、盗用正品图片等方式蒙混过关,导致仿冒商品泛滥。例如,某电商平台曾被曝光,商家上传的“李宁授权书”实为PS合成,平台却未及时发现。

投诉处理效率低下

消费者维权时,常面临举证难、流程繁琐等问题。王先生在申请退货时,平台要求其提供“品牌方出具的鉴定报告”,而普通消费者难以获取此类证明。此外,平台对商家的处罚力度不足,往往仅下架商品或扣分,难以形成有效震慑。

技术治理的潜在空间

电商平台可利用大数据、图像识别等技术,建立品牌商标库,自动比对商品图片与商标信息,拦截疑似侵权商品。例如,阿里巴巴的“知识产权保护平台”已能通过算法识别仿冒logo,但此类技术在中小平台仍未普及。

四、消费者应对策略:如何避开“品牌陷阱”?

低价警惕:理性判断价格合理性

正品品牌运动服饰的成本包括面料、设计、授权费等,若价格远低于市场均价(如李宁外套原价300元,促销价49元),需高度警惕。可通过查询品牌官网、线下门店价格进行对比。

细节核查:多维度验证商品真伪

查看吊牌与水洗标:正品吊牌通常包含品牌名、货号、材质、产地等信息,且与水洗标内容一致;仿冒品可能存在拼写错误、信息模糊或缺失。观察做工细节:正品缝线均匀、无线头,拉链顺滑,logo刺绣精细;仿冒品则可能存在缝线歪斜、面料粗糙等问题。查询品牌授权:通过品牌官网或官方客服,核实商家是否为授权经销商。

维权途径:保留证据,依法主张权利

与商家协商:要求退货退款,并保留聊天记录、商品照片等证据。平台投诉:通过电商平台投诉渠道举报商家,要求平台介入处理。行政投诉:向当地市场监管部门举报,或拨打12315热线。法律诉讼:若损失较大,可向法院起诉,要求商家“退一赔三”(根据《消费者权益保护法》第五十五条)。

五、行业反思:构建健康消费生态的长期路径

品牌方:加强防伪技术与维权力度

李宁等品牌可升级防伪标识(如采用RFID芯片、二维码溯源),并设立专门的打假团队,联合电商平台、执法部门打击侵权行为。例如,安踏曾通过“区块链溯源”技术,让消费者扫码验证商品真伪。

电商平台:完善治理体系,平衡发展与规范

平台需建立“事前审核-事中监控-事后追责”的全链条治理机制:严格审核商家资质,利用技术拦截侵权商品,对违规商家实施“封店+罚款”等严厉处罚,并向消费者公示处理结果。

消费者教育:提升风险意识与维权能力

通过公益广告、社区宣传等方式,普及品牌鉴别知识,引导消费者理性消费。例如,某地市场监管局曾制作“仿冒品牌识别指南”,以图文形式对比正品与仿冒品的差异,广受好评。

结语:信任重建,从每一件商品开始

49元买“李宁”却收到“LINIMG”,看似是一场个体消费纠纷,实则折射出电商生态中品牌保护、平台监管与消费者权益的深层矛盾。要根治这一问题,需品牌方、电商平台、监管部门与消费者四方协同:品牌方以技术筑牢防伪壁垒,平台以责任守护交易公平,监管以法律划清行为边界,消费者以理性擦亮双眼。唯有如此,才能让“低价促销”回归实惠本质,而非陷阱代名词,让每一份消费信任都能被认真对待。