为您推荐4个在中国市场相对小众,但产品实力强劲,设计有特色的羽绒服品牌。这些品牌确实不像加拿大鹅、波司登那样进行大规模的广告轰炸,更多是依靠口碑、产品力和特定消费群体的认可来发展。

1. "极简户外 (Jimioutdoor)"

"特点:" 定位相对高端,主打纯粹的功能和设计感。产品线清晰,以冲锋衣和羽绒服为主,用料考究,剪裁精良,很多款式适合户外场景,但也兼顾日常穿着。设计风格偏向简约、硬朗,色彩选择也比较克制。

"实力:" 拥有强大的研发和供应链能力,很多面料和科技(如防水透气膜、羽绒标准)是和户外大牌同级别的。产品保温性、舒适度和耐用性都得到不少户外爱好者和追求品质的消费者的认可。

"为何小众:" 品牌知名度主要依靠户外圈和追求设计感的线上社群传播,线下渠道相对谨慎扩张。

2. "凯乐石 (KAILAS)"

"特点:" 国内历史较悠久的户外品牌之一,与极简户外类似,也深耕户外领域。产品覆盖冲锋衣、徒步鞋、背包等,羽绒服是其核心产品之一。设计风格偏向专业户外,同时也逐渐融入一些城市潮流元素。

"实力:" 在户外

相关内容:

今年的寒潮一次比一次凶,可动辄八九千块的加拿大鹅早已被穿成地铁制服,钱包扛不住、还总撞衫的窘迫,你是不是也在琢磨:有没有又暖又有型、又不至于让月底吃土的选择?

别急着把预算都交给传统大牌,市场正悄悄冒出一批硬实力不输国际巨头的国产小众羽绒服,它们不在地铁广告里狂轰滥炸,却靠用料和设计把年轻人悄悄圈了粉。

一、高价≠高端,羽绒服的暗战正在改写

1. 溢价被戳破

从鹅绒来源、面料成本到加工难度,多家机构测算,高端羽绒服在3000元左右就能轻松覆盖原料与工厂费用。

超过这个数字,更多是品牌附加值。

消费环境收紧后,大家的钱包更精打细算,七八千的外套变得可买可不买。

2. 千篇一律的设计

地铁站、商场、电梯口,全是同一只大Logo。

身份象征变成撞衫标配,时髦感骤降。

对注重个性的年轻消费者来说,审美疲劳迅速袭来。

3. 假货四处横行

电商上三百一件的高仿层出不穷,真假难辨。

品牌自身打假花了大价钱,结果是信任度两败俱伤,消费者更犹豫。

这些痛点催生了新机会:不拼广告、不玩噱头,专注面料、工艺和性价比的小众品牌迎来风口。

二、4个低调却能打的国产“羽绒黑马”

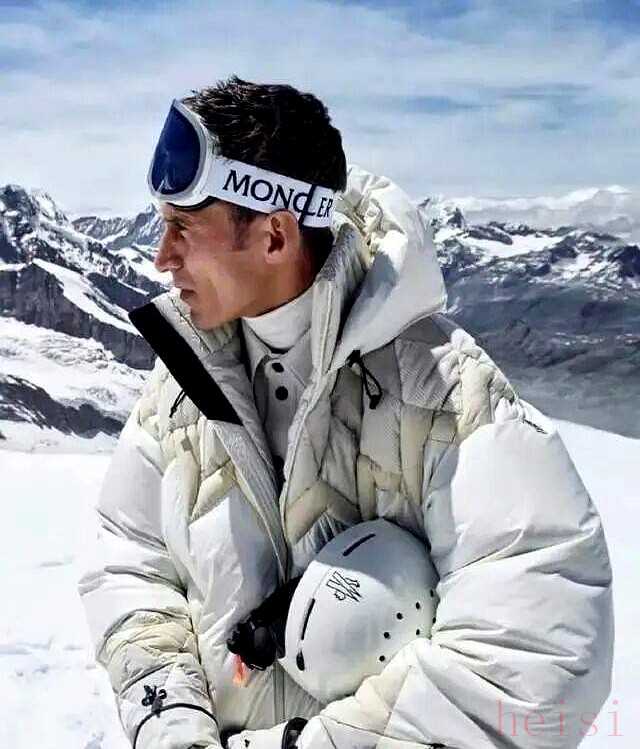

1. 高梵:用鹅绒对标Moncler

• 核心实力

90%以上高充绒率鹅绒,经典短款到高端秀场款全覆盖。

实验室测试显示,核心款静态保暖时长可达8小时。

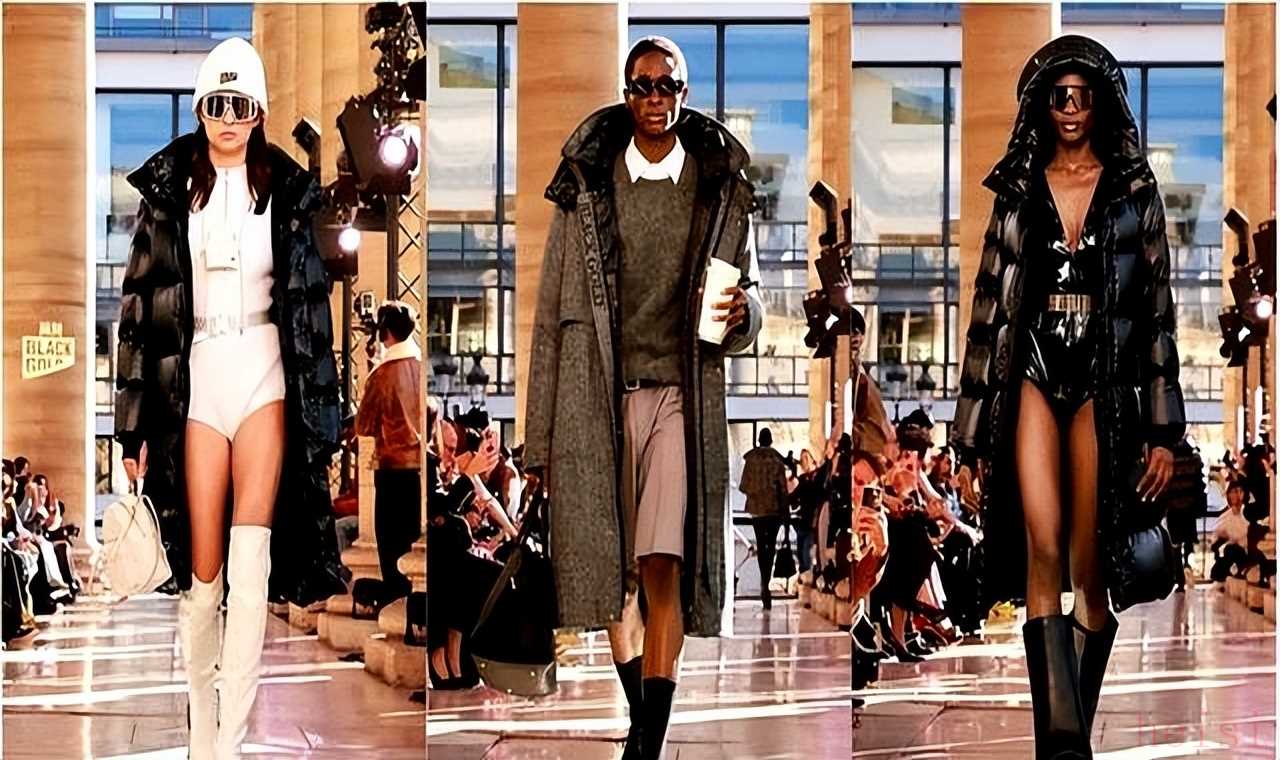

• 设计底气

团队里有法国奢侈品牌背景的设计师,剪裁贴合亚洲身形,风格更年轻。

巴黎时装周走秀之后,风衣羽绒混搭系列迅速断码。

• 市场表现

2023年销售逆势涨四成,新开了越南胡志明、曼谷、巴黎三家门店。

定价带从五百到三千,留了足够多的选择空间。

• 适合买给谁

预算有限却想要高端质感的通勤党;喜欢法式利落线条的都市人。

2. 天石:从军工实验室走向极地

• 军用规格

天石最早做部队睡袋和御寒装备,羽绒来源有严格国标筛选,充绒量普遍比市面同级高15%以上。

• 黑科技加持

自研热反射里布,据称能提升5℃体感;拉链、扣具采用户外级标准,坚固耐用。

• 实战背书

去年为南极科考队做定制服,科研人员在零下30℃风口作业依旧保持灵活。

社交平台上一条极地队员的反馈视频播放量破百万。

• 适合买给谁

资深钓友、滑雪玩家、徒步党,或者体寒星人。

3. 黑冰:户外圈的“真香”定律

• 材料真本分

800蓬以上白鹅绒加3D立体裁剪,重点部位强化羽绒分区;今年新系列把石墨烯热能膜做到整衣覆盖,抗零下50℃。

• 价格杀器

旗舰款不到三千,同级别加拿大品牌要上万。很多滑雪俱乐部把黑冰列为入门装备清单。

• 体验口碑

测评博主在黑龙江漠河实测,站雪地拍星空两小时无瑟缩动作;同时,外观简洁,通勤也不突兀。

• 适合买给谁

追求极致性价比、周末不想窝在屋里的城市青年。

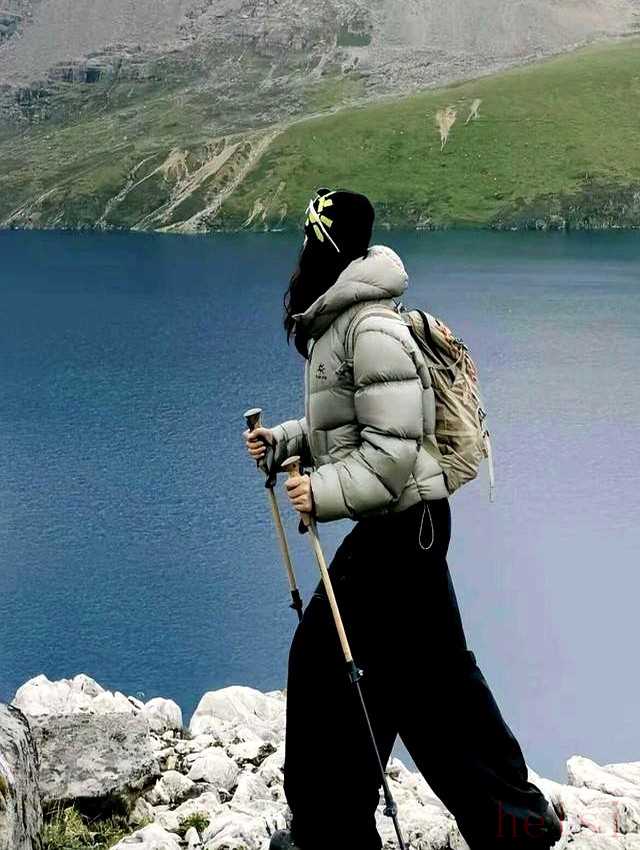

4. 凯乐石:把户外科技做成日常时髦单品

• 技术标签

自研FILTERTEC面料,兼顾防风、防泼水与透气;使用700+蓬白鹅绒,重量控制到行业平均的七成。

• 国际认可

成为2024年UTMB赛事官方合作伙伴,多国选手直接把凯乐石羽绒当赛后御寒首选。

• 设计路线

色彩大胆,剪裁突出运动轮廓,街头感明显。

社交平台上不少穿搭博主用它混搭阔腿裤、乐福鞋。

• 适合买给谁

喜欢运动休闲风、重视轻量化的上班族和学生。

三、为什么是它们?背后的三条生存密码

1. 供应链扎在源头

这几家都把工厂握在自己手里,原料直接对接上游养殖场。

少了层层代工的加价,成本可控,研发节奏更灵活。

2. 技术先行,营销低配

核心研发投入在羽绒清洁度、充绒工艺、功能面料,而不是铺天盖地的明星代言。

把钱省下来做产品,实际体验就能替品牌说话。

3. 走出去反哺国内

高梵、凯乐石的海外门店和国际赛事合作,带来真实场景的背书。

外面的认可再回流到国内,品牌故事更立得住。

四、消费升级?不,其实是消费分级

过去,羽绒服被粗暴分成199块的街边款和上万的国际大牌,现在百元到数千元的梯度日渐清晰。

不同收入、不同场景出现更多配对方案,消费者不再被动跟风,而是主动挑性价比。

1. 大牌的路还长

加拿大鹅开始推轻量日常系列,波司登主打功能与时装跨界,说明它们也感受到了市场压力。

未来的竞争不只是保暖,更是对可持续、时尚度的综合考验。

2. 小众也得补课

在供应链、研发之外,服务体系、库存管理都是硬功夫。

量产后的质量稳定性、售后体验,决定能不能走得更远。

五、挑选建议:不迷信Logo,看这三点

1. 蓬松度和充绒量

蓬松度650+、充绒量200g以上的鹅绒,日常城市通勤足够。

极寒出行可关注800蓬、300g以上的配置。

2. 面料与工艺

是否防风、防泼水、透气。

别被华丽词汇迷惑,看看测试报告里的数值,再留意缝线密度、走线整齐度。

3. 口碑验证

多刷用户实拍反馈。穿过一整个冬天后的面料起球、钻绒率,才是检验真功夫的标准。

六、未来看点:功能、环保与差异化

1. 新材料爆发

石墨烯、自发热纤维、可降解涂层正快速商用。

谁能率先规模化应用,谁就多一条护城河。

2. 循环经济成标配

可回收羽绒、植物基面料将成为入门要求,年轻人愿意为环保买单,但同样对价格敏感,考验品牌平衡力。

3. 中国设计走出去

从巴黎时装周到越野跑赛道,这些品牌在用成绩争取全球舞台。

年轻消费者更愿意为中国原创付费,与其排队抢国外爆款,不如押注本土潜力股。

写在最后

羽绒服的价值最终落在体验。

保暖、轻盈、好看、价格合适,这些需求没什么玄学。

新一代国产品牌用硬件和价格双重优势,正把高端羽绒服重新定义。

下一件抗寒装备,不必非得等海外代购,也不必透支信用卡,从口碑开始筛选,也许惊喜就在眼前。