放弃手写体!H

相关内容:

“换Logo就像给老房子刷漆,有人嫌味儿冲,有人夸亮堂。

”——这句话放在& Other Stories身上,再贴切不过。

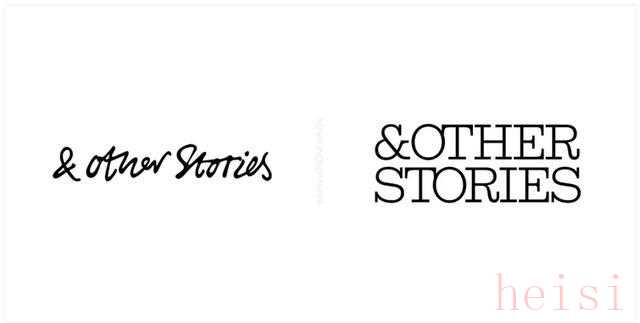

2025年5月,H&M集团旗下的“文艺少女”突然把用了12年的手写体招牌撕掉,换成一台老式打字机敲出来的衬线字。

一个月后,线上销售额蹿了18%,可Instagram点赞却掉了12%。

买的人多了,夸的人少了,这出戏怎么唱得这么别扭?

先别急着站队,把镜头拉近,你会发现这场“变脸”不是拍脑袋的审美冲动,而是一场被数据、供应链、门店、资本同时推着走的“精密手术”。

今天咱们就把它拆成三步,看看一次Logo更迭背后,到底藏着多少商业暗语。

---

第一步:把“文艺”翻译成“钱”——新Logo到底动了谁的奶酪?

老Logo像一封手写信,笔触软、留白多,自带“我不赶时间”的松弛感。

新Logo则像一张打印机票,字母间距紧、笔画利落,一眼扫过去只剩“效率”二字。

JonathanSaunders直言:“我们要让品牌从‘小众文艺’进化成‘精致大众’。

”翻译成人话:以前服务的是“有时间逛跳蚤市场的女文青”,现在要抓住“下班路上刷手机的白领”。

目标人群一换,视觉锚点必须跟着换。

手写体在移动端缩小到指甲盖大小时,糊成一团;打字机字体哪怕缩成表情包,也能看清每一道衬线。

可读性=转化率,这是电商铁律。18%的线上增幅,说穿了就是“点得清、记得住、搜得到”带来的红利。

可社交媒体不吃这一套。

Instagram要的是“氛围感”,是“我愿意截屏当壁纸”。

新Logo太像报纸标题,少了情绪,点赞自然下滑。12%的跌幅,本质是“旧粉丝”在用脚投票:你把我的秘密花园改成了便利店,那我默默取关,算是一种温柔抗议。

---

第二步:把“复古”做成“循环”——30%的Circular系列是怎么算出来的?

2025秋冬秀场,& OtherStories把1960-1990年代的灯芯绒、马海毛、提花一股脑搬回T台,却偷偷给它们塞了一张“再生身份证”。30%的单品被划入新成立的CircularCollection,原料不是瓶子就是旧衣,标签上直接印二维码,扫码能看到“前世今生”。

为什么是30%,不是100%?

答案藏在供应链的“及格线”里。

H&M集团内部有一套“可持续成本模型”:当回收纤维占比超过三成,就能拿到欧盟“绿色转型补贴”,刚好抵消原材料涨价;再高,成本曲线就会陡升,售价得涨18%以上,而品牌调研显示,核心客群的价格敏感红线就是15%。30%,是政策、成本、消费者心理的三重最优解。

JonathanSaunders把这个比例称作“温柔的临界点”——既让环保分子找不到黑点,又不把“价格敏感型”顾客吓跑。

复古外观+循环内核,等于把“好看”与“好用”打包出售,一石二鸟。

---

第三步:把“线上热度”变成“线下留量”——5000万欧元门店改造如何接得住流量?

线上卖爆了,如果线下门店还是“文艺暗房”,流量就像漏斗,接不住。

H&M集团一次性砸下5000万欧元,先在伦敦Covent Garden、巴黎LeMarais、东京涩谷开出10家“样板房”。

新店铺三把刀:

1. 亮:整体照度提升300 Lux,接近苹果旗舰店,方便拍照发Stories;

2.轻:70%家具带滚轮,周末可把成衣架推到一边,变身“循环工坊”,教顾客用旧衬衫做托特包;

3. 绿:试衣间镜子用再生铝,连防盗扣都是玉米淀粉做的,扫码可降解。

目的只有一个:把“线上18%的新客”留下来,让他们在实体空间完成“品牌人设”的最后一公里——拍照、打卡、发小红书,顺带把“我支持环保”写进个人简介。

门店不再是仓库,而是“内容发生场”。

---

行业回声:一次“高端快时尚”的公开实验

& OtherStories的整套打法,被WGSN写进报告标题:“快时尚集团高端化3.0模板”。

它用Logo换脸完成人群扩容,用30%循环系列踩准政策红利,再用重金门店把流量焊死在自己地盘。

每一步都像在解三元一次方程,变量多,却算得极精。

但实验总有对照组。

Zara母公司Inditex选择“静悄悄改标签”,把可持续比例藏进吊牌;优衣库干脆把环保线独立成“RE.UNIQLO”,与主品牌做切割。

& OtherStories反其道而行,把“环保”与“主形象”绑死,一旦循环材料供应链掉链子,就会直接反噬品牌信任。

高收益,对应高风险。

---

留给我们的思考题:品牌升级,到底升级的是什么?

表面看,& OtherStories只是换了个字体、加了点回收纤维、刷了刷墙。

可真正被“升级”的,是它与消费者的关系——从“我懂你”到“我用你”,从“陪伴”到“解决方案”。

当品牌决定把“文艺”翻译成“效率”,就得接受旧日信徒的离场;当“复古”必须让位于“循环”,就得承担供应链的不可控。

下一次你在街头看到那块打字机字体招牌,不妨问自己:我买的只是一件灯芯绒外套,还是一张进入“精致大众”新身份的门票?

如果答案是后者,那这场18%的增长,就远不止一场销售胜利,而是一堂活生生的“现代消费心理学”公开课。

品牌重塑没有标准答案,只有一次次“算账+冒险”的循环。

& OtherStories的故事告诉我们:在时尚这条跑道上,换Logo不是终点,发新品也不是终点,真正的终点只有一个——让消费者愿意把“你”穿在自己身上,同时把“你”的故事写进自己的人生。