确实,近年来,像耐克(Nike)和阿迪达斯(Adidas)这样国际巨头在中国的街头“香”度似乎有所变化,这背后有多重原因:

1. "市场竞争加剧":国内外运动品牌竞争日益激烈,价格战、产品创新战不断。

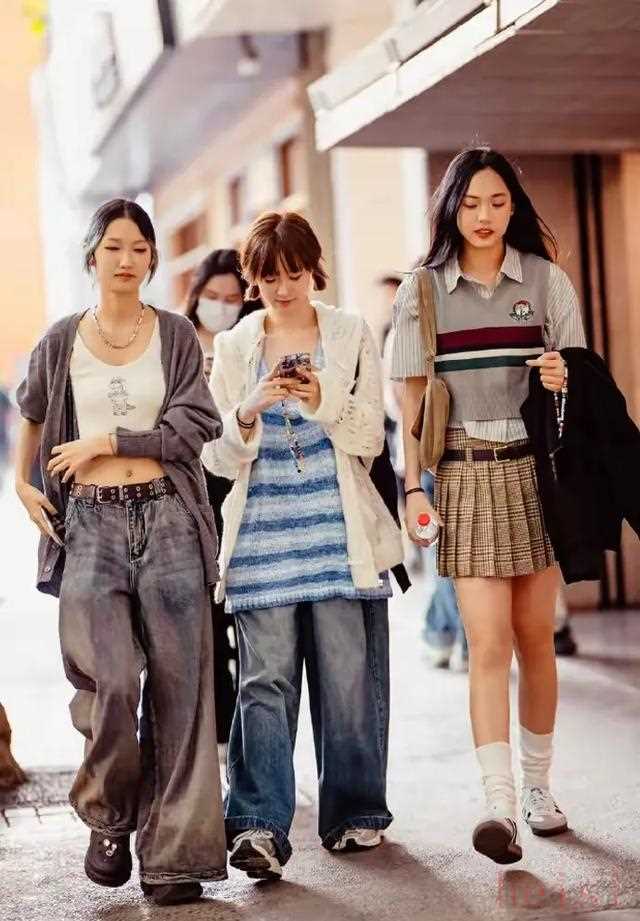

2. "消费升级与国潮兴起":中国消费者,特别是年轻一代,越来越追求个性化、文化认同感和性价比,国产品牌凭借本土化优势和独特设计赢得了市场。

3. "社交媒体与KOL影响":网络上的潮流趋势、意见领袖(KOL)的推荐对年轻人的购买决策影响巨大。

4. "国际品牌营销策略变化":有时可能被认为过于商业化或缺乏对本土市场的深入理解。

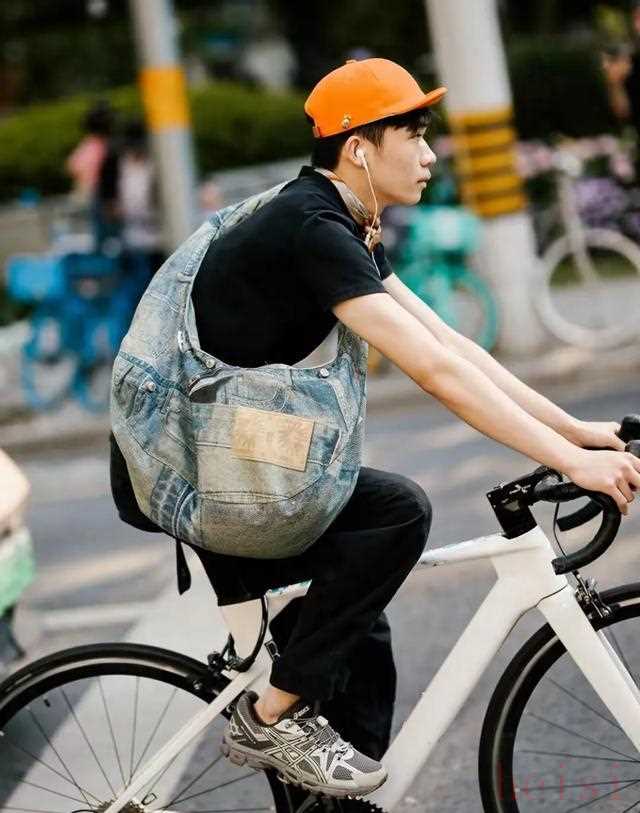

与此同时,一些日本运动鞋品牌,如"迪桑特(DESCENTE)"、"诺斯脸(SALOMON)"、"亚瑟士(ASICS)"和"美津浓(MIZUNO)",在中国市场,尤其是在上海等大城市,似乎迎来了新的热潮,随处可见它们的身影。这并非偶然,原因主要有以下几点:

1. "专业性与功能性":这些日本品牌在特定领域有着深厚的技术积累和口碑。

"迪桑特(DESCENTE)":以其卓越的防水技术、透气性和轻量化设计闻名,在滑雪、跑步等领域是专业选择,深受专业运动爱好者和追求高品质装备的

相关内容:

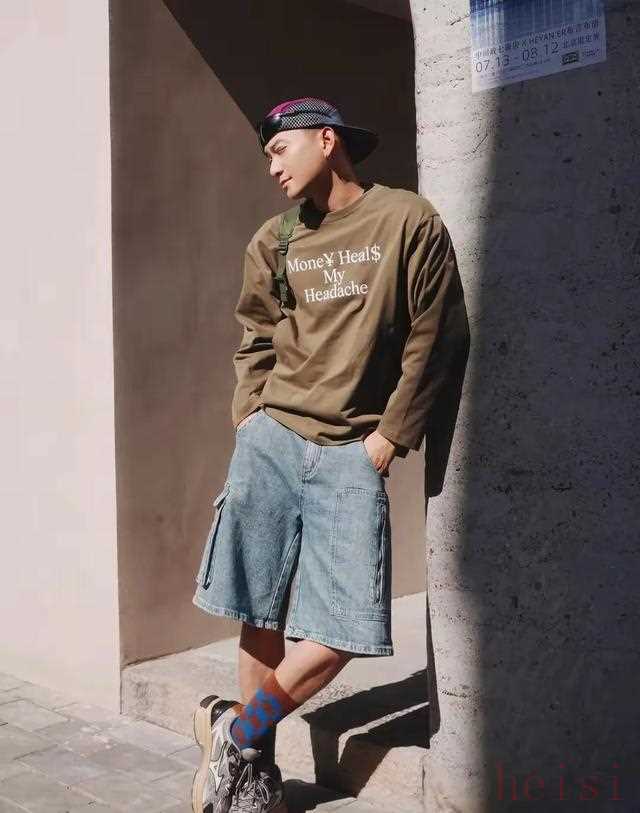

“logo越大越牛”这句话,去年还在球鞋群里当梗,今年再发,已经被踢了。

三里屯新开的ASICS体验店,排队的人不是黄牛,是刚下班的白领,手里拎的饭盒还没扔。

他们抢的,是双淡粉GT-2160,跑5公里够使,配西裤也不违和。

有人纳闷:怎么就把Nike晾一边了?

答案其实挺朴素——脚疼。

通勤一万步,AJ底硬得跟砖一样,而ASICS把凝胶垫塞在足弓,踩屎感不是玄学,是救星。

数据更直白:去年Q3,ASICS在华跑鞋份额飙到12.8%,同比涨四成。

别小看这数字,国内能破十的海外品牌,一只手数得过来。

Onitsuka Tiger更鸡贼,跟MaisonMargiela搞联名,一双“拆破鞋”卖断码,销售额直接+67%。

买的人真懂Margiela吗?

不一定,但懂“低调有钱”四个字就够了。

Mizuno走另一条路。

把“匠人工坊”搬到商场里,老师傅现场缝鞋面,线头蹦到观众脸上。

有人边拍视频边嘟囔:原来运动鞋也能闻到皮子味。

一句话,把技术流吹成情怀票,销量就活了。

最离谱的是Suicoke,羊毛凉鞋听着像智商税,愣是被小红书姐妹穿成冬季OOTD。

理由?

办公室空调28度,穿靴子闷脚,穿袜子配凉鞋,反而成了“会穿”的象征。

说到底,大家不是叛变,是长大了。

以前需要大勾子撑场面,现在更想告诉同事:我选鞋,舒服排第一,Logo能隐身最好。

日本品牌正好踩中这条缝隙——

不吵不闹,把中底做软一点,配色灰一点,价格悄悄涨上去,反而让人觉得“钱花在了看不见的地方”。

接下来剧情也好猜:

ASICS已经推“中国限定”樱花粉,Mizuno找李宁旧部搞联名,OnitsukaTiger把全球最大店开在上海前滩。

二三线城市的商场空铺,正等着它们去填。

球鞋江湖,风水轮流转。

下一双爆款的底色,大概率还是“看不出贵,但上脚就回不去”。

要是你现在鞋柜里只剩大Logo,不妨去实体店踩两下凝胶底——

脚知道答案,钱包会跟着投票。