这个说法听起来很有趣,但似乎存在一些信息上的不准确或需要澄清的地方。我们来分析一下:

1. "“日本饮料巨头年赚千亿元”":

目前全球范围内,年营收或年利润达到“千亿”(通常指100亿人民币或等值美元)级别的饮料公司主要是国际巨头,如可口可乐(Coca-Cola)、百事可乐(PepsiCo)、尼康(Nestlé)等。其中,可口可乐和百事可乐的营收远超千亿人民币级别,利润也很可观。

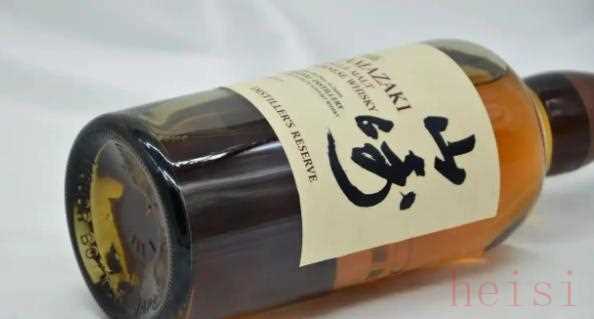

作为一个“日本”饮料巨头,如果指的是"三得利(Suntory)",其年营收大约在4000亿日元左右(约合人民币2000多亿),年利润相对稳定但通常没有达到千亿人民币级别。如果指的是"朝日集团(Asahi Group)",其年营收也大约在5000亿日元左右(约合人民币2500多亿),利润同样可观。

因此,“年赚千亿”这个数字可能对于顶尖的国际饮料巨头来说比较接近(如可口可乐),但对于单个日本公司来说,可能略有出入,尤其是利润方面。不过,这个规模确实属于全球顶级。

2. "“打败统一、农夫山泉”":

这句话比较模糊。如果指的是"市场地位"或"销售额/利润",那么日本饮料巨头(如三得利、

相关内容:

“三得利不是日本茶,它只是把台湾高山茶,装进了一个日文标签的瓶子里。

”——这句弹幕,在抖音直播间被点赞了17万次。

屏幕那头,镜头扫过福建安溪的雾凇茶园,采茶工的手指一捻,芽头落进竹篓,三小时后就变成8元一瓶的“金萱乌龙”,出现在上海便利店的冷柜里。2024年,三得利用这一招,把“原产地”写成了流量密码:京东首发50万瓶,客单价直接抬升15%。

故事拆开看,是三句话:

1. 把茶叶“移民”到中国,再让中国人为它付溢价。

2. 把“日本”两个字从卖点变成风险,再用直播把风险洗成信任。

3. 把一瓶茶的毛利率做到60%,同时让三四线城市的打工妹也能3块钱买到250ml小瓶装。

高端与下沉,本是天平两端,三得利却把它们压成一张弓,箭矢同时射向两类人:

——一线城市在意“山头气”的白领,他们要的是“喝到嘴里的故事”;

——县城里想尝口“不甜的饮料”的年轻人,他们要的是“比可乐健康、比矿泉水有味儿”。

高端线:把“台湾海拔”做成价格锚点

金萱乌龙、冻顶乌龙,名字自带海拔滤镜。

三得利把茶叶磨成数字:1000米、1200米、1500米,海拔每升高300米,瓶身标签就换一道冷金色。

消费者不需要懂茶,只要懂“更高=更贵”。8~10元的定价,刚好卡在农夫山泉“东方树叶”与现制茶饮之间,空出一块“即饮轻奢”无人区。

下沉线:把“日本品牌”拆成“中国原料”

过去,三得利怕别人知道茶粉从日本运来;现在,它怕别人不知道茶叶就在家门口。

福建新工厂2025年投产后,90%原料将来自安溪。

直播间里,镜头怼着杀青机、揉捻机,弹幕刷“原来我家后院就能产日本茶”。

一句“外资距离感”,被翻译成了“家门口的全球化”。

健康牌:把“茶褐素”变成新货币

2024年5月,中国农科院给三得利黑乌龙开出白皮书:茶褐素能调肠道菌群。

报告一出,微博话题阅读量1.2亿,618销量同比+70%。

在“减糖”之后,“调菌”成了饮料界的第二硬通货。

农夫山泉马上反击,上线“NFC冷泡茶”,主打“0添加活性茶多酚”。

两大巨头把实验室当战场,一瓶茶的功能从“解渴”卷到“治便秘”。

ESG:把“空瓶”做成社交货币

30%再生PET、10个空瓶换一瓶新茶,玩法像小时候集卡片。

MSCI评级从BB跳到A,资本市场立刻给溢价:同一瓶水,ESG故事值0.3元。

消费者觉得自己在“环保”,三得利算得清楚:回收成本0.05元/瓶,品牌溢价0.3元,净赚0.25元,还顺手把“日本塑料污染”的原罪洗成“中国循环样板”。

战场复盘:一张图看懂三得利2024打法

高端:台湾山头+茶褐素+直播溯源→60%毛利率

下沉:250ml小包装+3元价签+12万台自动贩卖机→18%县域份额

信任:福建工厂+白皮书+再生瓶→把“日本”翻译成“本地”

未来:茶叶区块链溯源、低碳包装、肠道菌群临床二期

留给中国品牌的思考题

三得利用两年把“外资”洗成“本地”,本质是把供应链变成叙事:茶叶在中国、工厂在中国、消费者也在中国,只剩一个日文logo,像一枚邮票,提示你“工艺来自日本”。

中国品牌想反击,只有两条路:

1.比它更会讲“本地故事”——把云南普洱、福鼎白茶也做成8元即饮,用“中国山头”对冲“台湾海拔”;

2.比它更早占领“健康证据”——把茶多酚、茶氨酸、γ-氨基丁酸做成看得见的实验数据,让“国产”=“有效”。

结尾回到直播间的那句弹幕:“只要茶叶是中国的,瓶子写日文我也认。

”

三得利听懂了,所以它把茶园种在福建,把故事留在台湾,把价格抬到8元,把良心卖给地球。

下一瓶茶,你会为“海拔”买单,还是为“肠道菌群”投票?

答案不在冷柜,而在供应链的尽头——那里没有国界,只有成本、数据、人心。