星巴克22元一瓶的依云矿泉水确实在普通消费者看来价格高昂,而且确实不像其咖啡和食品那样是主要的营收来源。那么,为什么星巴克还要坚持卖它呢?这背后有多重原因:

1. "补充零售额 (Retail Revenue):" 虽然单瓶水利润不高,但它贡献了一定的零售额。在高峰时段,顾客购买咖啡的同时顺手买一瓶水,可以略微提升客单价。积少成多,也是收入的一部分。

2. "满足特定需求 (Catering to Specific Needs):" 星巴克的核心客户群是咖啡爱好者。然而,并非所有顾客都喝咖啡,有些顾客可能只是想来买杯饮料、茶,或者只是想找个地方短暂休息。这些顾客可能需要买瓶水。此外,对于一些不常来店、只买特定饮品或需要自带杯的顾客,店内提供一瓶水也是一个便利。

3. "提供便利性 (Convenience):" 星巴克门店通常位于人流密集的区域,对于急需喝水的顾客(比如赶时间的上班族、学生、或者忘记带水的人),店内能买到水提供了极大的便利。相比于外面独立的饮料店或小卖部,星巴克是一个更“安全”或更“方便”的选择。

4. "店内体验的补充 (Complementing the In-Store Experience):" 有时,顾客可能会在购买咖啡后感到口渴,或者需要

相关内容:

星巴克的矿泉水,22一瓶,谁会去买啊?

这是很多人看到星巴克菜单时的第一反应。因为一瓶水卖22元,放在任何一家咖啡店里,都显得有点“逆天”。

图片来源:小红书博主“浪迹天涯”

但当有人在社交平台发帖感叹:“星巴克里的依云水根本没人买,为什么星巴克还在坚持卖?”

话题来源:小红书博主“神鸡妙涮”

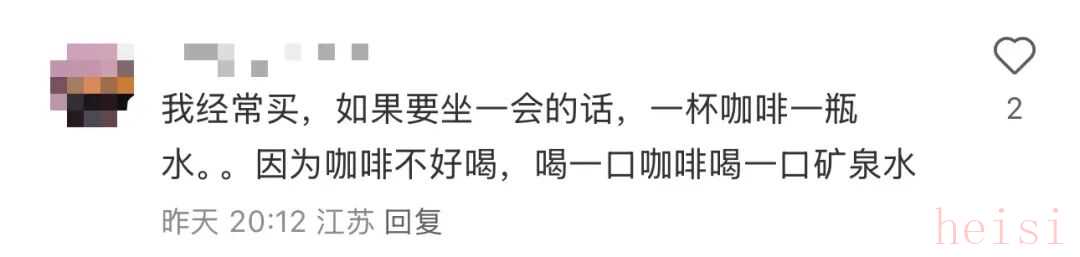

评论区却热闹了起来,不是附和,而是反驳,还真有不少人“买过”,甚至“常买”。

星巴克的矿泉水,巨贵但救急

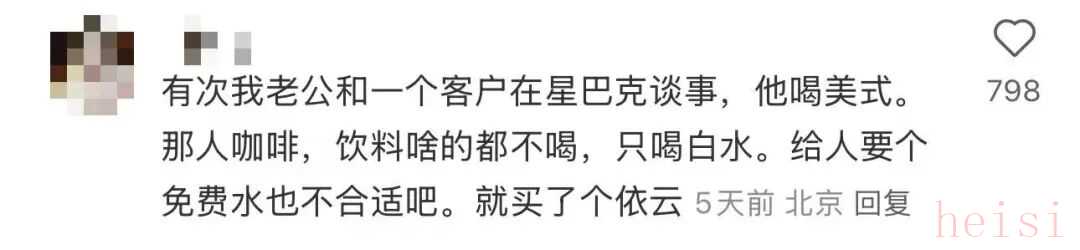

星巴克的矿泉水,巨贵但救急“有次我老公和一个客户在星巴克谈事,他喝美式。那人咖啡,饮料啥的都不喝,只喝白水。给人要个免费水也不合适,就买了个依云。”

“我经常买,如果要坐一会的话,一杯咖啡一瓶,水。”

“我买过,附近就他卖水......”

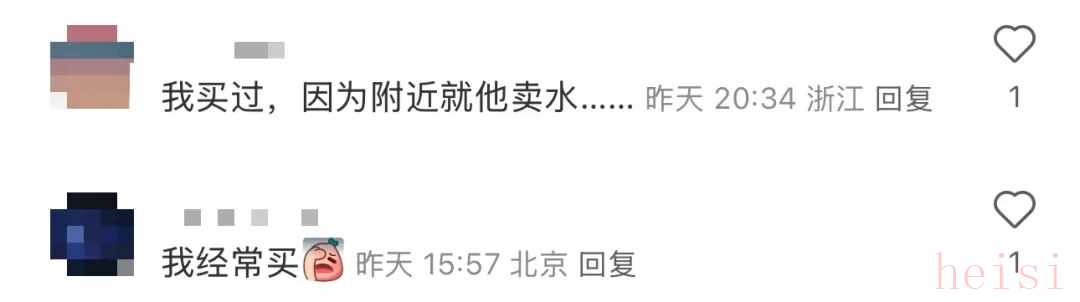

“怎么没人买,带小BB的都买过,巨贵但救急。”

这场看似没有悬念的“没人买的产品”,在评论区被翻出了各种“不得不买”的场景。

有人买的是场合体面,有人买的是品牌氛围,还有人纯粹是“应急”。

于是,这个问题变得更有意思了,如果真没人买,星巴克为什么还在坚持卖?而如果真有人买,那他们买的,又是什么?

图片来源:小红书博主“改日再见”

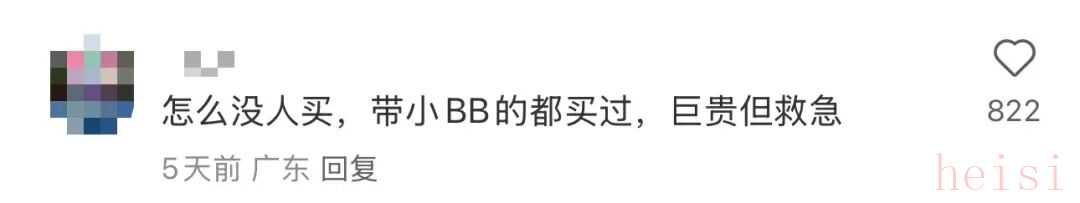

这个事情是一个经济学现象,我们大学课堂上讲过。

这条网友的评论,让话题的走向一下子变得“学术”了起来。

定锚,依云水的价格比如是25元了,那么花30元买咖啡就会更让人接受了。同样的例子是一个同类型产品,有三个价位,中间价位选择的人最多。

星巴克这样的定价,并不是为了销量,而是为了价格锚定,利用“水”来衬托“咖啡不贵”。当消费者面对高价项时,会自动倾向于选择“中间价”的商品。

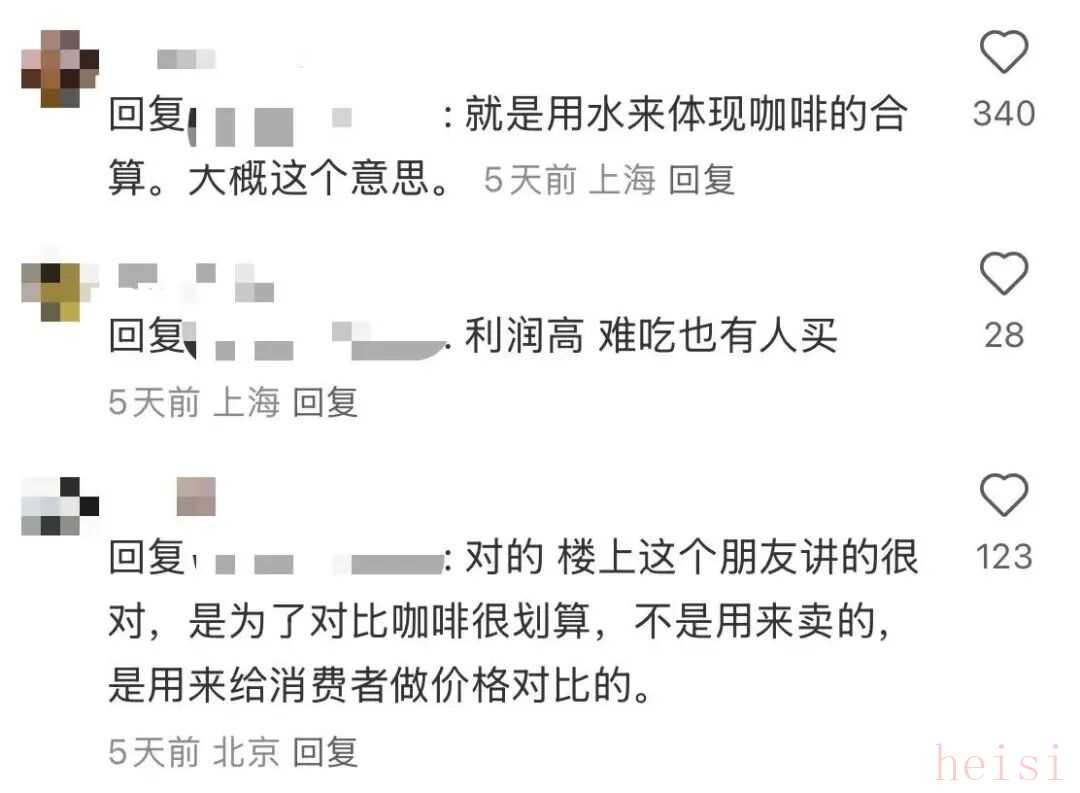

“是为了对比咖啡很划算,不是用来卖的,是用来给消费者做价格对比的。”

星巴克员工:买依云,这人有钱

星巴克员工:买依云,这人有钱更现实的一点是,星巴克的外卖、小程序都有完整商品列表,依云就是其中的“标配项”。它象征着品牌的完整度,也是一种“存在感”,哪怕你不买,也能被价格“教育”一次。

星巴克为这瓶水的定价,除了卖商品,更是卖“感觉”。依云水不是饮用水,而是“消费暗示”的一部分。

这是商业套路啊,当你看到水和咖啡一样贵,你就不觉得咖啡贵了,你就直接想买咖啡了。

它让菜单显得更丰富,让品牌显得更高级,更让顾客潜意识里觉得:“这里的东西都不便宜。”

有网友一针见血地说:“在商务场合下,屎都能卖出去。”

另一位补刀:“虽说话糙理不糙,但你这话也太糙了。”

尽管听起来夸张,却也贴切,在某些场合,依云不再是矿泉水,而是“谈事的体面”“消费的门槛”。

当顾客坐在店里,看着那瓶22元的依云,哪怕不买,也会心生一句:“这地方,确实有点高级。”

还有网友特别提到,不仅矿泉水有人买,现在定价18元一盒的口香糖和薄荷糖也卖的不错。

“我还经常买茶喝,知道只是茶包。”

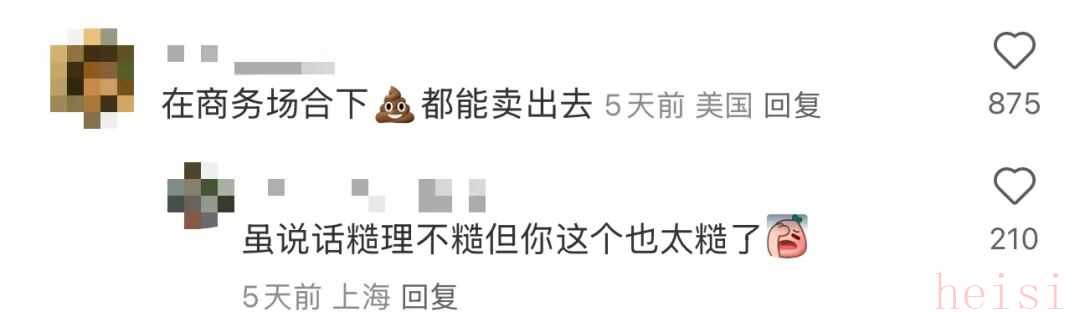

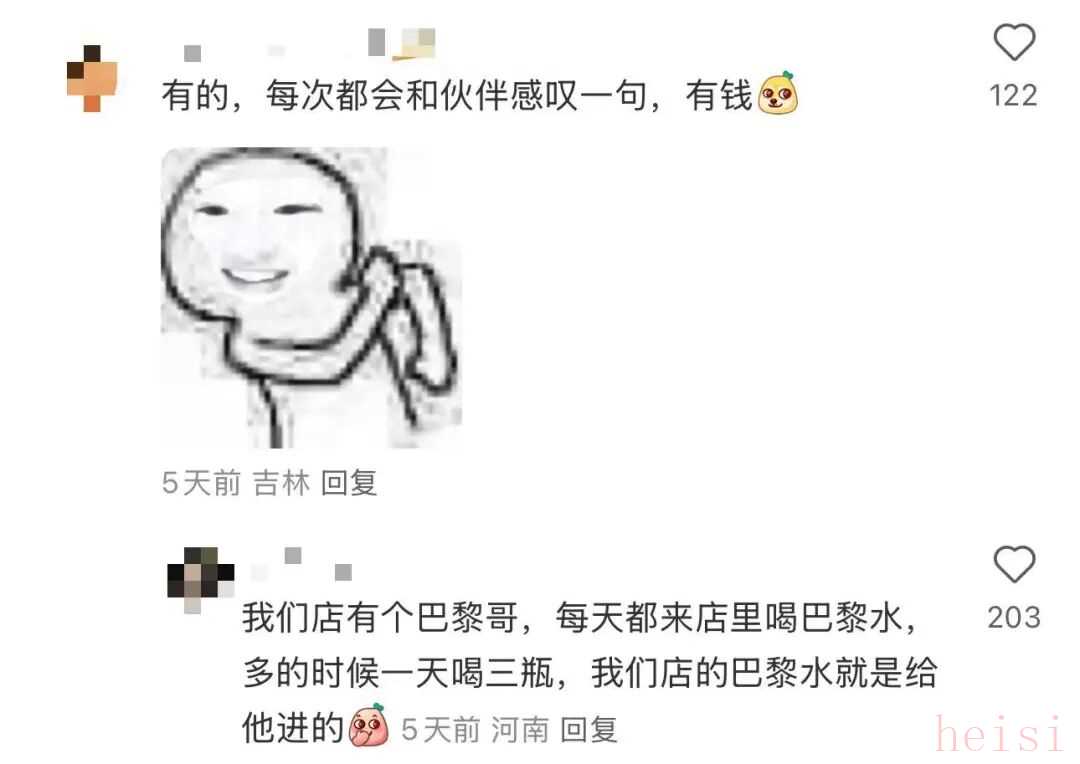

一位星巴克员工更是在评论区调侃:“有人买的,每次都和伙伴感叹一句,有钱。”这或许就是品牌希望看到的结果。

因为依云不一定帮星巴克赚钱,但它在帮品牌“讲故事”,讲“精致”“体面”“高级感”,讲“咖啡其实不算贵”。

更何况按照目前的情况来看,两头赚:“你别说,星巴克的依云水销量还可以的。”