为您推荐10款在性价比和性能上表现优异,可以与国际大牌一较高下的国产知名户外品牌冬季服饰装备。这些品牌在中国户外市场拥有良好的口碑和广泛的市场认知度。

"重要提示:" “性价比高”和“性能不输”是相对概念,具体体验因个人需求、使用场景和预算而异。以下推荐基于普遍的市场反馈和产品定位。

"10款国产知名户外品牌冬季服饰装备推荐:"

1. "探路者 (Toread)"

"产品类型:" 冬季冲锋衣、抓绒衣、羽绒服

"推荐理由:" 国内规模最大的户外品牌之一,产品线丰富,覆盖入门到中高端。其冬季系列,如“极地”系列冲锋衣和“雪域”系列羽绒服,在保暖性、防风防水性能和做工方面都相当不错,用料和设计逐渐接近国际主流品牌,但价格通常更具优势。抓绒衣(如暖绒系列)也以舒适保暖和良好性价比著称。

2. "凯乐石 (KAILAS)"

"产品类型:" 冬季冲锋衣、羽绒服、滑雪服、保暖内衣

"推荐理由:" 以攀登和山地户外为特色,产品在专业性和功能性上投入较多。冬季冲锋衣(如“峰行”系列)在轻薄、防泼

相关内容:

国产户外品牌涌现出一批性价比擅长打击国际大牌的“黑马”,但真能取代“顶级牌”吗?这未必只是市场的简单竞争,更像是一场阴谋的较量。

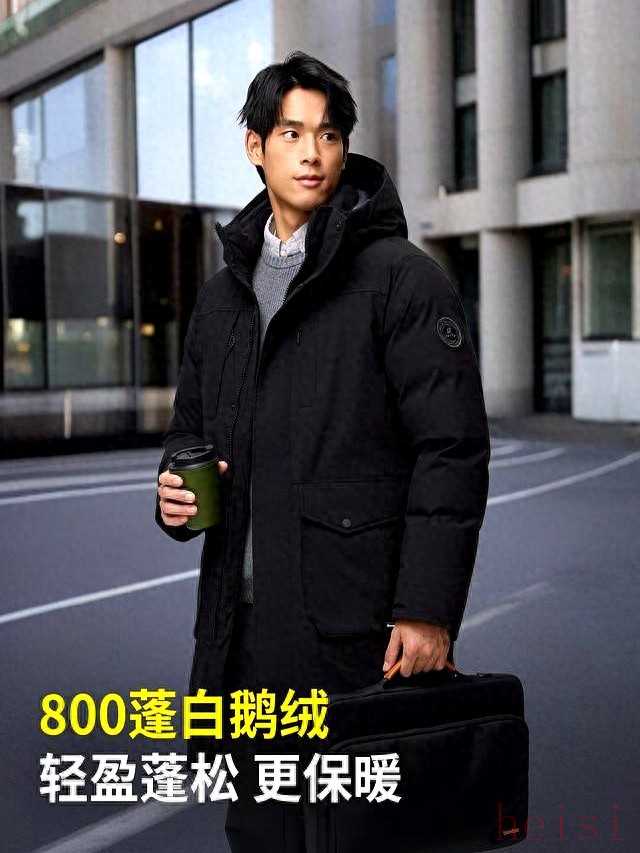

这些品牌用优质材料和科技材料,在材料上明显追赶国际品牌。你可以看到,像“君羽”的800蓬鹅绒在业内评测中获“最佳性价比羽绒服”,这不是巧合。这意味着国产品牌在羽绒技术上已突破过往的“便宜不耐用”的标签,甚至用中国本土实力抗衡进口材料。然后,硬件阵地上的“伯希和”更是在国际舞台上露脸,其eVent材料的冲锋衣被评为“亚洲创新奖”。注意,这是在全球顶级展会上得奖,证明其创新点已经直指国际工业标准。这不是简单的模仿,而是真正的攀登。

这背后,隐藏的是国产户外品牌构筑的“实力”,它们在工艺和材料上下的功夫不仅仅是为了迎合市场需求,更像是盯上了“靠技术赚口碑,靠性价比抢份额”的路线图。采用东丽面料、3M新雪丽棉,无缝压胶、RECCO雪崩救援技术,使这些产品具备了极端环境的应对能力。尤其是“天石”品牌,其羽绒服被极地科考队穿着使用,那么极寒环境的验证,足以说明国产品牌已经不再是“假大空”的噱头。

这股“势头”不能忽视—–它们提升了材料工艺,说白了,是在把中国本土的技术“堆”到国外品牌常用的“标准”上。如今国内户外装备的销售增长超过25%,这不是偶然,说明消费者在理念上的转变越来越明显。但问题也随之而来:既然国产品牌已经追赶甚至超越了国际大牌,那为什么国际品牌还在肆意涨价?为什么他们还在用“技术垄断”的策略对抗国产冲击?

关键的问题在于:这场“国产崛起”背后隐藏的真正目标是什么?其实很明显,是围绕市场份额逐步蚕食。国际大品牌早已不满足于占据中高端市场那点“鸡肋”,他们要的是垄断,而国产品牌用价格优势和不断突破的技术制造“支点”。他们或许意识到,把价格拉开,把品质逼近,就等于征服了耐用性和性价比的“双重死穴”。

而且,国产品牌的崛起不可能只靠模仿。产业的创新,就是在教人如何用更低成本做出更坚实的产品。看那“北极星PRO”冲锋衣获得“亚洲创新奖”,就像一块狙击手的“广告弹”,在告诉竞争者:技术和创新已经不是他们的专利。“天石”的极地科考服装输送的价值,已经超越了单纯的消费属性,而变成一种“技术指标”,让人们意识到国产户外品牌的潜质。

但,这不代表一场“翻盘”就已完成。品牌背后,是一场默默的技术革命,但赢得市场的决心更大。它其实是在告诉国际品牌:你们的“价格垄断”和“技术封锁”,已成为时限性战略。有了这批具备极端环境验证的产品,国产品牌可能会在未来的市场中得分更多。而国际大牌的“惯性”在价格的涨跌中逐渐变得不再“占优势”。

这场争斗,最有趣的点或许在于用户。国产品牌用“专业性能+都市时尚”的组合吸引不少普通消费者,这也许是对应市场需求变化的精准把握。消费者要的,已经不再是“名牌称号”,而是实打实的耐用和实惠。对于他们来说,花同样的钱,买到的“档次”已不再是问题。品牌用“物美价廉”成为趋势,甚至开始侵蚀国际品牌在“品牌认知”上的市场。

由此引发的一个深层次问题:消费者逐渐理性,品牌逐渐拼命。究竟是国产品牌在“攻城略地”,还是国际品牌在“守城待援”?其实都在布局,但国产品牌明显在“技术突破+市场接受度”方面,渐入佳境。值得注意的是,在这个过程中,可能被忽视的是“品牌信任”的积累。不能只靠亮丽的材料和奖项来保证市场占有率,真正的硬仗还在未来。

这场战斗会走多远?如果国产品牌继续坚持在技术和价格上努力,必将改变市场格局,甚至撼动一些“国际垄断”的根基。而国际品牌,也不得不在“创新”、“降价”上作出更为激烈的回应。不过,无论谁赢,消费者最终得益。它们用更加“实在”的产品,告诉我们——国内的技术不比国外差,成本也不一定就比国际差。

最后,难道我们真的相信,这场“国产崛起”只是一场市场竞争吗?或者有更深隐藏的战略意图在里面?谁在导引规则,谁又在打破规则?这场局,也许才刚刚开始。

我们要不要开始怀疑,到底是市场在推动国产品牌的崛起,还是某只看似隐形的手在推动这一切?你怎么看?国产品牌真能成为未来的“行业标杆”么?还是最终会被价格战和技术壁垒绑死在“追赶”的路上?这不只是商战,更是未来消费格局的试金石。