“东西用烂才买真的很爽”,这种观点体现了"极简省钱观"中一种非常核心且充满生活智慧的理念。它不仅仅是一种节俭的行为,更是一种对物品、对生活乃至对自我价值的深刻理解。这种“爽”来源于多个层面:

1. "物尽其用的满足感:" 当一件物品被你磨损、使用到极限,它已经完全融入了你的生活,承载了你的使用痕迹和记忆。在这种“物尽其用”的深度连接中,你对其价值有了更直观的感受。当它最终“用烂”时,你对其功能的认可和对其耐用性的自豪感会带来一种独特的满足。

2. "避免冲动消费的成就感:" “买”通常意味着消费和金钱的流出。当一件物品真的“用烂”了,才去购买新的,意味着你经受住了诱惑,抵制了不必要的欲望。这种延迟满足带来的成就感,是对自己意志力和生活智慧的肯定,非常“爽”。

3. "对质量和耐心的珍视:" 这种观念往往伴随着对“好东西”的认可。你相信,只要用心使用和维护,一件好质量的物品是值得投入时间和精力去“养”的。当它最终报废时,你可能会对它曾经的陪伴和性能感到惋惜,但也为找到了真正经得起时间考验的东西而“爽”。

4. "更深刻的购物体验:" 相比于随意

相关内容:

“袜子破了个洞,第一反应不是扔,而是搜教程。

”——这句悄悄话,正在无数租房党的小群里刷屏。

别笑,他们不是在省钱,是在给生活找续命按钮。

去年冬天,北京胡同口那家老补鞋摊突然排起长队,队伍里一半人拎着千元以上的运动鞋,鞋底磨穿也舍不得丢。

摊主刘大爷把胶水换成进口环保胶,涨价到五十块,照样有人愿意等俩小时。

问他们为啥不直接买新的,特简单:“新鞋磨脚,旧鞋懂我。

”

Z世代把缝补拍成vlog,袜子绣成小花,补丁拼成彩虹,播放量轻松过百万。

评论区高赞留言:原来“补”不是穷,是亲手给衣服写情书。

品牌们嗅到味道,Patagonia干脆在门店摆了台缝纫机,顾客排队绣名字,免费,但得自己动针——一边缝一边发朋友圈,广告费都省了。

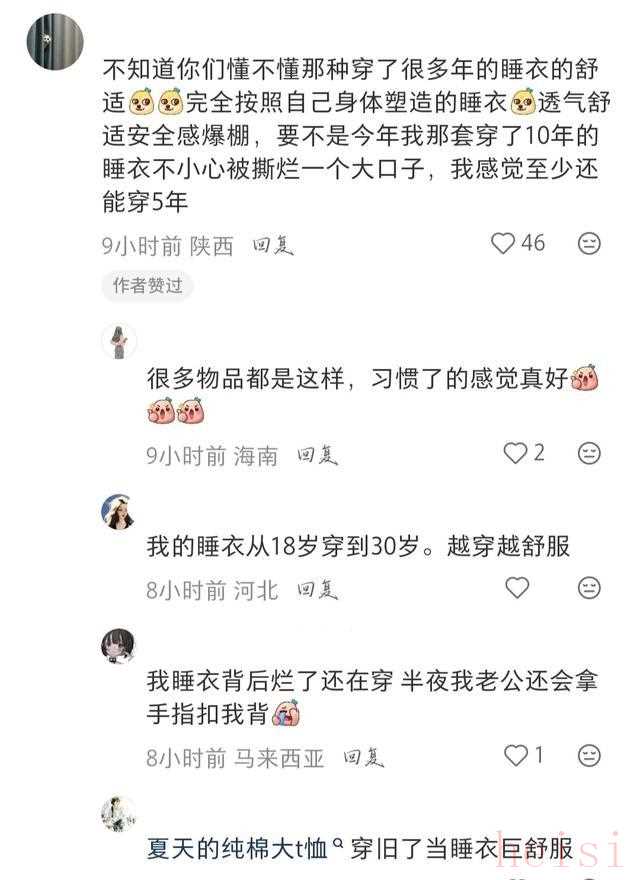

另一边,睡衣正偷偷升级成硬通货。

Euromonitor说全球睡衣市场明年要撞线195亿美元,听起来像天文数字,翻译成人话就是:年轻人把公司楼下咖啡钱省下来,给身上那层“第二层皮肤”加价。

旧T恤当睡衣?

可以,但得是大学篮球赛那件,洗得发毛才带劲。

剑桥那群心理学家说得玄乎,管这叫“布料安全感”,翻译过来就是:穿着它,熬夜写PPT都不慌。

更离谱的是二手平台,旧睡衣交易量一年涨45%。

别急着皱眉,点进去看,卖家文案写着“前任送的,没感情了,九成新”,买家回一句“正好没前任,求个干净”。

循环经济被玩成情感接力,环保组织做梦都能笑醒。

鞋子那边更狠。

回力把经典款加厚鞋底,取名“耐造系列”,一年销量翻两倍。

消费者学精了:不是买不起四位数的进口货,是愿意把一双鞋穿成“战损版”,再花八十块贴个底,继续踩雨踩雪。

中消协报告里那句“42%的人打算穿到烂”不是口号,是朋友圈晒图标配——鞋底磨穿露出袜子,配文:再陪我一年。

有人算过账:一件三百块的睡衣穿五年,一天成本一毛六;一双五百的鞋贴两次底,多走一千公里;袜子补三回,省下的不是十块钱,是“不用逛淘宝”的时间。

时间最贵,他们比谁都清楚。

工具包也内卷。

以前补袜子用牙签挑线,现在电商卖“蘑菇型织补架”,配羊毛线八色,月销十万。

评论区里一句“补完像原装”能让店主置顶一星期。

没人再嘲笑“缝缝补补又三年”,嘲笑的人才傻:同款新袜子涨价到三十九块三双,补一次能买杯手冲,香气还能持续一整天。

说到底,不是东西变贵了,是人学会了给旧物贴价签——那道补丁、那条走线、那块磨白的布料,全是私人订制的时光戳。

买新货带来的快感三秒就散,旧物回春的快乐能撑一个冬天。

可持续?

环保?

都是大词,落到床头那盏灯下,就是“今天不想逛街,只想把袜子补完再追剧”。

下次看到有人蹲在路边等修鞋,别急着同情,他可能刚拒掉一双新款限量。

钱包没瘪,只是心里那杆秤悄悄换了刻度:东西用得越久,越像自己。