这则新闻标题非常生动地反映了长沙部分学生对新发校服的反应。我们可以从几个层面来解读这个现象:

1. "巨大的反差感:"

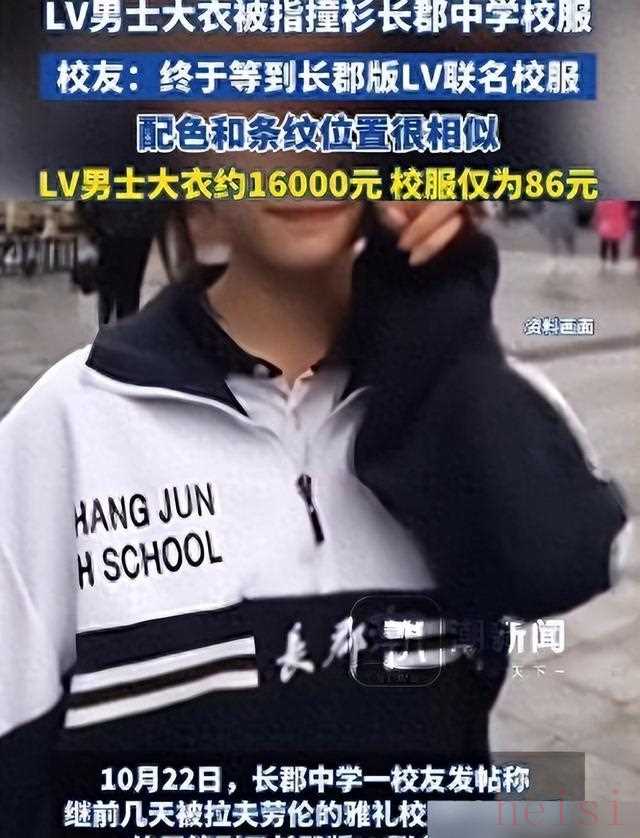

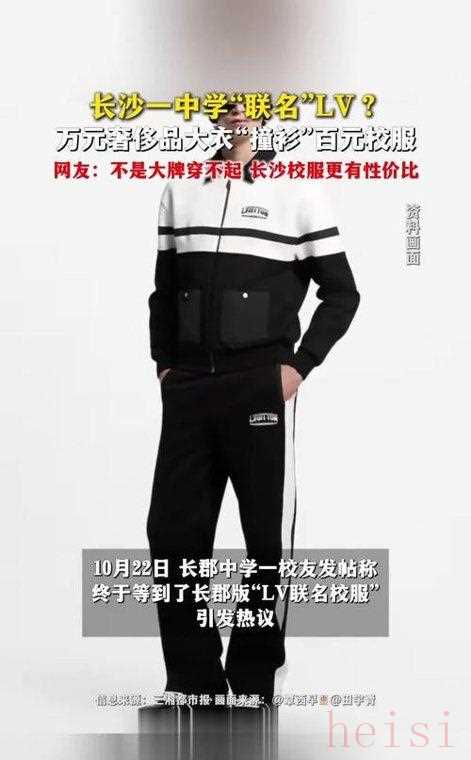

"1.5万LV大衣:" 代表了奢侈品、高昂的价格、时尚潮流、社会资源。

"86元校服:" 代表了学生身份、基础需求、相对低廉的价格、学校统一规定。

"“撞衫”:" 暗示了两者在款式或设计上可能存在某种程度的相似性,或者更深层的是,学生穿着价值仅86元的校服,内心却“撞”上了拥有1.5万LV大衣的“理想自我”或社会标准。

2. "学生的幽默与自嘲:"

“长沙学子笑了”:表明学生们并非真的在意校服和奢侈品的实际对比,而是从中找到了一种幽默的视角。

“这波性价比校服赢麻了”:这是核心的笑点。学生们用“性价比”这个商业术语来评价校服,虽然校服本身不是商品,但他们是在用一种戏谑的方式表达:

"心理安慰:" 相比动辄上万的奢侈品,86元的校服简直是“超值”、“捡到宝了”,心理负担小。

"价值认同:" 在校服和奢侈品形成鲜明对比下,他们为自己穿着的(相对)

相关内容:

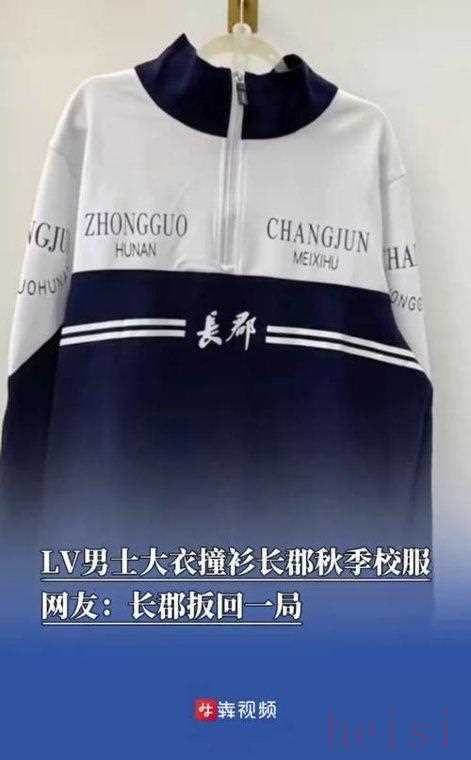

那件蓝白条纹的校服,没进秀场,却让LV坐不住了。

没人想到,一件售价86元、穿三年都不会坏的校服,会在社交媒体上掀起一场关于“谁才是真正的奢侈”的讨论。

它没有金线刺绣,没有烫金logo,连口袋都懒得缝个内衬,可就是这件衣服,让全球最贵的皮具品牌开始悄悄改版——推出可拆卸标识的“校园灵感”系列,定价直接砍掉四成。

这不是模仿,是认输。

奢侈品牌这些年一直在讲“民主化”,可真当普通人的日常穿着成了潮流风向标,他们才明白,所谓高端,不是面料多贵,而是你愿不愿意低头。

LV的设计师说,这是“时尚的民主化”。

可谁都知道,民主化从来不是主动让出来的,是被逼出来的。

当一个中学生穿着校服去逛商场,被路人问“你这外套是哪个牌子的”,而答案是“长郡一中”时,品牌们才突然发现,他们苦心经营的符号体系,原来早被另一种更朴素的认同瓦解了。

更有趣的是,校服自己也没闲着。

湖南那边的厂家拿了政府补贴,搞出智能生产线,学生能在小程序上定制袖口刺绣,选夜光条纹,连内衬都能自己画。86块的基础价没动,但定制服务两周两万人下单。

这不是消费升级,是消费主权的下放。

年轻人不要被定义,他们要的是参与感。

你卖我一件衣服,我把它变成我的表达,这比任何品牌故事都真实。

韩国中学开始试点“中式校服改良款”,伦敦圣马丁把它放进课程案例,和伊顿公学的制服并列。

没人再把它当成遮羞布,而是当成一种文化语言——简洁、实用、不张扬,却自带集体记忆。

它不靠广告轰炸,不靠明星带货,它靠的是千千万万个清晨六点的操场,靠的是跑操时被风吹起的衣角,靠的是毕业那天舍不得脱下来的那件旧衣。

最讽刺的是,二手平台上,绝版的长郡校服被炒到三倍价。

有人买它不是为了穿,是为了收藏。

收藏的不是衣服,是那段不用花钱买身份、不用靠logo证明自己的日子。

校方拒绝所有联名合作,说“保持教育用品的纯粹性”。

这句话轻飘飘的,却比任何营销文案都有力。

它在说:有些东西,本来就不该被卖掉。

时尚圈总爱说“回归本真”,可真有人把本真穿在身上了,他们反而慌了。

因为真正的本真,不是复古风、不是极简主义,是有人愿意用八十六块钱,把日子过得不卑不亢。

它不讨好谁,也不需要谁认可,但它就在那儿,安静、坚固、不容忽视。

当一件校服,能同时承载集体记忆、反消费主义、功能美学,还让全球顶级品牌连夜改设计,它早就不是衣服了。

它是这个时代最沉默也最响亮的宣言:真正的奢侈,不是你穿什么,而是你为什么而穿。