我们来聊聊Berluti这个品牌如何从一个小众鞋匠店逆袭成为奢侈品圈顶流,它的“老钱绳结”(The Tie Knot)又扮演了怎样的角色。

Berluti的故事,本身就是一部关于"精准定位、大胆创新和传奇营销"的商业传奇。它并非依靠传统的奢侈品路线(如悠久历史、皇室认证等),而是另辟蹊径,创造了一个独特的价值体系。

"从鞋匠到奢圈顶流:Berluti的崛起之路"

1. "深厚的制鞋功底:" 故事始于创始人"Jean Paul Gaultier"。虽然他最初是巴黎著名的鞋匠(专门为高级定制时装界制作鞋履),拥有精湛的手工艺和深厚的行业积累。这为Berluti打下了坚实的技术和品质基础。

2. "转型与突破:" 1988年,Gaultier将家族鞋店转型为独立品牌Berluti,并开始大胆创新。他意识到,仅仅做鞋已经不足以在竞争激烈的奢侈品市场立足。他需要创造一个独特的品牌标识和体验。

3. "聚焦“气味”的革命:" Berluti最核心的差异化策略,就是将"香水"引入男装领域,尤其是鞋履。这在当时是颠覆性的:

"“香水鞋履”(Scented Shoes):" Berluti创造性地将独特的、令人难以忘怀的香氛融入

相关内容:

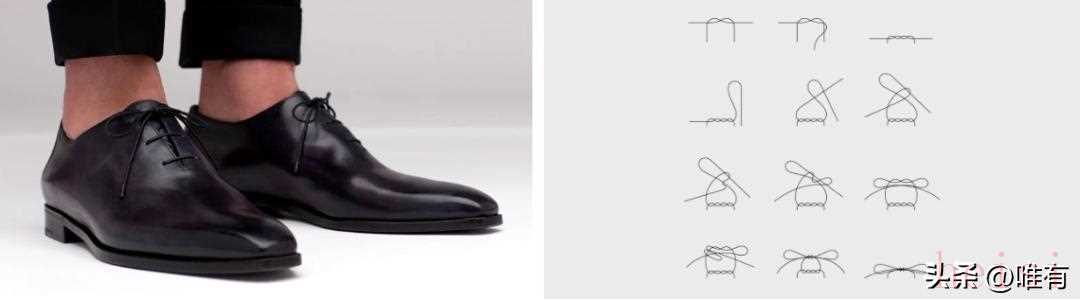

当看到那条小红书笔记时,我先是被网友戏称“郭敬明式报菜名”的描写逗乐,转头就被评论区的热闹惊到了。博主笔下的飞机邻座,哈佛棒球帽配劳力士,日默瓦行李箱搭皮质公文包,这些都成了陪衬,真正让网友集体“封神”的,是他最后系鞋时打出的那个特殊绳结。

有人说“这结一出手,经济舱也藏不住老钱底色”,有人科普“没穿过两万块的鞋,根本打不出这手法”。这个让全网争论上千条的“神秘绳结”,到底是什么来头?在LVMH集团营收大降、连宝缇嘉都在闭店收缩的2025年,它背后的品牌为何能逆势盈利?今天咱们就扒透这顶奢圈的“隐形通行证”。

先给没听过的朋友说个实在的:那个让网友集体“破案”的绳结,是巴黎顶奢品牌的专属系带法。这牌子在鞋舌背面偷偷藏了对小皮绳,得用特定手法系才能把鞋舌固定得纹丝不动,不穿它的人根本不知道这机关,更别说熟练打结了。

就这么个不起眼的细节,成了圈子里的“暗号”。要知道这牌子的皮鞋,现成的就得两三万,定制款更是敢卖到十几万,能下意识打出这结的人,身份自然不言而喻。难怪有网友质疑“老钱怎么坐经济舱”时,立马有人出来解释:“美资高管短途出差都订经济舱,嫌升舱找代理太麻烦”,连航空从业者都补刀:“看着有素质的乘客,帮挂西装是基本操作”。

这场互联网“集体守护老钱”的奇观,本质上是大家认了这个品牌的“身份认证权”。就像韩剧《安娜》里说的,发型能抓、包包能攒,但鞋子是藏不住的底牌——普通人不会花几万块买双娇贵的皮鞋天天穿,更不会为了固定鞋舌特意学种打结手法。这藏在细节里的讲究,正是“老钱”们区别于刻意炫耀的关键。

能靠一个绳结立住身份,这牌子的底气可不是一天练出来的。1895年,意大利鞋匠在巴黎开了家小作坊,别的鞋匠追求样式,他偏钻研发酵染色的手艺——用天然颜料和精油一层一层浸润皮革,最后出来的光泽,就像被岁月养出来的温润质感,这手艺至今都是品牌的独门绝技。

真正让它从“好鞋匠”变成“顶奢符号”的,是一款乐福鞋。上世纪60年代,波普艺术大师经常穿着他家定制鞋出入巴黎的画廊派对,既要撑得起社交场面,又得经得住长时间作画的折腾。品牌第四代传人干脆为他量身定做了一款一脚蹬乐福鞋,细长鞋身配横向装饰带,优雅又耐穿,这双鞋后来就以大师的名字命名,成了传世经典。

这双鞋有多讲究?光制作就过200道工序,量脚就得六七次,连皮革的纹路走向都得顺着脚型来。也正因为这份较真,它圈粉了半个名流圈:温莎公爵离开王室后还坚持跨洋定制,霍启刚穿它出席重要场合,连LVMH的老板都是忠实客户。1993年集团收购它时,老板儿子直言:“这不是大牌子,是我们阵容里的一枚珠宝”。

如今这牌子早就不只是卖鞋了,2011年推出成衣线后,从西装到公文包样样齐全,去年巴黎奥运会,法国代表团穿的午夜蓝西装和特制鞋履,全是它家的手笔。这相当于拿到了“国家级认证”,把品牌和法国的优雅文化绑在了一起。

2025年的奢圈堪称“冰火两重天”:LVMH上半年营收降了4%,净利润跌超22%,不少品牌要么闭店要么打折,但这牌子的CEO却敢说“我们在蓬勃发展,还能盈利”。业内估计它年销售额能到1.5亿欧元,这成绩全靠一套“反套路”玩法。

首先是找准了“不变”的人群。贝恩咨询的数据早说了,高净值客户占了奢侈品市场40%的销售额,而男士高端鞋履是增长最快的品类。这牌子干脆把目标锁死这群人,从不搞爆款、不打价格战,皮鞋常年卖两万起,定制款排期再长也不扩产,巴黎总部一年就做2500双定制鞋,多一双都没有。

这种“刻意稀缺”反而抓牢了客户。对那些顶级富豪来说,买它不是图新鲜,是买个“身份锚点”——就像穿西装要配好表,这双鞋就是精英圈层的“隐形名片”。经济好的时候买,是维持格调;经济差的时候更要买,毕竟越是波动,圈层认同越重要。这种消费心理,让它抗住了经济周期的冲击。

更聪明的是“养客户”的功夫。疫情后搞的“创意循环”服务,给老客户免费做古法染色保养,还开线上课程教怎么护鞋。看似不赚钱的事,实则把“买产品”变成了“入圈子”,客户粘性高得惊人。全球门店不足70家,却能维持高利润率,靠的就是这群愿意长期买单的忠实客群。

不过再风光的牌子,也躲不过时代的拷问。这两年奢圈都在抢年轻人,要么搞跨界联名,要么玩社交媒体营销,但这牌子依旧“老派”:鞋型几十年变化不大,颜色不是深棕就是酒红,社交媒体上几乎没什么热度,年轻人觉得“不够潮”。

更关键的是,“老钱”圈子也在换血。新一代高净值人群不爱“低调藏富”了,更在乎个性化和可持续性,他们可能觉得手工染色虽好,但不如环保材质有态度;经典款虽稳,但不如小众设计师品牌有个性。要是抓不住这批新人,等老客户老去,品牌靠谁撑下去?

有人说它该学别的品牌搞年轻化,也有人觉得“变了就不是它了”。其实这两年品牌也在悄悄试水:推出线上护鞋课程拉近距离,奥运会曝光提升知名度,但始终没丢核心手艺。这就像老中医开方,既要守得住祖传秘方,又得根据新病症调整剂量,难度着实不小。

回到开头那个飞机上的绳结,网友争论的其实不只是“老钱真伪”,更是对一种生活态度的好奇:不张扬、重细节、懂坚持。这恰恰是这个品牌的核心魅力——它卖的从来不是鞋,是经得起时间打磨的质感,是无需炫耀的身份认同。

在这个追流量、拼速度的时代,它像个“逆行者”,靠百年手艺和精准定位在奢圈站稳脚跟。但未来它能不能继续风光?关键要看能不能在“守传统”和“迎新人”之间找到平衡。毕竟老客户会老去,新贵有新玩法,再牛的手艺,也得让年轻人愿意传承才行。

你觉得这种“老派奢品”能留住新一代吗?见过身边有人穿这种“隐形顶奢”吗?欢迎在评论区聊聊你的观察,也别忘了点赞关注,咱们下期接着扒奢圈那些藏在细节里的门道。