您提到的“弯刀裤”听起来像是一种特别设计的裤子,旨在通过其独特的剪裁或形状来达到藏肉显瘦的效果,同时提升穿着者的时尚感。对于中老年人来说,选择合适的服装来展现年轻和活力是很常见的,这种类型的裤子可能正好满足了他们的需求。

如果“弯刀裤”指的是某种特定的品牌或款式,建议直接查看该品牌或款式的详细描述和用户评价,以了解其具体特点和效果。此外,考虑到不同人的体型和审美偏好不同,试穿和实际体验可能比单纯的文字描述更为重要。

在购买任何新服装之前,考虑到舒适度和个人风格也是非常重要的。选择适合自己身形和喜好的服装,不仅能提升自信心,还能更好地展现个人魅力。

相关内容:

把“弯刀裤”三个字输入购物网站,跳出来的第一条大概率写着:3D立体剪裁,一秒藏肉。

别急着滑走,这条看似平平无奇的裤子,今年秋冬悄悄换了芯,成了中老年人的“全能战袍”——保暖、好看、不挑腿型,还能在公园拍照时自动拉长身高。

它到底升级了什么?

又为什么偏偏在这一届50+人群里火成了“刚需”?

答案不复杂:技术面料、新中式审美、社交平台晒单,三股力量同时砸向同一条裤子,想不爆都难。

先说技术。

去年冬天,北京朝阳区一位62岁的刘阿姨在直播间花199元买了一条“会自己发热”的弯刀裤,远红外纤维把膝盖温度恒定在36℃左右,她穿着去玉渊潭跳广场舞,回来在微信群晒图:“今天零下5℃,我里面只加了一条秋裤。

”这条评论被截图转发,同款三天卖断货。

波司登、红豆、雅莹相继跟进,重阳节档期“智能温控”系列销量同比涨45%。

技术翻译成人话就是:裤子自带小暖炉,省掉一层厚毛裤,腿脚不灵便的人少穿一层,就少弯一次腰,风险直接降级。

再说版型。

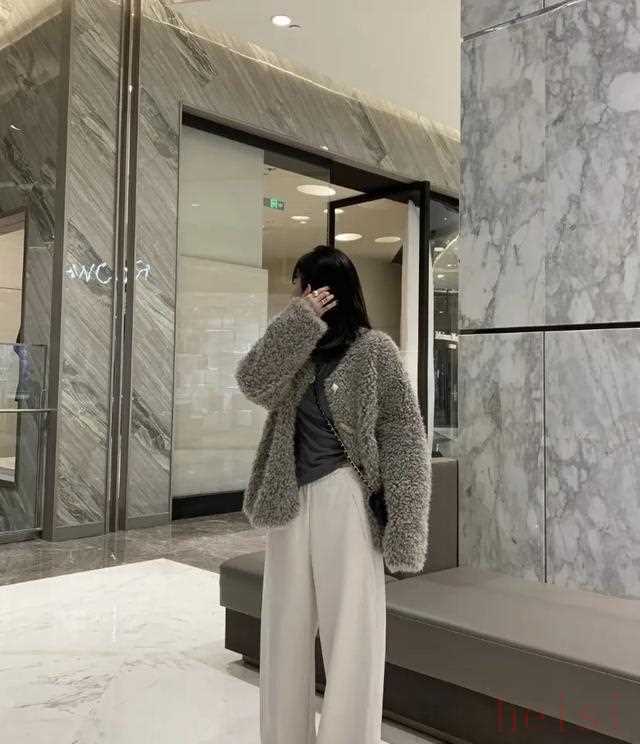

弯刀裤的“弯”不是噱头,而是膝盖处提前留出一个“弓”形余量,相当于给关节盖了个活动房,上下楼梯不勒,蹲下捡手机不绷。

今年升级版在后腰加了3厘米暗扣松紧带,早上下楼倒垃圾拉紧一点,午饭后肚子鼓起来放一格,一条裤子解决“早瘦午胀”的一天。

白色款最怕溅水,新面料做防泼处理,水珠落上去像落在荷叶上,抖两下就掉,阿姨们再也不用在旅游大巴上抱着裤子擦污渍。

颜色也有新玩法。

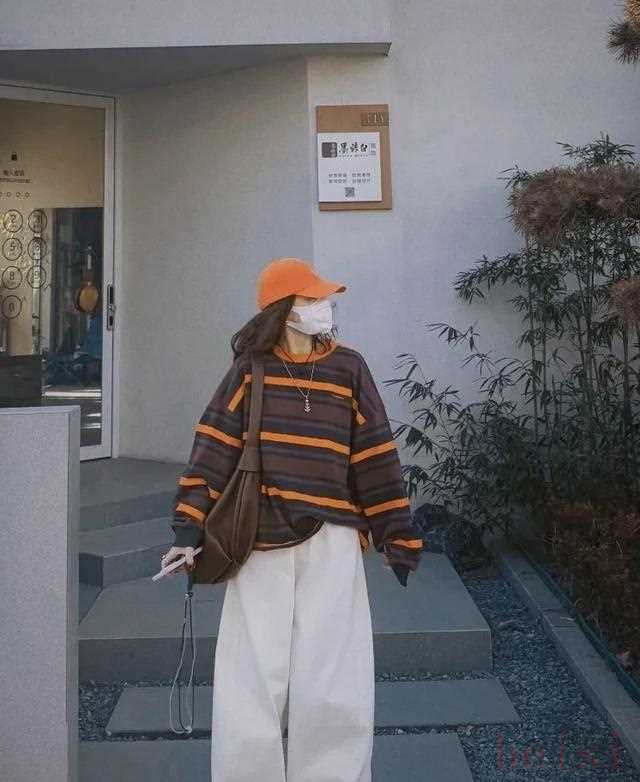

除了万年保险的牛仔蓝、黑、灰、白,今年品牌把“秋香黄”“霁蓝”做成了“显白滤镜”。

中国老年服饰协会抽样1000名50-68岁女性,62%的人愿意尝试新色,理由直白:“黄皮肤穿秋香黄,拍照像开了柔光。

”太平鸟×独立设计师推出的水墨渐变款,把灰白墨痕印在裤脚,走路时若隐若现,美篇App上#我妈穿出了山水画#话题阅读量800万,评论区一水儿“求链接”。

裤子再好,不会搭也白搭。

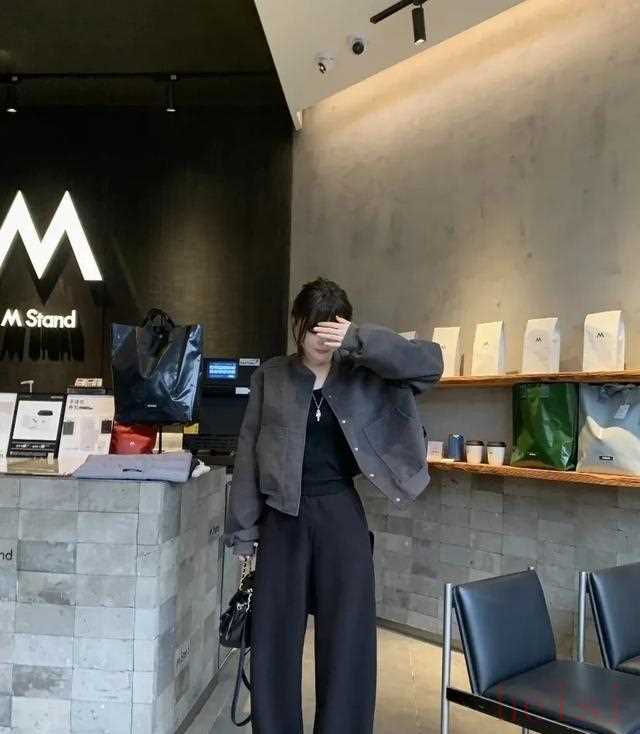

抖音上点赞最高的一套公式只有十个字:弯刀裤+老爹鞋+短羽绒服。

老爹鞋3-5厘米厚底把裤脚自然托起,裤长刚好盖到脚背,视觉腿长直接加7厘米;短羽绒服结束在腰线,上下一对比,腰是腰、腿是腿,比例比年轻时还利落。2亿播放量的视频里,最高赞评论写着:“原来不是我矮,是以前裤子没穿对。

”一句话把技术、审美、情绪价值全点亮。

市场用数字说话。

艾媒咨询刚发布的报告显示,2023年Q3中老年弯刀裤市场规模37.8亿元,同比增68%,预计今后三年年均增速不低于45%。

一句话,它已从“网红”变“基本款”,就像十年前的牛仔裤,你可以不买花里胡哨的,但衣柜里总得有一条。

有人担心:都穿同一条裤子,会不会撞衫?

其实“撞”的不是衫,是需求——大家都要舒服、都要显瘦、都要易打理,那就让技术去卷,审美去分层。

盘扣、水墨、渐变、提花,设计师把新中式拆成无数细节,总有一款能对上你的童年记忆。

穿上它,去跳广场舞是国风姐姐,去孙子的家长会也不掉价,一条裤子把“我是谁”和“我很好看”同时写进镜子。

所以,下次再看到“弯刀裤”三个字,别急着划走。

它不只是裤型,更像一张入场券:让膝盖告别冷风,让大腿告别紧绷,让照片里的自己先一步回到30岁。

技术、审美、社交红利同时到位,这一次,中老年时尚不再跟在年轻人后面跑,而是直接领跑。

毕竟,能把温度、风度、自由度同时缝进一条裤子,谁还愿意回到里三层外三层的旧冬天?