哈哈,这个话题太有共鸣了!谁还没几件“又丑又贵”的衣服压在箱底,偶尔翻出来“忏悔”一下呢?回忆杀开始!

"1. 年少轻狂的“时尚单品” (The "Trendy" Items of Youth)"

"港风/日系风爆棚的T恤/衬衫:" 那个年代非蓝白条纹、非格子、非特定卡通人物印花的T恤不能穿。颜色饱和度超高,设计简单到重复,但价格往往不低。现在看来,简直了!

"夸张图案/字母的卫衣/外套:" 大大的卡通头像、过时的英文Logo、荧光色、破洞、肩章...为了“酷”,当时愿意花大价钱买下。现在想想,当时是怕别人不知道自己是“潮流先锋”吗?

"设计过于“用力”的连衣裙:" 比如某些年头的“透视”元素、亮片/铆钉超多、或者某种特定“杀马特”风格的连衣裙。穿着它,感觉自己走在T台上,其实只是淹没在人潮里。

"不合身/版型奇怪的鞋子:" 为了某个流行的鞋款,硬是买了一个不合脚、走路会嘎吱响、甚至有点“毁脚”的鞋。当时觉得是时尚,现在想想真是“作死”。

"2

相关内容:

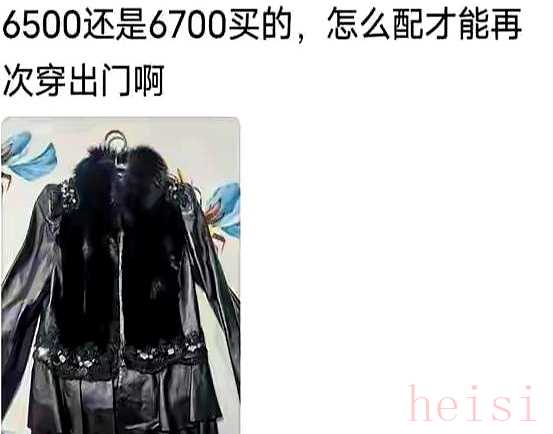

你是不是有那么几件压箱底、穿了很少、价格虚高的衣服,却一直舍不得扔?这些衣服常常占据了衣柜最角落,明明看着不顺眼,却还觉得“留着总归有用”。其实,很多人都陷在这个“又丑又贵”的陷阱里,明知道用不上,却还是冲动买了。

曾经有人买了价值3.2万的香奈儿裤子,看着照片还很光鲜。又有人花掉13万,换来几件衣服,结果穿了两次就再也没碰过。还有那件4500元的大衣,也就穿了两三次,压箱底静静躺了好几年。这个现象根源在哪里?原来,奢侈品在二手市场的折价率高得惊人,甚至超过60%。买得越贵,贬值越快,最后变成压箱底的“鸡肋”。

所谓的奢侈品“包养”了不少人的欲望,也让他们深陷价格虚高的陷阱。这些衣服看似投资了高端品牌,其实买得贵、穿得少,大多成为“摆设”。比如一件香奈儿的裤子,原价三万多,二手市场都变成8500元,折价率竟然高达70%。很明显,冲动购买带来的结果,就是“花的钱比得到的实在少得多”。

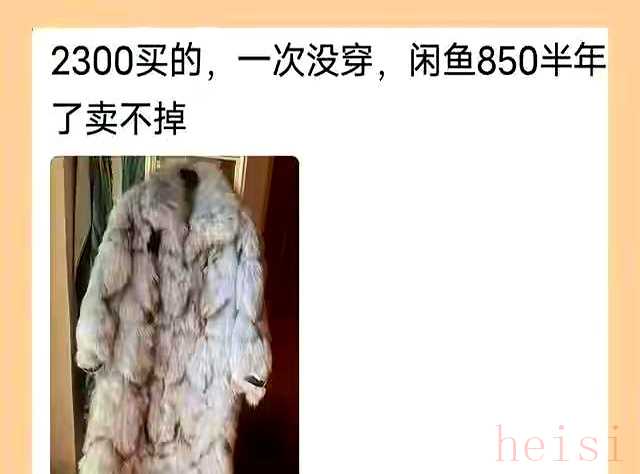

再说那些皮草衣物,比如2500元的貂皮大衣,实际上也没有一些季节性衣物那么实用。随着环保理念的增强和老旧款式的淘汰,二手市场需求正在不断缩水。即使你花了大价钱,最后也只是拿到一个“老掉牙”的装饰品。很多人都明白:皮草看上去亮眼,可环保问题、时尚潮流一变,想卖还得贬得惨不忍睹。

品牌的“老掉牙”也是个问题。十年前、十五年前买的衣服,现在看起来就像“时代的眼泪”。比如一些传统品牌,随着设计滞后,转手变得难上加难。你以为老衣服还能值点钱?不少人甚至面对二手平台的尴尬“无人问津”局面。全靠“留着自己穿”缓解压力,但渐渐也变成了“尴尬的回忆”。

而冲动购买,几乎成了现代快节奏生活的一部分。有人半个月工资就买了一件衣服,可能只穿过两次。婆婆花了两个月工资,送了一堆你根本不喜欢的旧衣服。这样的经历,其实比比皆是,也让更多人开始反思:我们为什么要为了“品牌饰品”付出如此高的代价?为什么买完就觉得“花的钱是浪费”的焦虑日益加深?

根据一份《2023年中国消费者闲置衣物调查报告》,中国家庭平均每年闲置衣物的总价值都突破了2000元。其中,高价但利用率低的衣服占了相当大的一部分。很多人在冲动消费后,几乎不触碰新衣。二手转卖价格一跌再跌,比如有件原价2,300元的衣服,最终卖不到850元,几乎打了半折。

你会想,买了那么多衣服,结果压箱底的反而占了大部分。这其实提醒我们:理性的消费才是真正省钱的秘诀。不要为了追求品牌溢价或者一时的潮流盲目下手。真正值得投资的,是那些永不过时的经典款。比如一件款式简洁、品质优良的基础衣,十年后依然可以搭配出新意。

此外,二手交易也是个不错的渠道,但要接受贬值的现实。比如想要处置那些超出自己不喜欢或者不再合身的高价衣服,开个二手平台卖卖,虽然不一定能收回全部成本,但起码避免了“压箱底”的尴尬。而且,有的衣服即使折价60%、70%以上,也是个清仓的办法。

更有价值的方法是“投资经典”,选择那些不容易过时的设计。比如经典的黑色西装、纯色针织衫、版型简单又不挑身材的衣物。这样,你的衣橱就不会陷入“翻旧账号”的困境,不会变成“永远穿不出新意”的状态。

看到这里,你是不是也暗自反思:那些年我买过的“高价压箱衣”,最后都成了“摆设”或者“快被扔掉的垃圾”了?其实,少买点、理性点,才能真正节省成本,让衣服变得更有价值。毕竟,衣服不是用来压箱底的,而是用来用的。只要懂得怎么挑选、怎么合理流转,我们都能少走弯路,让那些“压箱底”的衣服变成“真心喜欢、值得穿的时尚品”。

所以,别再盲目追求追潮流的高价款。学会投资那些经典款,善用二手平台,才能少花冤枉钱,也能让你的每一件衣服都价值满满。下一次再看到那些压箱底、占空间、却一直不舍得扔的衣服,就问问自己:我是真的喜欢,还是只为了“面子”“攀比”在堆砌虚荣?这个答案,也许会让你更理智地面对你的衣橱。