哈哈,这个话题太有共鸣了!谁没买过几件“又丑又贵”最后只能压箱底的衣服呢?那真是购物记忆里一道独特的风景线。让我们来盘点一下:

"1. "设计师款" vs "买家秀"的巨大反差:"

"特点:" 标价高昂,印着某个知名设计师的名字或Logo,理论上应该是时尚前沿。但实际穿上身,可能因为剪裁奇怪、颜色过于饱和/突兀、设计过于前卫(比如那个著名的“马桶裤”),与主流审美格格不入。

"例子:" 某个以解构主义闻名的品牌,推出的“破坏感”T恤,结果破坏得连衣服的形状都没了;某个标榜“高级感”的礼服,结果面料廉价且容易皱,上身像裹了块抹布。

"2. 被营销冲昏头脑的“爆款”:"

"特点:" 在社交媒体或时尚博主的大力推荐下,加上各种“限量”、“首发”的噱头,价格自然水涨船高。大家一窝蜂地买,以为穿上就是“时髦精”,结果发现这只是昙花一现的潮流,或者根本不适合自己的身形和气质。

"例子:" 某个颜色过于鲜艳(比如荧光绿、亮粉)或款式过于夸张(比如“蛙裤”)的单品

相关内容:

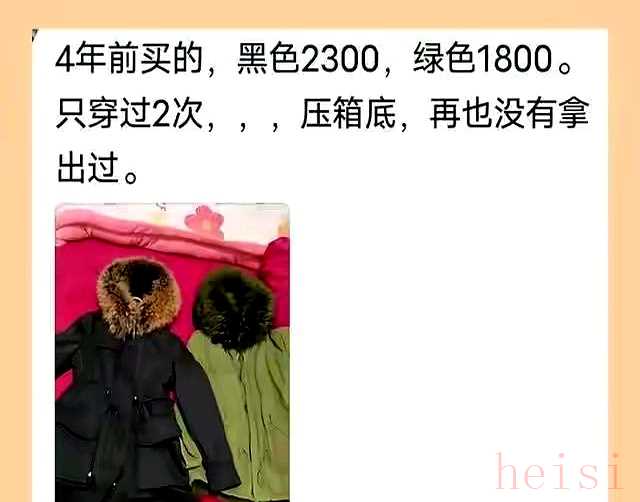

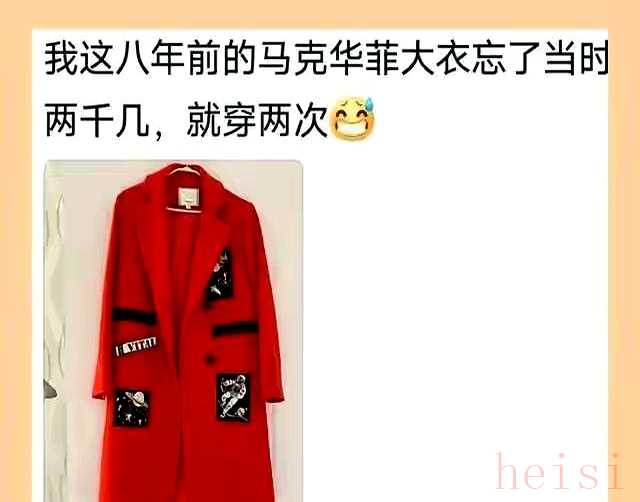

大家好,我是夏雪微盘点那些年我们买过的又丑又土,还只能压箱底的衣服。

这些衣服为什么会变成这样?

你是不是也有过花了大价钱,却发现根本用不上的衣服?

大多数人都对自己曾经的“冲动消费”感到后悔,尤其是那些价格不菲、款式又过时的衣服。

真正让人震惊的是,买这些衣服的心理还隐藏着一些陷阱:品牌溢价、盲目跟风、冲动购物,却忽略了实际穿着的需求和使用价值。

很多人都曾陷入“买得多,用得少”的怪圈。

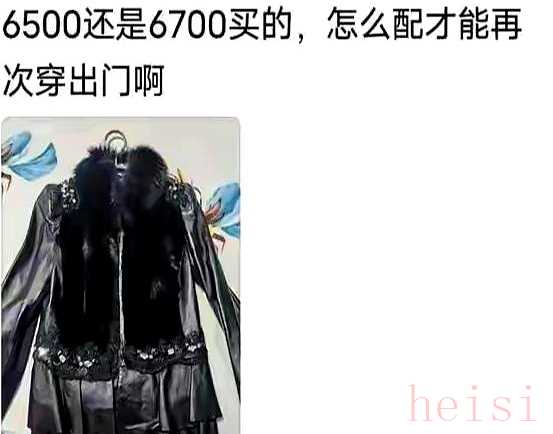

比如某些奢侈品,比如香奈儿的裤子、真皮大衣,买回去也许只穿几次就闲置在衣柜里。

根据调查显示,很多高价服装的实际利用率不足30%。

消费者在购买时受到品牌效应的影响,冲动下单,最终却发现这些衣服大多难以搭配、不能穿出新鲜感。

尤其是一些季节性或设计风格夸张的服饰,更难转手二手。

数据显示,二手市场的折价现象十分普遍,像一些二手高端服饰的价格只能卖到原价的3到5折,即使是几千上万的奢侈品也存在“翻车”风险。

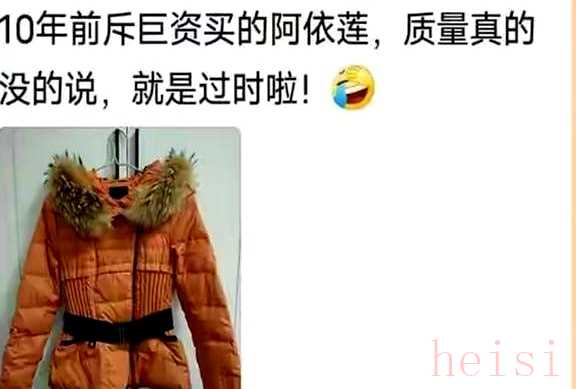

说到这,很多人一定还记得,“阿依莲”等品牌曾以甜美风格著称,但随着潮流变化,很多设计变得过时。

2022年,阿依莲的母公司转型失败,门店大批关闭,还被网友调侃为“过气网红”。

那种便宜又难穿出亮点的衣服,逐渐变成了“拿来压箱底”的尴尬存在。

这也反映出一个深层的问题:衣服潮流多久就要换一次,什么时候买都不知道穿几年是不是就“过时”。

特别是那些价值被夸大的品牌,往往在潮流变换后变得一文不值。

除了款式落后,实用性差也是大问题。

一件贪便宜或者品牌溢价的衣服,没有匹配出日常搭配需求,只会成为家里的“装饰品”。

很多人曾为一件衣服花掉不少钱,却发现它根本不适合日常生活。

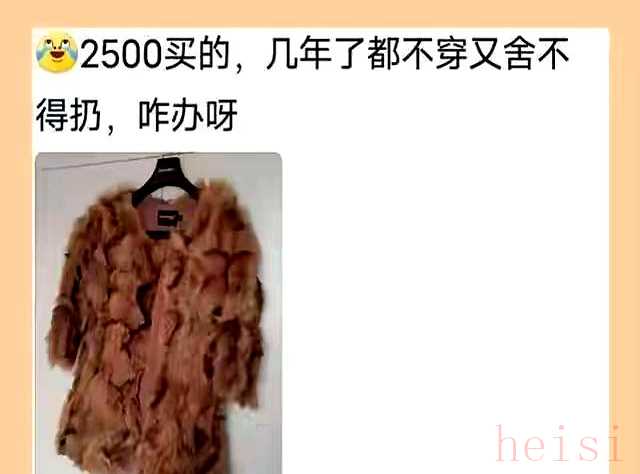

像一些皮草、貂皮大衣,虽然看着奢华,但实际上穿着繁琐,气温变化难以应付。

这样的“投资”最终都成了“压箱底”的遗憾。

这背后隐藏的一个真相是:大部分人买衣服时都受到了品牌或潮流的影响,忽略了自身实际需求。

很多高价服饰本身存在设计时效性过强的问题,一过季就变得不再流行。

再加上折扣、促销等促使冲动购物的因素,很多衣服变成了“空有其表”的资产,最终堆在衣柜角落,成为“富丽堂皇的尘封角落”。

从更深层次来看,这还是一种“消费陷阱”。

品牌溢价带来的虚假价值,让人误以为买贵的衣服就等于买了“高品质”。

但事实上,价格高并不能缔造价值,反而可能让你在潮流迅速变化的今天,陷入“买了也白买”的困境。

更关键的是,这反映出很多消费者对自己的需求理解还不够透彻,盲目追求所谓的“身份象征”,最后吃了难堪的哑巴亏。

可以说,这样的购买行为折射出一个时代的问题:我们追逐所谓的“面子”背后,是对自己实际生活的忽视。

很多衣服的价值,不在价格,而在于能不能穿得舒心、配得顺手。

未来,如果不理性购物,不懂得衡量款式、实用性和个人需求,衣柜里只会堆满“又丑又贵”的遗憾。

从这个角度看,真正的“省钱”就是买对用得上的衣服。

合理的消费不仅能帮你省下钱,还能让你的穿着变得更有品味。

每个人都应该学会理智看待品牌和潮流,不盲从,不冲动。

而且在二手市场上,很多高价衣服经过筛选还能找到合适的归宿,不仅环保,也省下一大笔。

最终,多少次的“买贵了”或“买错了”的经历,提醒每个人:买衣服不要只看表面,要考虑实用和搭配。

不要让那些“只为炫耀”的衣服阻碍了真正的生活品味。

只要用心去选,买对衣服,才是最聪明的投资。

衣柜的“压箱底”,其实就是你还没有找到那个真正适合自己、能穿出自我风格的款式。

相信下一次购物时,你会少一份盲目,多一份理性。