哈哈,这个话题太有共鸣了!谁还没几件“又丑又贵”的衣服压箱底,或者干脆直接捐赠了呢?那些年,我们是不是都曾被销售顾问、或者一时的冲动、或者对“品牌”的盲目崇拜所俘获,买下了那些如今看来啼笑皆非的衣服?

盘点一下,我们买过的那些“又丑又贵”的压箱底宝贝,大概有以下几类:

1. "“设计感”过强的灾难片:"

"亮瞎眼的荧光色/撞色:" 比如荧光绿、亮粉、大块撞色,当时觉得“够潮”,穿出去却感觉自己是行走的调色盘,尤其是在没有合适配饰和场合下。

"奇形怪状的剪裁/廓形:" 那些年追过的“网红”廓形,什么倒三角、X形、超夸张的A字裙,穿上身发现并不适合自己,或者显得比例怪异。

"过于复杂的装饰:" 大量的亮片、水钻、铆钉、流苏,本想增加亮点,结果显得俗气、廉价,甚至容易钩到衣服。

"非人的设计:" 比如超级紧身的“铅笔裤”(结果勒出印子)、巨难穿的“泡泡袖”(活动受限还显胖)、或者设计

相关内容:

买了一堆衣服,几乎都成了放在抽屉里的“压箱底货”。这些衣服,有的高价买入后变成了摆设,有的被设计得怪异难穿,但都逃脱不了“花钱买失望”的命运。这是一个快节奏时代的缩影,也是大部分人无法避免的“败笔”。看似随意的购买背后,藏着操作的套路和消费的陷阱。

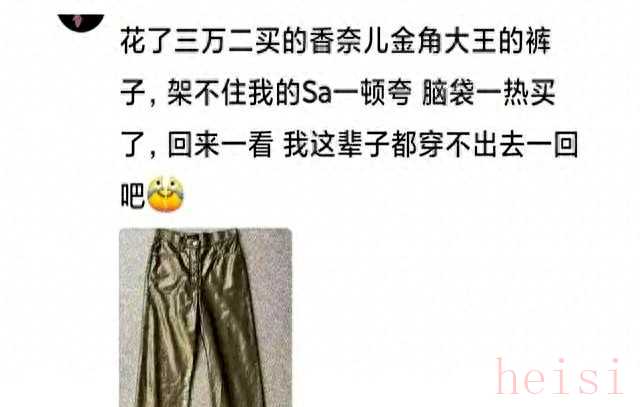

很多人都知道,奢侈品牌的售价不是凭衣料或工艺堆起来的。香奈儿等品牌的2023年财报显示,成衣价格上涨了17%,而二手平台报告,约40%的香奈儿商品因为设计“太夸张”或“尺寸不合”成了“死货”。这意味着,在几万甚至十几万的高价背后,衣服变得难以穿出去,更别提二手市场的赚头,反倒变成了铺张浪费。品牌的“溢价”完全脱离了实际需求,只是在“包装”上做了一套豪华的外壳,内在的实用性早已被忽略。

关于这个问题的核心,藏在消费者心理中。很多人买衣服时抱着“收藏”的心态,不是真的想穿。他们幻想自己会处在不同场合,表现不同气质。结果,用不到五次衣服就失去了兴趣——这是“预期失衡”的折射。研究显示,愿意为了品牌溢价“买单”的人,实际上多半是被“自我认同”绑架,想借省下的钱,彰显自己“有品位”。但实际穿着率却很低,不超过15%。这说明,他们的“投资”根本没带来预期的“价值”,反而是“虚荣心作祟”。

国产品牌的困境也反映出这一点。像波司登这样的羽绒服,从2008年到2015年经历了转型期。价格一度被炒得很高,可设计严重滞后于时代。900元的波司登成了“神器”,到后面变成了“摆设”。谁都知道,2008年是羽绒服行业的疯狂阶段,价格飙升,渠道变得越来越多样。可是,设计没有跟上节奏,导致衣服变得“没趣”。到现在,风格已经变得单一,消费者对国产品牌的兴趣,只剩下“价格实惠”,但要和品牌溢价划清界限就难了。

这个背后,隐藏着品牌试图利用“人性”制造需求。很多品牌试图灌输一个“买得越贵就越有面子”的观念,却没想过,衣服的本质是用来穿的,不是用来炫耀的。设计大多“跟不上时代”,品牌又不愿“走差异化”,反倒一句“限量版”把人套得死死的。消费者买了几件衣服,打着“高端”的幌子,实际穿着就像是“为了冲榜而买的虚荣品”。

二手市场的崛起,倒逼一些品牌调整策略。Vestiaire Collective、红布林等平台看到,部分用户愿意转卖“潮流过时”或者“买来一两次”的衣服,反映出市场的“闲置”氛围。部分奢侈品牌开始试水回购,或推出“经典款”回收计划——像MaxMara这样的品牌,已将“回收”作为常规手段。这虽然给“浪费”带来了一线希望,但也说明,市场的大部分原本需求并非“新衣”而是“实用”。

这场“买的多,穿得少”的游戏,其实没有赢家。如果那些被闲置衣物堆满抽屉的消费者能反思一下,这背后到底隐藏着什么逻辑?品牌究竟在卖什么?他们想要的,是让你不断“追求更好的表象”,还是让你理性看待衣服的价值?毕竟,没有任何东西比“实用性”更能体现衣服的价值。

那么,消费者到底未来要不要坚持“理性消费”?是的,衣服的设计、品质要符合实际需求,不能为了追求所谓“潮流”而牺牲实用性。别让“品牌溢价”把你变成“好看的傻瓜”,也别为了“买得贵”而忘了,自己真正需要的是什么。

在这个物价上涨、品牌套路屡见不鲜的时代,你还能相信“买贵的,就一定值”这句话吗?如果答案是“不能”,那么我们是不是该开始问自己,究竟在“花钱买虚荣”中,丢掉了什么?有没有必要,把钱花在那些真正能带来快乐和实用的东西上,而不是成为“奢华外壳”的奴隶?这些衣服躺在抽屉里,早已没了穿的意义。让人不禁想:我们究竟是在“消费”衣服,还是在“被消费”的过程中迷失了自己?