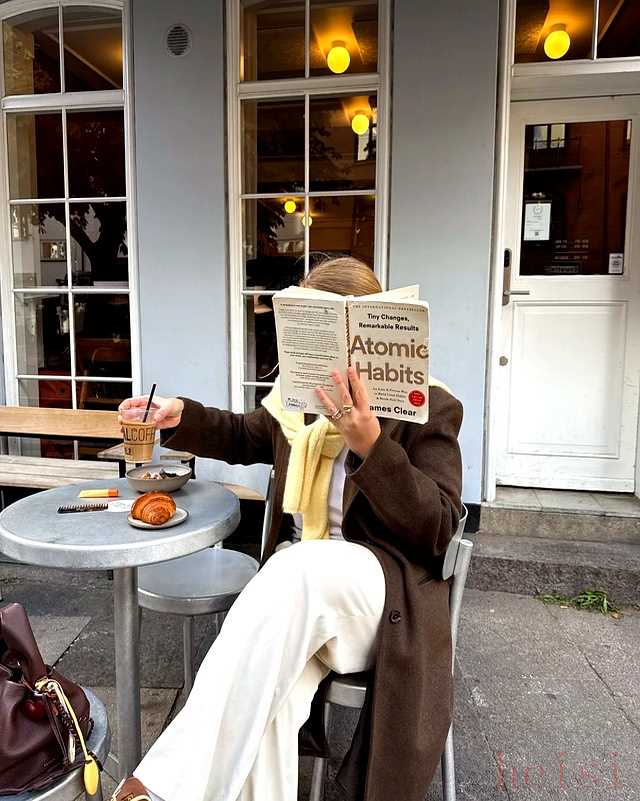

确实,美拉德穿搭最近非常火爆!它不仅自带一种高级感,而且真的有种“谁穿谁好看”的魔力。这种穿搭风格之所以受欢迎,主要有以下几个原因:

1. "色彩魅力":美拉德色(Maillard reaction color)指的是食物(尤其是富含蛋白质和碳水化合物的食物,如面包、肉)在高温下发生化学反应后产生的诱人棕色。这种颜色介于米白、卡其、棕色之间,非常温暖、柔和,且富有层次感。应用到服装上,美拉德色系(米白、燕麦色、卡其、土棕、巧克力色等)能够营造出一种慵懒、舒适又不失精致的高级氛围。

2. "质感高级":美拉德穿搭通常强调面料的质感。丝绒、羊绒、灯芯绒、粗花呢、亚麻等具有垂坠感、肌理感或光泽感的面料,更能凸显美拉德色的魅力,让整体造型看起来更有价值感和品味。

3. "氛围感十足":这种色调自带一种“氛围感”,仿佛自带柔焦滤镜,既有日系穿搭的温柔知性,也有法式穿搭的慵懒随性。它不张扬,但细节处能体现品味,特别适合打造有故事感的、松弛自在的风格。

4. "百搭实穿":美拉德色属于中性色,非常百搭。无论是单独穿一件美拉德

相关内容:

棕色刷屏背后,谁在替你决定今年穿什么?

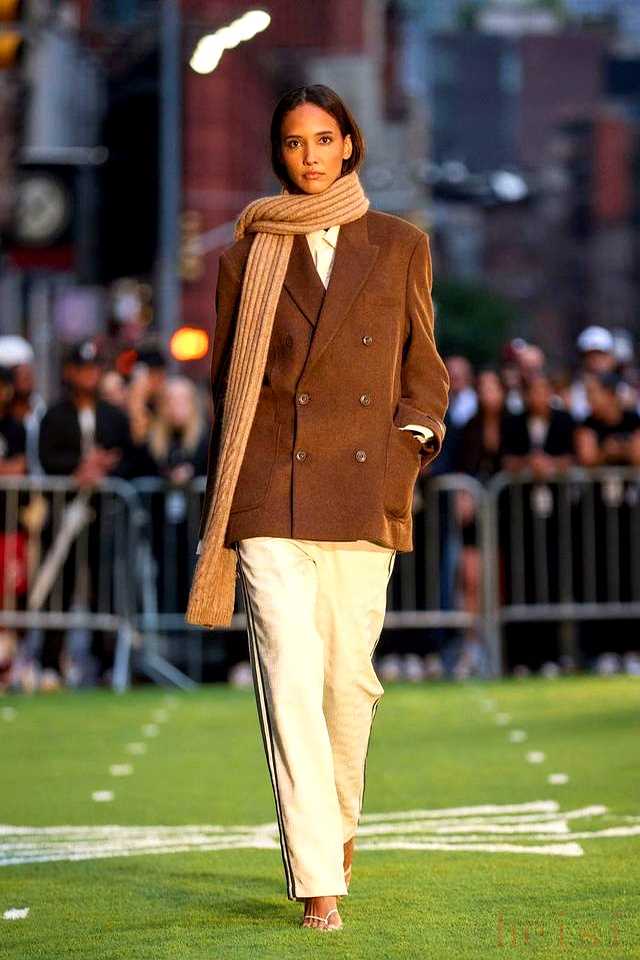

Bottega Veneta把深巧克力皮袍直接摆进橱窗那天,全球电商平台的焦糖色大衣销量同比跳高40%,同一周,Max Mara秀台上的驼色大衣、焦糖高领、深棕长靴被买手当场标注“全订”,Loewe干脆把皮裙和针织披肩缝在一起,让模特像刚出炉的面包一样冒着热气走出来。

这不是巧合,是有人把煎牛排的焦壳颜色写进了订货单,再让手机前的你照单全收。

美拉德反应原本发生在150℃的煎锅,氨基酸和糖碰头,生成褐色聚合物,飘出肉香。

时尚圈把实验室数据搬进衣柜:把温度换成灯光,把聚合物换成染料,把肉香换成“高级感”三个字,你就心甘情愿掏钱。

2023年10月《ELLE》给出数据,棕色系单品销量上涨四成,同一时间,TikTok上#maillardstyle话题播放量破三亿次,视频里全是咖啡、板栗、烤吐司,没人提一句化学式,却人人都在替化学式带货。

品牌为什么集体挑中棕色?

因为棕色最省事。

它不像荧光色挑肤色,也不像纯白容易脏,更不像撞色需要搭配功底。

棕色坐在色谱中间,像老实听话的实习生,谁穿都不会出错,谁穿都能被夸一句“有质感”。

于是Bottega Veneta用金属配件在皮革上打出高光,模拟煎锅刚离火的亮边;Max Mara把三种棕叠成三明治,让层次感看起来像“很会穿”;Loewe把麂皮和针织拼在一起,复制焦脆外壳与柔软内芯的对比。

所有技术动作指向同一句话:不用动脑,就能显得贵。

电商平台马上递上数据:焦糖色大衣搜索量上涨220%,咖啡色手袋加购率翻三倍。

平台不在乎化学,只在乎关键词。

你把“美拉德”三个字敲进搜索框,系统立刻把库存里所有棕色单品推到前排,算法比设计师更懂趋势。

设计师只需要在秀台走一圈,算法就能在72小时内把同款链接塞进你的首页,价格从199到8999应有尽有,保证每个收入段都能买到“高级感”。

你以为你在挑衣服,其实是算法在挑你。

冷白皮被建议选深咖、摩卡、燕麦咖,黄皮被提醒远离土黄,鞋包最好同色,通勤才不会乱。

每一条贴心提示背后,都是退货率报表。

平台发现棕色系退货率比彩色低18%,于是把“显白”“不挑人”写进标题,再配一张街拍,你就信了。

街拍里那位拎着棕色托特、踩着棕色乐福的女士,可能刚在摄影棚里换了三套造型,拍完照就把衣服寄回品牌,她却成为你跟风的理由。

Pantone提前一年公布2024秋冬关键色“深橡木棕”,WGSN同步预警“烘焙深色”将取代浅棕,意思是今年的棕色要再烤焦一点。

品牌收到消息,立刻把染料配方调深0.5度,加2%灰,让颜色看起来更“生态”,再贴上“可持续皮革”标签,溢价空间直接拉高三成。

消费者看不到配方表,只能看到“环保”“限量”,于是心甘情愿多付一千块,买一块被重新定义的塑料皮。

整个链条里,没有人问你要不要穿棕色,他们只让你相信棕色就是今年的答案。

从煎锅到秀台,从算法到快递袋,每一步都被算得明明白白。

你打开衣柜,发现去年买的燕麦色毛衣还没拆吊牌,今年又被焦糖色大衣占据视线,才意识到“高级感”其实是库存清理的代名词。

品牌、平台、算法、媒体,四方合力,把实验室里的化学反应写成流量,再把流量折现成你的信用卡账单。

所以,当下一波颜色被写进Pantone报告,你是继续跟着买,还是先把衣柜里那件只穿一次的棕色大衣拿出来晒晒?