韩潮牌MM(Miss M)突然撤店,这确实是时尚界和消费者关注的事件。这背后可能是多种因素在作用,无论是战略收缩还是昙花一现,都有其可能性。我们可以从几个角度来分析:

"支持“战略收缩”的观点:"

1. "市场环境变化:" 近年来,全球时尚零售环境面临挑战,包括宏观经济下行、消费者信心受挫、线上竞争加剧等。实体店运营成本高昂,MM可能根据整体市场判断,进行资源优化,将重心放在更有利可图的市场或渠道上。

2. "品牌战略调整:" MM可能正在调整自身的品牌战略。例如,品牌可能希望专注于特定产品线、目标客群或更高端的市场定位,而现有的门店布局可能与其新的战略方向不完全匹配。撤店可能是为了为未来的新布局或转型腾出空间和资源。

3. "运营效率考量:" 即使门店经营尚可,但若与品牌整体目标(如利润率、品牌形象提升)相比存在差距,或者运营效率有待提高,撤店也可能是一种理性的选择,以集中资源提升核心门店的表现。

4. "母公司/集团战略:" 如果MM隶属于某个更大的集团,集团的全球战略调整、资本运作(如剥离非核心业务)等都可能导致MM的撤店。

5. "探索新渠道/模式:" 品牌可能决定加大对线上渠道、直播

相关内容:

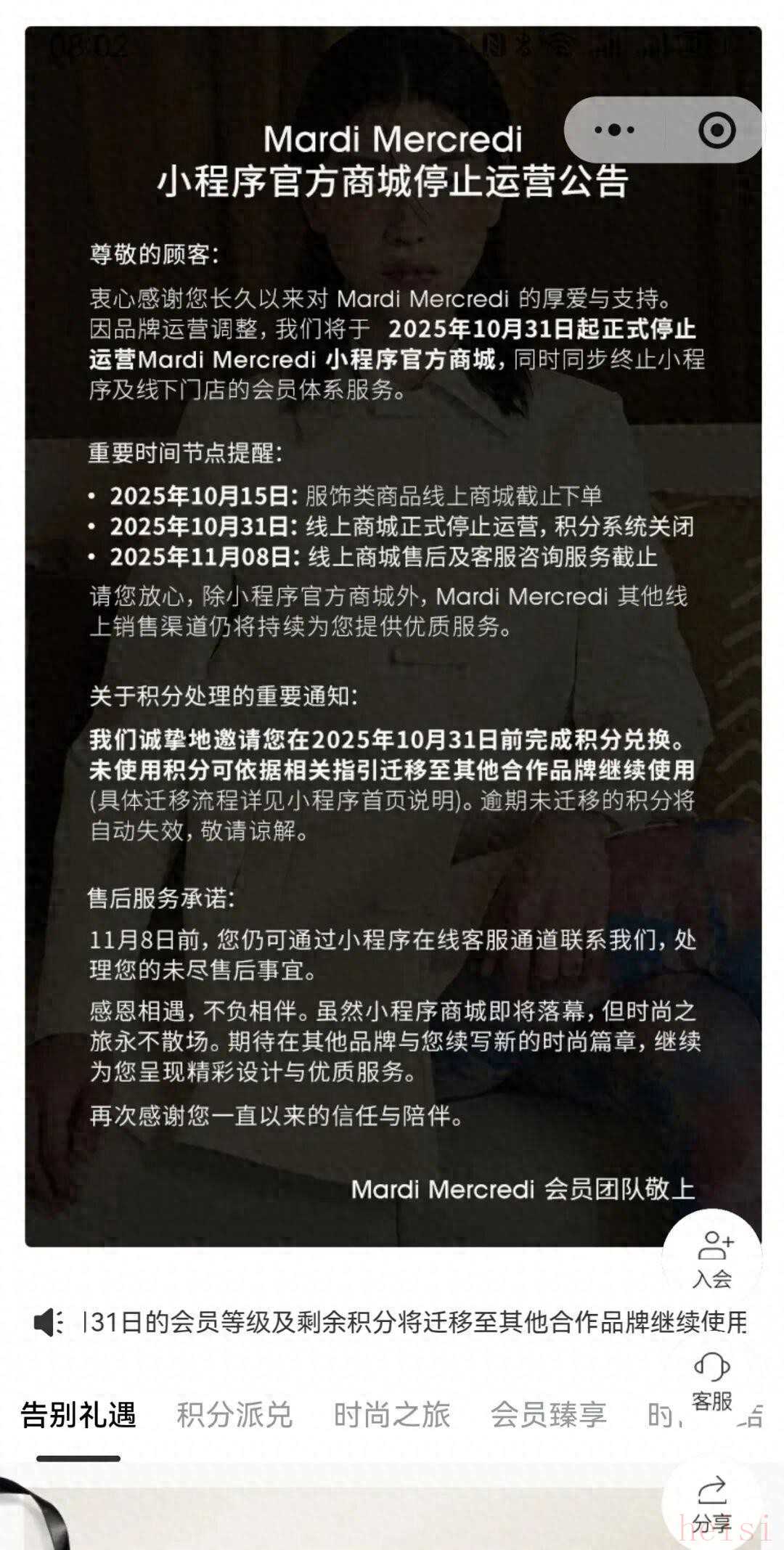

说起Mardi Mercredi(MM),它的离开,多少有些让人措手不及。一个年头不到三年的品牌,曾经在中国的二十几个城市开了差不多三十家门店,突然宣布全部撤出。网上一阵唏嘘,有说“潮牌易逝”,也有说“市场残酷”。但其实,MM的故事,远比表面看到的要复杂些。

先扯点品牌名字的趣味。Mardi Mercredi,法语里是“周二和周三”,品牌创始人Park Hwa-mok和他妻子想通过这个名字传递一种“不拘束、轻松愉快”的穿衣哲学。可惜,这个“日常”美好的理念,没能撑过市场这几年的狂风骤雨。

你会问,为什么一个看起来还挺受欢迎的韩潮牌,突然就卷铺盖走人了?官方说是“战略调整”,但真相显然没那么简单。

这就得聊聊它背后的大老板——曼多亚集团(Mandoa)。这家公司不是普通的服装企业,而是韩国时尚圈里擅长孵化小众设计师品牌的多品牌管理集团。他们有一套“快速试错、快速迭代”的商业模式,换句话说,某个品牌跑不动了,资源马上转投下一个潜力品牌,比如Raive和R&R。撤店,某种程度上,算是一场“战略收缩”,不是无脑失败,而是“下一盘大棋”的布局。

但这也暴露了一个现实——潮牌的生命周期,尤其是那些靠KOL和社交媒体起家的网红潮牌,真是短得让人心慌。

其实,MM不是唯一一个面对这种困境的。看看曾经在中国大火的韩国美妆3CE,母公司Stylenanda后来都被欧莱雅买下了。3CE靠代购和网红打开市场,但面对中国市场极速更新的用户口味和难缠的知识产权问题,最终只能选择被收购。

再比如英国的LUSH,这家反对动物实验的品牌,在中国市场也是磕磕绊绊。法规和文化差异让它没办法大规模落地,退出或者转向跨境电商成了无奈的选择。很明显,外资品牌在中国,面临的挑战远不止一两个。

再回头说说MM。它线下曾经开店速度极快,25个城市28家店,真的是“想得美”。但过快的扩张反而加重了供应链和运营的压力。疫情之后,全球DTC品牌(网红直面消费者品牌)都在经历类似的阵痛。Warby Parker、Glossier这些美国品牌都遇到了线下扩张难题。

除此之外,还有更现实的本土竞争压力。中国市场的本土品牌反应神速,供应链灵活,社交媒体运作得更顺溜,能快速推出和国际潮牌极为相似的“平替”产品。你看像安踏、李宁这些成功的本土品牌,都是靠深耕本土资源和IP合作,构建起了一道道护城河。某个小众设计师的“小雏菊”图案,被“照搬”得一清二楚,这种无形的品牌稀释,才是MM真正的致命伤。

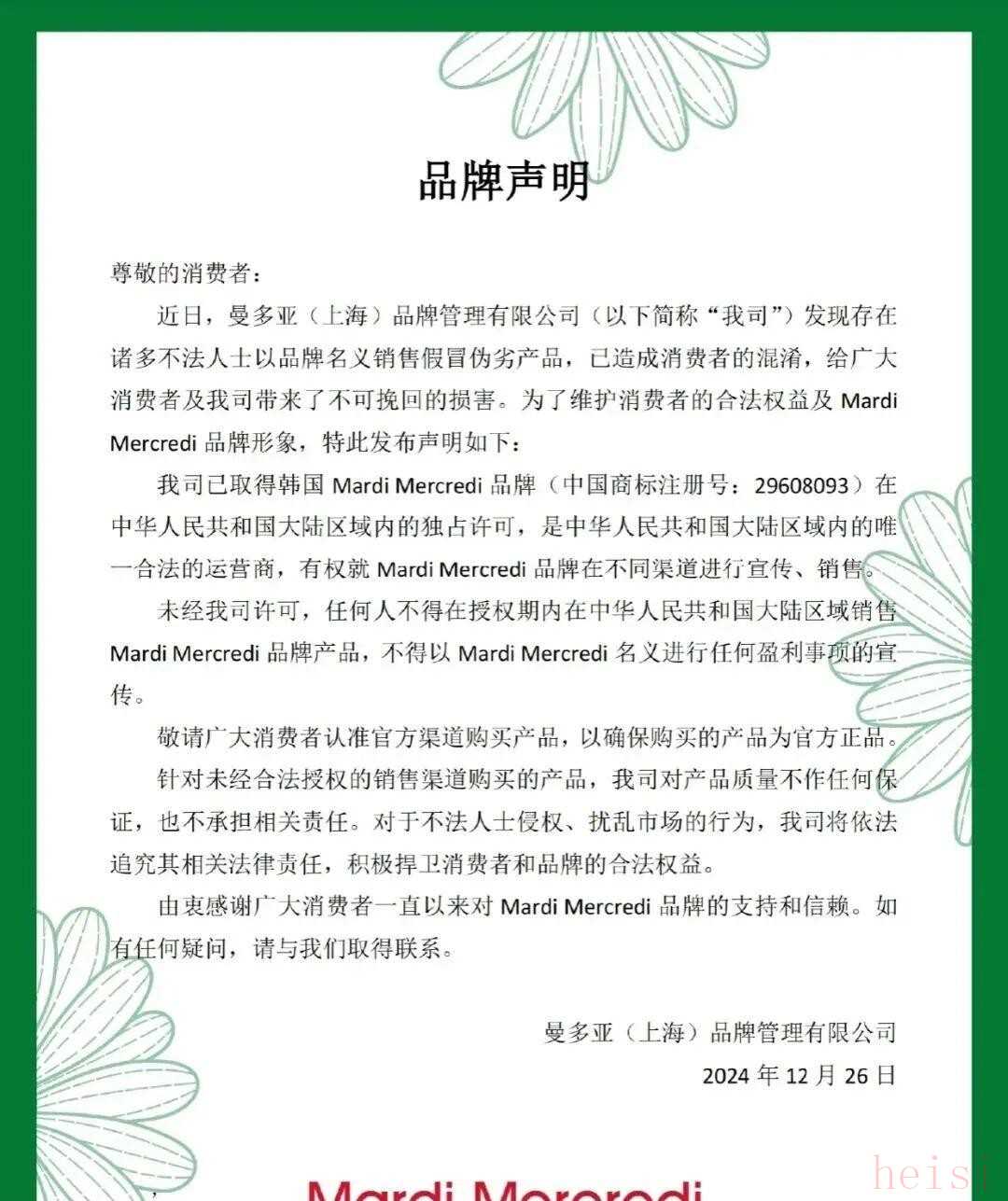

至于“盗版”问题,官方数据和政策也没有放松。中国知识产权局2024年多次强调,要加大打击山寨和恶意商标抢注,但同时也呼吁海外品牌要学会防御性注册,全面布局自己的品牌保护。MM显然在早期对中国市场的复杂IP环境估计不足,导致后续吃了不少苦头。

整个行业的声音,倒是挺一致的。时尚商业评论的资深分析师说得挺透:“新消费品牌正经历从流量红利到运营红利的残酷考验。社交媒体免费流量没了,品牌只能靠产品本身、供应链和IP独特性来撑场面。依赖单一爆款的,撑不过三年。”这句话,恰巧解释了MM这两年半的起落。

其实,撤店未必是终点。对曼多亚来说,撤走MM的资源,马上就是押宝下一波潜力股。潮牌市场,没有永远的常青树,只有不断换血的快节奏。

所以,看到MM的消失,不妨换种角度想。它是资本驱动下的商业玩法,是网红时代“爆款快餐”的缩影,是品牌成长和市场残酷博弈的真实写照。

也有人说,潮牌不该只有“速生速死”,但这就是现实,没有谁能永远站在风口浪尖。

你会不会觉得,这个“周二和周三”般轻松的品牌,最后没能守住“日常”的姿态,多少有点讽刺?流行的世界里,连日常也变得不那么简单了。