我们来“再谈”一下35mm超旗舰SLR(单反相机)。这是一个经典且持续受到关注的话题,因为它融合了胶片时代的经典视角与现代数字技术的顶尖性能。

“超旗舰”通常意味着:

1. "顶级传感器技术":采用全画幅(Full-Frame)传感器,并且是当前技术节点最先进、尺寸最大、像素最高或性能最优的型号。例如,拥有高像素(如6000万以上)、出色的动态范围、优异的低光性能和色彩科学。

2. "卓越的对焦系统":配备先进的相位检测和/或反差检测对焦模块,拥有极高的对焦精度、速度和覆盖范围,尤其是在弱光环境下。通常拥有大量相位对焦点覆盖画面中央及大部分区域。

3. "强大的自动对焦性能":支持眼部识别对焦(人眼、动物眼)、追踪对焦、实时追踪等多种先进功能,能稳定追踪快速移动的 subjects。

4. "优秀的光学素质":通常搭配或可选配高质量、大光圈(如f/1.2, f/1.4, f/1.8)的镜头,以满足创作需求。机身本身也可能包含高质量的光学取景器。

5. "专业的操控与做工":拥有符合人体工程学的机身设计、丰富的物理按键和旋钮、耐用的材质和制造工艺,提供专业的拍摄体验。

相关内容:

前文写的太潦草,太多东西被遗漏,太多考据不严谨,因此打算重写一篇,好好谈谈我心中的超旗舰及35mm单反,注意,本文本质矫情,属于消费主义癌症晚期患者的自我陶醉(这么说是为了避免财力雄厚的各位哄抬物价,你信吗)

1. Zeiss Ikon Contarex “Bullseye / 牛眼” (1958)- 雕塑般的35mm单反

首发于1958年的 Photokina展,1960 年初(有的资料写 1959,但大多数收藏文献按 1960 记)开始正式销售

第一代Contarex(即牛眼Bullseye)一直生产至 1966 年,后续被并不super的 Super/Professional 衍生型接替,牛眼的产量普遍说法在 25,000–30,000 台之间(根据民间和 Zeiss Historica资料)

含Planar 50/2镜头的套机在西德本土的发售价为1450西德马克(信源:JP Camera Hunter),按布雷顿森林体系下的固定汇率折美元345.6美元,计算通胀后大约相当于2025年的3780美元;套机在北美的发售(1961年)价格则高达499美元(信源:Wikipedia),计算通胀后相当于当下的约5465美元

作为对比,发布于1959年的同期尼康旗舰大F含50/2镜头套机在北美的发售价为350美元左右,牛眼的价格是其约1.5倍

超旗舰的价格之下是超旗舰的性能、工艺和设计哲学。牛眼毫无疑问是相机历史上最具雕塑感的机型之一(私以为配得上雕塑感三个字的机型几乎只限于蔡司牛眼、徕卡M3、福伦达Prominent、尼康大F、Rolleiflex 2.8F、Alpa 9d/10d/11e,徕卡R8/9,和少数一时间想不起来的机型)。牛眼的金属加工工艺几乎是独一份的,相比福伦达引以为傲的镀铬,蔡司巅峰时期的电镀是另一种顶级(你能看到脱镀的Prominent、vitessa,却几乎看不到表面受侵蚀的contarex、icarex),同时机身和镜头的大量部件明显加工自整块金属切削,其成本和美感与冲压钣金件显然不在同一层次。牛眼的零件加工和装配工艺普遍被认为是“钟表级”,同期只有Alpa能在做工上望其项背

技术上,牛眼是最早一批实现机内联动(快门、光圈)测光表、并实现在取景器哪内呈现曝光参数的胶片面快门相机;同时,又是极少数拥有可更换后背的35mm相机(该技术几乎只被Zeiss和Rollei采用),后背能与机身耦合联动计数更是让人赞叹机械设计之精妙(不过据说后背豆腐刀在使用分装电影卷等片基太厚的胶卷时有卡刀的问题)

牛眼拥有一套真正顶级的镜头群, 21/4.5、25/2.8、35/4、50/2 Planar、85/2、135/2.8、250/4,焦段从21mm超广覆盖到250mm远摄,且无一不是光学素质和加工工艺上的巨人,在此不多做赘述

在当下看来,牛眼唯一的缺点就只有高昂的维护成本,你可以想像每一次简单维护都需要CLA级别的拆解有多费劲;另外,尽管牛眼的测光在同期技术领先,但毕竟是硒光电池测光,难免衰减是其一(不难解决),精度和易用性方面和现代TTL测光相比始终略逊一筹

Leicaflex(1964)- 生不逢时

1964 年发布的 **Leicaflex** 是徕卡(Leitz Wetzlar)公司正式进入单反市场的第一台作品。可以想见,这台机器肩负着沉重的历史使命——在日本 SLR 崛起、旁轴衰退的背景下,Leitz 需要证明自己依然能定义“35 mm 精密相机”的标准。

Leicaflex 的整个研发周期长达数年,内部项目代号“109”,目标是创造一台“具有 M 系品质的 SLR”。然而当它终于在 1964 年正式亮相时,世界已经进入 TTL 测光时代:Topcon RE Super(1963)和 Nikon F Photomic(1962–64)都已具备机内测光能力,而 Leicaflex 仍然依赖外置 CdS 测光表。换句话说——它生来就落后半步。

根据 Leitz 1964 年官方价目表(及同期《Fotomagazin》广告),Leicaflex 机身价格 **1 200 西德马克 (DM)**,Summicron-R 50 mm f/2 套机约 **1 350 – 1 400 DM**。这与同期 Zeiss Contarex 的定价几乎持平,完全符合“超旗舰”定位。

在布雷顿森林体系下 1 USD ≈ 4 DM,折合约 350 美元(1964),按 2025 年购买力约 3 100–3 600 美元。注意这是德国本土价格,在北美市场它仍比当时所有日系 SLR 贵 10–20 %,价格足以宣示 Leitz 对“精密仪器”的坚持。

Leicaflex 的设计代表了 Leitz 从 M 系的古典对称,转向更为现代的工业理性。

虽然仍由 Willi Stein 负责总体造型,但 Leitz 的设计语言已从 M3 的“黄金分割与视觉平衡”过渡到一种更接近 Bauhaus 与人机工程融合的形式主义风格。机身整体呈“面包形”圆角立体,握持更顺手,快门键和卷片杆布局更符合人手自然姿势;这在当时被视为工业设计的进步,却也招致保守用户的反感——他们认为这种“现代化外形”背离了 M 系那种克制、对称的德式优雅。 这种“实用至上但略显臃肿”的设计路线,从 Leicaflex 一路延续到 R9,历经 40 年,争议始终未能消解。

Leicalex整台机身以实心黄铜铣削而成,表面镀铬质量达到了 M3 同级别;所有齿轮与连杆皆由技师手工打磨装配,零件公差据称被控制在 ±3 μm。Leitz 当时甚至宣称“这是一台可用一生的单反相机”,就制造工艺和装配水准来说,同期的德国顶级相机仍然香蕉日产机型具备一定优势。

技术层面,首代 Leicaflex 就已经配备 **最高 1/2000 s 机械布帘快门** —— 这是 1964 年世界上最快的焦平面机械快门之一。 日本相机直到 1971 年的 Nikon F2 才普遍使用同等级快门。 卷片机构采用双滚轮导向,胶片平面精度极高;虽然测光仍为外置 CdS 表,但其反应速度和稳定度已优于多数同期手持表,精度可达 ±1/3 EV。 取景器亮度高、Leitz 专门为 SLR 开发了新的磨砂屏工艺,使其在 f/2 镜头下仍能保持均匀亮度——这在当时相当罕见。

然而,Leicaflex 的市场命运注定悲剧。 在 Nikon F 已成新闻摄影标准、TTL 测光被视为必要配置的时代,它昂贵、沉重、功能落后。四年仅售出约 **37 500 台**, Leitz 内部报告(Erwin Puts 档案引述)指出,公司严重低估了 SLR 电子化的速度,也高估了市场对机械精密的溢价。

尽管如此,Leicaflex的历史意义仍不容置疑,这不仅在于它是徕卡第一次迈入单反领域,更在于它以一种近乎执念的方式,**为后来整个 R 系奠定了语言与系统的基础**。

Leicaflex 开启的 **R 卡口镜头群**,在接下来的四十年间成为徕卡单反的灵魂—— 它延续了 Leitz 的光学哲学:**中等光圈、极高对比度、全开可用、无妥协机械结构**。 这些镜头在 20 世纪后半叶被公认为德系光学的黄金标准之一。

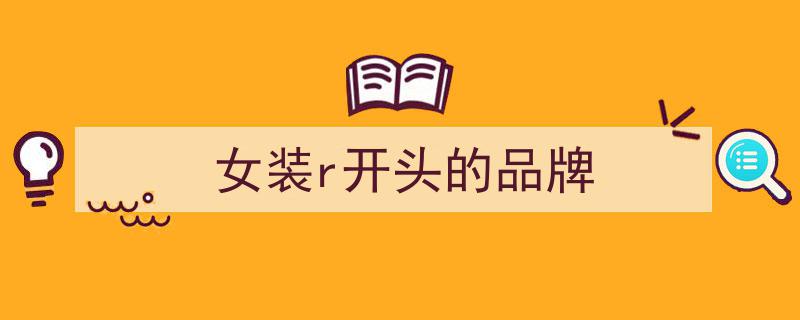

Alpa 9d (1964 )——徕卡 M 设计哲学唯一的单反继承者

如果说 Leicaflex 是徕卡自己在 1960 年代的 SLR 尝试,同样发布于1964年的 **Alpa 9d** 则是另一种“徕卡式单反”—— 它不是 Leitz 出品,却几乎完美地延续了 M 系那种 **以手工精度与人机感受为核心的机械信仰**。

Alpa 的诞生地是瑞士汝拉山脉的 Ballaigues,一个生产制表机芯与精密仪器的小镇。制造者是 **Pignons S.A.**,一家原本为钟表工业提供精密齿轮与测量组件的厂商。 如果 Leicaflex 被认为具备“钟表级工艺”, 那么产自瑞士 Pignons 的 **Alpa 9d**,则是“钟表级工艺的标准本身”。

这并非修辞。每一台 Alpa 都由少数技师在手工工坊完成——每个快门、齿轮组、对焦屏、取景棱镜都由人手调校、单机匹配,容差控制水平与瑞士高端计时器无异。 当时全公司年产量不过数千台:Alpa 9d 总产量约 4,300 台,约 600 余台黑漆版,在机械相机史上,这几乎等于“半手工制表级”的生产规模。

Alpa 9d 是少数在造型与操作感上真正延续 **Leica M** 精神的单反。 与大多数为功能而妥协的 SLR 不同,它保留了 M 系的几何比例与视觉平衡: 机身高度低、线条克制、顶部视窗与快门键布局对称,卷片杆、测光拨盘、快门释放的相对关系几乎照搬 M3 的黄金比例。 即便加入了反光镜结构,它依然保持一种“旁轴般的沉静”。

它不追求炫耀性的机械存在感,而是散发着一种”机械静谧“,你应该去搜索这台相机各个角度的图片,能忍住不波奇的都应该去男科挂号。

但这种信仰的代价是高昂的: 高达 $520(1966)的售价甚至比徕卡还要贵, 系统配件稀少,维护极度困难。

Alpa 9d 的镜头群是它的第二个传奇。 它没有自己的镜头厂,而是与当时世界光学工业的巅峰合作:Kern Aarau(瑞士),Angénieux(法国),Schneider-Kreuznach(德国),Kinoptik(法国)——ACDK中安琴和坚无敌两家顶级电影镜头厂为一台民用机身提供镜头,历史上恐怕无出其右。这意味着 Alpa 9d 的镜头体系几乎直接嫁接了电影工业的最高水准

Macro-Switar 50 mm f/1.8,Angénieux 28 mm f/3.5 Retrofocus,Schneider 90 mm f/2 Tele-Xenar,Kinoptik 100 mm f/2 Apo*,每一支都兼具影像锐度与艺术气质。其中坚无敌的100/2 APO更是被冠以”科研级光学“的美誉,现如今再eBay的流通价格仍高达4000欧元以上! Kern 出品的 Macro-Switar 50 mm f/1.8,被誉为当时最锐利的标准镜头之一,具备 1:1 微距对焦能力,其机械结构几乎是实验室仪器级别。

Leicaflex SL2 ——遗憾无法弥补

1974年,Leicaflex SL2作为leicaflex的第三代也是最后一代发布,相比初代测光灵敏度提高4倍的TTL测光表,纯机械1/2000s快门,重新设计的五棱镜让大后组16/19mm超广角镜头成为可能,徕卡终于在机械单反这条线上做到了能做的一切

但它出现得太晚,太贵,市场已经不再能给它证明自己的机会

SL2在1975年的官方售价高达1600美元(约等于2025年的9700美元),而同期已经完成市场统治的尼康终极旗舰F2ph的套机价格仅为830美元(我认为F2是尼康真正建立王朝的机型),F2ph本身已经是机皇中的机皇,是公认的最专业的新闻/体育摄影器材,市场地位大致相当于数码的单反黄金时代刚发布佳能1dx2,而一台SL2,能买两台这样的超级旗舰

真正注定SL2注定短命的因素并非是高昂的售价,而是失败的成本控制。两年就卖出近3w台的成绩实际上并不差,但“每卖一台都在亏钱”的失败成本控制,让sl2作为最后的纯血纯机械机皇获得了leica史上最短的生命周期--74年发布76年停产--德意志纯血顶级SLR的故事也就此中断,作为名义继承者的R系列正式步入与美能达合作(并且只能使用美能达准旗舰设计,也不在德国本土工厂生产)的半殖民地半封建时期,直到leica R8发布才真正意义上得到续弦

Rollei SL2000F / SL3003 (1981/1984)——装进 35 mm 机身的哈苏

1981 年,**Rollei SL2000F** 发布。这是一台在理念上完全不同于任何一台35 mm单反的相机—— 它的诞生,不仅是德国工程师最后一次对“系统化相机”概念的终极尝试,更是一场**将中画幅理念塞进35 mm机身**的豪赌。

Rollei 在1970年代末的相机世界,已经远离黄金时代:公司几度破产重组,海德堡工厂关闭,Braunschweig 的老技师们被迫把工业遗产压进一具金属外壳中。

于是他们决定造一台“没人敢造的35 mm SLR”—— 它要有 **可换后背**、**双取景系统**、**模块化结构**, 它要让你在35 mm相机上体验到Hasselblad的仪式感。

那么,代价是什么呢?1981 年的机身在德国本土定价为 3 500 DM,配 Planar 50 mm f/1.8 套机则需要 4 200 DM。按照当年汇率 1 USD ≈ 2.5 DM 折合约 1 400 美元;而作为对照,同期 Nikon F3 记者机整套含过片马达也才 1 100 美元,Canon New F-1 仅 700 美元。也就是说,这台德系机器的价格几乎等于一台新闻旗舰加半套镜头系统。

Rollei SL2000F 几乎不属于传统 35 mm 范畴。 它是 35 mm 相机史上唯一一台“真正意义上”可换胶卷后背的单反——不仅后背可以整体拆换,而且能与机身自动联动计数,结构与 Contarex 的理念一脉相承。更惊人的是,它的后背更换速度几乎与 Hasselblad A12 系列相仿,可以在几秒内完成换卷,整个操作逻辑完全沿用了中画幅工作流。

同时,它还是唯一一台拥有“双 TTL 取景系统”的 35 mm 单反。摄影师可以在不更换取景器的情况下,即时切换眼平与腰平取景——通过上下两套独立光路实现。上方是完整的腰平取景器,带可翻折的放大镜,下方则是高眼点五棱镜取景。即便在中画幅世界里,也没有哪一台机器能在同一机身上同时实现这两种取景方式。

由路来、蔡司、施耐德联合构成的QBM镜头群自然不必多说,如果QBM卡口拥有一个可靠的顶级机身,一定不至于沦落到现在的价格。

然而,Rollei SL2000F 过度激进的电子系统却成为它的致命弱点。控制逻辑与供电线路过于复杂,早期批次可靠性极差——在低温、湿度或电池电压不稳时极易死机或失灵

复杂的电子系统加上本就不多的产量让该机型的维护称为真正意义上的噩梦,你会发现eBay上一半的刊登是坏的或者As-Is,而且你也找不到地方修。唯一值得宽慰的是我们现在有了JLC,或许有一天小批量复刻电路变得简单且不再昂贵,这台工程学的终极梦想将焕发新生。

Rollei 在 1984 年推出改良版 SL3003,快门速度提升至 1/2000 s,体积略减,电控系统也更稳定,但成本依旧居高不下。随着高端机械相机市场的萎缩,这条路线再无延续。

CONTAX RTS III (1990) - 德日光学工业巅峰最后的共鸣(抛开CONTAX 645不谈)

1990 年,Contax RTS III 发布。那是一个既辉煌又尴尬的年份:

日本相机工业正站在巅峰,电子化、自动对焦与多模式曝光早已成为常识,而德系工艺与手动哲学已被边缘化。偏偏就在这样的时代,Contax 与 Kyocera 共同推出了这台毫无妥协的机械电子混血机——一台以精度、结构与质感重新定义“专业单反”的终极实验。RTS III 是 **Contax RTS 系列的第三代旗舰**,继承了 1970 年代 Zeiss 与 Porsche Design 合作的原始血统。与其说它是一台相机,不如说是德国与日本工艺理念在最后一次共鸣。

价格方面,RTS III 在 1990 年日本国内定价为 **350,000 日元(机身)**,北美市场售价约 **2,800 美元(含 Planar 50/1.4 套机)**。 以当年汇率与通胀折算,这台机器在 2025 年的等值价格约为 **6,500–7,000 美元**。 相比之下,同期 Nikon F4 机身仅售 1,700 美元,Canon EOS-1 更是 1,400 美元。 RTS III 的定位已经不是“职业器材”,而是一件给信仰者准备的机械仪式装置。

在硬件上,RTS III 是一个几乎不可能的组合。

它是世界上**第一台具备“真空背”系统的单反相机**:机身内置微型真空泵,在曝光前自动抽气,使胶片紧密贴合压片平面,胶片弯曲度误差小于 2 微米。Kyocera 为此在内部安装了一块极薄的陶瓷压片板,并辅以双层密封腔体。这个设计的目的不是噱头,而是彻底消除高速卷片时胶片的“浮动”现象,使每一帧的焦平面都与镜头成像严格一致。 在胶片摄影的极限范畴里,这样的结构几乎是疯狂的:它没有任何实际市场需求,却实现了工业上最完美的胶片平面定位。

RTS III 的**机身骨架为整块铝合金切削成型**,重量接近 1.1 公斤。所有操作杆、拨盘和快门按钮都以金属为基材,滚轮由精密轴承支撑。它使用一组电子控制钛金属快门,速度范围 1/8000 – 30 秒。测光系统采用双 SPD 传感器加反光镜分光,曝光精度达 ±1/6 EV。 取景器放大率 0.74×,显示速度、曝光模式、补偿、快门信息全部在底部投影式显示窗内完成,亮度与清晰度远超同时代 Nikon F4 或 Canon EOS-1。

在所有自动对焦化浪潮中,RTS III 仍坚持手动对焦与机械质感。它搭载的镜头系统——**Carl Zeiss T*** 系列——堪称当时光学工业的黄金终章:Planar 50 mm f/1.4、Distagon 25 mm f/2.8、Sonnar 135 mm f/2.8、Vario-Sonnar 28–85 mm f/3.3–4, 这些镜头延续了 Zeiss 传统的中性色彩、极高对比与边缘锐度。

在胶片时代的真实分辨率测试中,RTS III + Zeiss 套组的有效解析力高达 140 lp/mm,是普通 AF 单反系统的两倍。这是一台在“工业精度”与“摄影艺术”之间建立桥梁的相机。

然而,RTS III 也难逃宿命。它昂贵、沉重、结构复杂、维护成本极高。真空系统容易老化,电控模块在多年后易出故障,Kyocera 在 2005 年彻底退出相机市场后,维修渠道几乎绝迹。

Leica R8/R9(1996/2002)——徕卡单反的复调终章:雕塑式有机功能主义

1980 年代末,徕卡管理层决定结束与美能达的合作,重新树立品牌的独立技术形象。 根据当年的内部计划文件(Leitz Wetzlar Archiv No. 109/1989),项目目标是“创造一台完全由徕卡定义的人机一体化 SLR”。 设计工作由 Leica 工业设计负责人 **Manfred Meinzer** 主持,工程师团队由 Helmut Daniel、Günter Leib 等人组成。

Meinzer 在 1996 年接受 _Leica Fotografie International_ 采访时表示:“The R8 was designed around the photographer’s hand, not around the film rectangle.” (“R8 的设计以摄影师的手为中心,而不是以胶片矩形为中心。”)

徕卡内部将这种理念称为 **“Organic Functionalism”(有机功能主义)**: 即形体由功能派生,而功能又必须顺应身体。 这一思想延续了德式功能主义的理性精神,却放弃了 Bauhaus 时代的几何约束。

1996 年,Leica Camera AG 发布 R8。这是徕卡自 Leicaflex SL2 停产二十二年后,第一次重新独立设计自家 SLR 机身。 在此之前的 R3 至 R7 均由美能达 XD 平台改造而来,徕卡只是参与光学与测光系统的开发。 R8 标志着 Leica 重新掌握工业设计与机械结构的全部主导权,也成为公司在胶片时代最复杂、最昂贵的一台相机。

R8 在 1996 年德国本土定价约 **4 300 德马克(机身)**, 按当年汇率约 2 800 美元,相当于 2025 年的 **5 600 美元**。 它比 Nikon F5 贵 20%,比 Canon EOS-1N 贵近一倍。 高昂的定价与完全手动的操作,使它从一开始就注定是“小众信仰机”。

R8 的内部结构由 1 300 个独立零件组成,是 R7 的两倍。 其核心技术包括:**钛合金电子控制焦平面快门**,速度 32 s – 1/8000 s,闪光同步 1/250 s;**双重测光系统**:中央重点与 5% 点测光,可在 A、S、M 模式下自由切换; **TTL 闪光测光**与 ±3 EV 曝光补偿;**可更换电动片盒(Winder R8)与马达驱动单元(Motor Drive R8)**,实现模块化扩展; **视野率 92% 取景器**,放大率 0.75×,带LED 显示与光圈指示; **全电子化 R 镜头接口**,支持镜头数据传输,为后续 Digital Modul R 做准备。

R8 的设计语言被定义为 **Sculptural Organic Functionalism(雕塑式有机功能主义)**。 这是徕卡在 Bauhaus 功能主义之后最重要的一次美学更新。

如果说 Leicaflex SL2 是机械精度的绝唱,R8 则是形体美学的终章。 它不再追求直线、比例、平面,而追求身体、触感与流动性,让相机重新成为一件可以“握持的雕塑”,

R8 的后续机型 **Leica R9(2002)** 延续了相同的造型哲学。 外形几乎一致,唯在比例与材质上有所调整—— 机身采用镁合金与铝复合结构,比 R8 轻约 100 克, 肩部线条略微收敛,内部电路全面改写,使其能与徕卡后期的数码后背兼容(必须指出,较早批次尤其是序列号以22开头的R8被广泛认为与马达手柄和DMR数码后背存在兼容性问题)。

R9 并非新设计,而更像对 R8 的结构性修订: 在保留“雕塑式有机功能主义”的外形下, 将内部架构调整为“数字兼容”的系统基础。这一过渡在 2004 年达到了终点—— 徕卡推出了 **Digital Modul R(DMR)**, 这是一个可以直接安装在 R8 / R9 胶片舱位置的数码后背模块, 由 Leica、Imacon 与 Kodak 三方联合开发。 DMR 使用 10MP Kodak CCD 感光元件,APS-H 尺寸(26.4×17.6 mm), 搭载 Imacon 影像处理引擎,可拍摄 RAW 文件,将一台纯机械结构的相机转化为真正的数码 SLR, 而且保持了 R8 的所有机械触感、所有操控逻辑。

徕卡在 2004 年的官方说明书中写道: “The R system now reaches a point where analog precision and digital vision meet.” ——“R 系统至此抵达了模拟精度与数字视觉的交汇点。”

EOS 1V (2000), Nikon F6 (2004) ——太过无聊

2000 年,Canon EOS-1v 发布;四年后,Nikon F6 随之登场,定价均在2300美元挡。 这是 35 mm 胶片单反的两座终点碑。 它们分别代表日本两大系统在技术逻辑上的巅峰—— 一个将电子化推进到极限, 一个在自动化框架中坚持机械信仰。

两台机器都无可挑剔,也都令人感到前所未有的无趣。

Canon EOS-1v 的研发代号为 **Project Titan**。 1990 年代末,Canon 已凭借 EOS 系列彻底主宰新闻与体育摄影市场, 从 1987 年 EF 卡口的电控化到 EOS-1n 的稳固系统, 1v 只是顺理成章的终章。 它拥有当时最快的连拍速度(10 fps,配 Power Booster PB-E2)、 最复杂的自动对焦系统(45 点全十字传感器)、 以及机身完全防尘防滴的密封结构。 理论快门寿命 15 万次,测光、闪光、数据记录全部电子化。

Nikon F6 则是另一种哲学的延迟终结。 它在 2004 年推出,比 Canon 晚整整四年。

在数码单反(EOS 1D、D2H)已经席卷市场的时代, 尼康仍坚持用最精密的机械加工与手动装配制造一台“最后的 F”。 F6 保留了 F 系列自 1959 年以来的所有机械兼容性, 却在内部全面电子化: 35 区矩阵测光、11 点 AF、1/8000 s 钛合金快门、 电磁驱动的镜后光圈机构、全密封金属壳体。 它的卷片马达静到近乎虚无, 按键反馈精确到毫秒, 连快门声都被机械阻尼削平成一种低频脉冲。这两台机器在性能上几乎完美, 却在发布那一刻, 宣告了“胶片相机”的历史完成—— 因为没有任何改进空间,也再无必要继续存在。

EOS-1v 与 F6 都是完美的,但它们的完美是一种**功能主义的封闭系统**。 一切人机关系都被算法与电路取代, 摄影师的手感、判断、节奏,都被机器内部的逻辑接管—— 它不再需要人去理解,只需人去触发。

与 Contarex 的铜光泽、SL2 的机械阻尼、R8 的雕塑曲线相比, EOS-1v 与 F6 更像是一种**被算法规训的美学**。 在这里,摄影机不再是工艺或艺术,而是工业成果。

它们确实是人类制造的最高精度之一, 却同时失去了“被制造的理由”。Canon 在 2000 年的广告中写道:“EOS-1v — The Ultimate 35mm Camera.” 而四年后的 Nikon 宣传语是: “F6 — The Last Film SLR.”两句都准确得令人悲伤。 前者是终极,后者是终结。