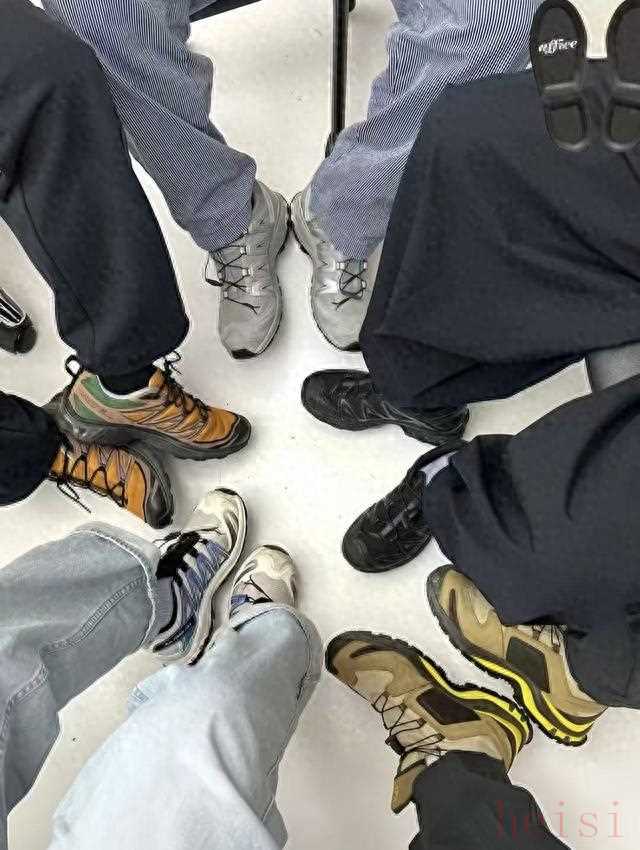

这确实是一个很多注重穿搭品质和独特性的男士会考虑的建议。Nike 和 Salomon 作为运动品牌巨头,在功能性和普及度上确实很强,但有时在风格塑造上可能略显普通或过于运动化。

推荐转向一些设计更注重细节、风格更偏向都市、户外或具有特定文化底蕴的中产品牌,往往能帮助提升穿搭的“品位感”和独特性。以下推荐3个不同方向的中产品牌,供你参考:

1. "例外 (EXCEPTION de MIXMIND)"

"风格定位:" 独立、原创、反潮流、带有哲学意味。设计大胆、不拘一格,常常将传统工艺与现代审美结合,线条硬朗,廓形独特。

"为何提升品位:" 例外不仅仅是一个服装品牌,更像是一种文化态度的表达。它的设计不追求随大流,而是强调个性和深度。选择例外,往往意味着你不在意短暂的潮流,而是欣赏有故事、有思考的设计,这本身就是一种品位的体现。它的剪裁和面料选择也通常比较考究。

"适合场合:" 日常穿着、创意行业、需要展现个性的场合。

2. "Kolon Sport ( Kolon Sport / 科隆运动 )"

"风格定位:" 现代、简约、注重功能性但也强调设计感。源于韩国 Kolon 集团

相关内容:

把运动鞋想成一张信用卡,额度不是钱,而是你每天还能跑多远、站多久、开会不打瞌睡的身体利息。2024年,中产把这张卡升级成“黑金”——要刷得动、还得环保、最好还能穿进写字楼不违和。

三大品牌刚刚递上来的新账单,写明了三件事:技术要能上天,碳要能被看见,场景要能无缝切换。

先说上天。

HOKA 3月发布的TransportX,把NASA同款记忆合金塞进鞋笼,像给脚踝雇了一位24小时贴身保镖,步态一变,金属丝立刻收紧,支撑力瞬间+40%。

更狠的是线下旗舰店的“AI足型扫描+3D打印定制鞋垫”一条龙,15分钟拿到专属鞋垫,专业跑者复购率飙到65%。

一句话:别人卖鞋,它卖“私人骨骼外挂”。

亚太区一季度销售额直接翻倍,中国成了第二大市场,增速把萨洛蒙甩在身后——中产用人民币投票,投给了能实测到的“不酸痛”。

再说看得见负的碳。

On昂跑4月上市的Cloudprime,鞋底材料是捕来的二氧化碳,每双鞋净吸3.2kg,相当于帮地球喘了一口气。

费德勒站台,把2000万美元基金砸进“二氧化碳变泡沫”的黑科技。

上海店门口多了台旧鞋回收自动售货机,扫码投鞋,30秒吐出优惠券,73%的人当场又买了新鞋。

订阅制Cyclon在长三角试水:交年费,旧鞋随时换,新鞋直接寄到家。

中产发现,“环保”不再是标签,是每天都能感知的“积分”,积分还能当钱花,何乐而不为。

最后说无缝切换。

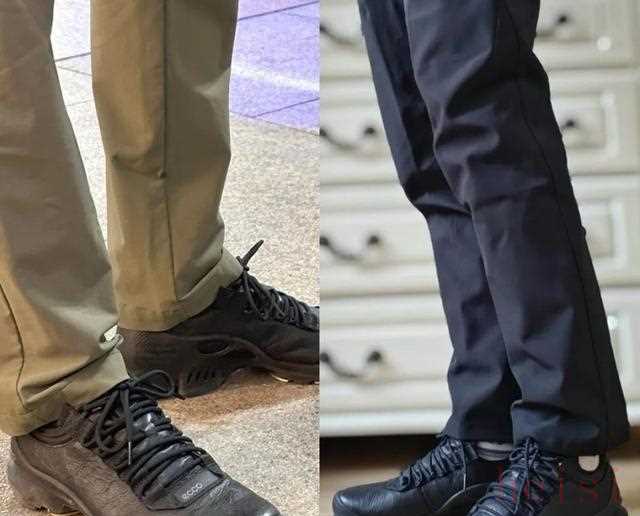

ECCO的BIOM 3.0把液态金属注塑进大底,单只198克,比一部手机还轻。

普华永道、中金把它写进员工着装指南:上午飞北京,下午跑5公里,晚上见客户,一双鞋全搞定。

品牌推出“鞋柜计划”:每季度上门取鞋、保养、送回,金融人连擦鞋布都不用找。

数据更直白——34%的消费者是金融从业者,平均每人2.8双轮着穿;女性占比两年从18%冲到37%,说明“商务+运动”不再是直男专属,女高管也要“一脚蹬”的爽。

三条暗线拼在一起,就是中产2024的买鞋公式:

技术溢价=可量化的“少受伤”+“多跑一步”;

环保溢价=可折算的“减碳积分”+“社交货币”;

场景溢价=可省时间的“少带一双鞋”+“多开一场会”。

线下体验店成了新战场。

HOKA的“上天合金”、On的“负碳泡沫”、ECCO的“液态金属”统统摆进试衣镜前,试穿转化率比传统门店高2.3倍。

数据说得很白:75%的人先问中底科技,58%再确认碳数据,42%才看品牌调性。

一双鞋的生命周期也被拉长:专业跑鞋平均14个月才退役,比三年前多5个月——中产不再“年抛”,而是“用够本”,把每一次缓震、每一克碳减排都榨干净。

所以,别再问“到底哪双值得买”。

今天的中产要的是一张能刷出“身体利息+环保积分+时间红利”的三栖黑金卡。

运动鞋早已不是“装备”,而是个人资产负债表上的“增值资产”。

下一笔消费,你打算让哪项指标先涨?