我们来对运动品牌中的“招牌鞋”进行一次大盘点,重点突出像阿迪达斯(Adidas)那样依靠经典款奠定地位,以及像萨洛蒙(Salomon)那样在特定领域成为顶流的现象。

“招牌鞋”通常指一个品牌最具代表性、销量最大、文化影响力最深远、甚至定义了品牌形象的产品。它们往往具有以下特点:

1. "历史悠久":很多招牌鞋都有较长的开发或演变历史。

2. "设计经典":设计语言独特且经得起时间考验,被广泛模仿。

3. "功能卓越":在特定运动领域内性能突出。

4. "文化象征":超越了单纯的运动装备,成为潮流、生活方式甚至亚文化的符号。

5. "市场标杆":是品牌最核心的利润来源和形象名片。

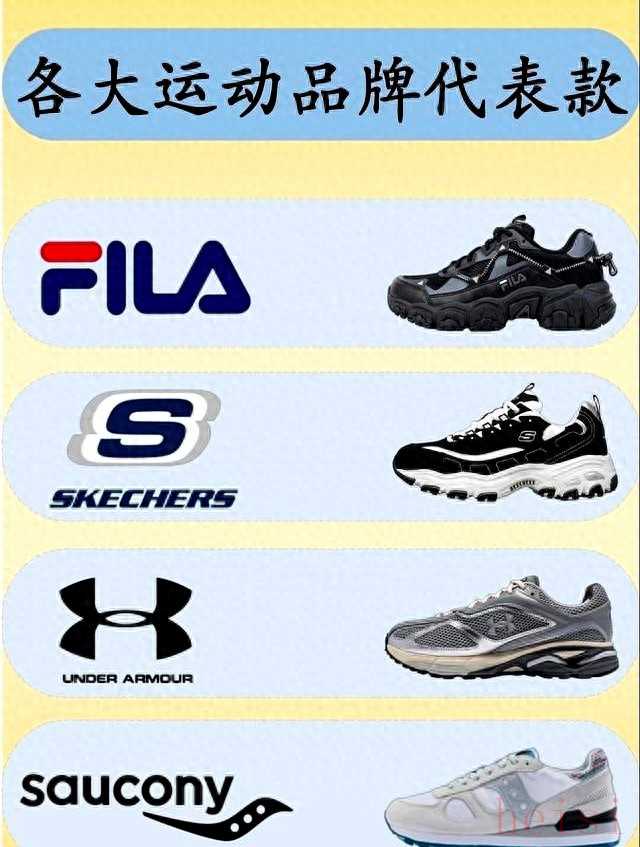

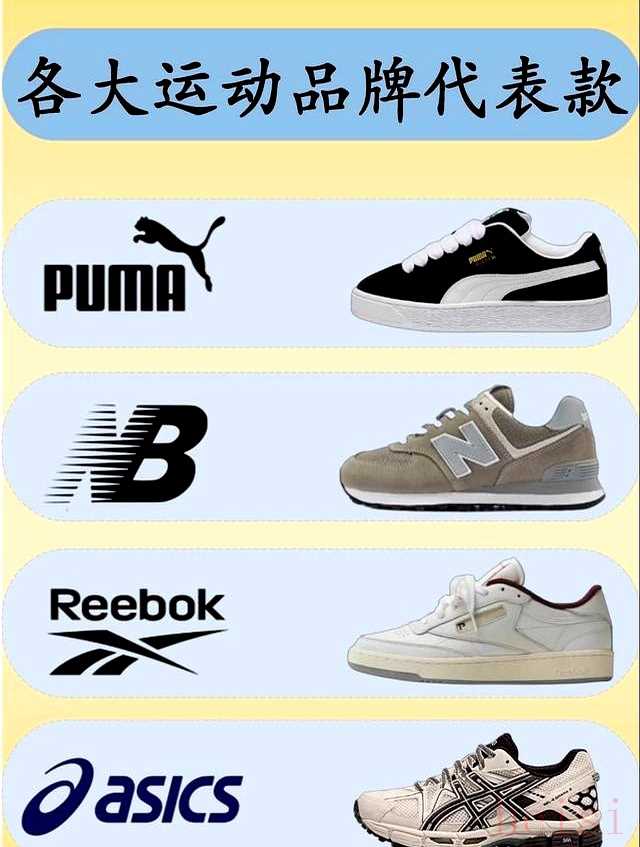

以下是一些运动品牌及其招牌鞋的盘点:

"一、 阿迪达斯 (Adidas) - 经典的代名词"

阿迪达斯拥有众多脍炙人口的招牌鞋,它们是品牌历史和创新的缩影。

1. "阿迪达斯 Originals Superstar (Superstar)":

"领域":潮流、复古、街舞。

"特点":1969年诞生,最初是篮球鞋,后因Disco舞曲和Hip-Hop文化风靡而成为街头潮流神鞋。经典的

相关内容:

一双鞋,能代表你的身份,也能折射出品牌在市场上的策略布局。

原本的“招牌鞋”逐渐演变成了标签工具,谁敢说不是品牌的心思?

阿迪靠经典,稳坐“不会出错”的宝座,耐克的AF1作为永远的经典,仿佛是一份没有压力的“安心牌”。

而新兴的萨洛蒙,凭借实用的功能和亲民的价格,搅动了市场格局,让人不得不承认,品牌不只是鞋的故事,更是消费者心里标签的塑造者。

这场“鞋战”,其实可以看作是品牌间展开的“标签竞赛”。

阿迪的优势在于品牌积淀多年的经典,这些鞋子仿佛成了“不会出错”的符号。

无论学生、打工者还是潮流先锋,阿迪都能找到令人放心的配色和款式,满足不同的场景需要。

它们的策略就是“护城河”——不求创新,只求稳扎稳打,牢牢占据消费者心智地位。

和它对比的是那些试图用“新花样”取宠的品牌,比如斐乐、斯凯奇,甚至新百伦。

这些品牌在强调“显高”“显腿直”,不用说,都在告诉你:鞋本身不只用来穿,更是“社交名片”。

萨洛蒙的野心明显。

它在双11预售里的表现,是市面上一剂强心针。

销量破三倍,从去年就开始反超,说明消费者愿意为“实在”“价格亲民”的功能付出,而且喜欢给照片加标签“配工装裤真香”。

这说明市场逐渐明白,鞋子的核心不再是品牌当年的故事,而是它能带来的实际价值。

功能性强、防滑、耐穿、价格合理支持了这股旋风,让那些追求性价比的消费者开始换位思考:“我到底在为鞋付出什么?还是只为标签买单?”

这背后折射出的,是品牌认知都在向“实用主义”转变。

阿迪的稳固基调在于“不会出错”、品牌叠加的信任,但也让不少年轻消费者逐渐觉得“没新意”。

他们希望鞋子能代表自己,不仅是品牌的符号,更是一种自我表达。

萨洛蒙轻松迎合了这个需求,用“功能”“价格”,成为“标签”之外的“体贴选择”。

这实际上是市场格局的“缩影”——同样的鞋子,除了拼价格,还拼消费者对“个性”的认知。

品牌的每一步都在布局:阿迪照料的是“沉淀”,耐克维持的是“品牌光环”,而萨洛蒙拉低门槛,试图用“实用”拓展市场。

这不是偶然,这是一场“战略”上的布局。

市场对“经典”的依赖,让那些一贯刷屏广告、打造故事的老牌商家,变得越来越平凡。

反观新兴品牌,一旦在功能和价格上找到突破口,就能迅速打开局面,把“标签”从“经典”转向“实用”和“多样化”。

这个趋势也在暗示一个不争的事实:消费者变得更理性。

谁还能信服只靠故事说教就能卖出几千万?

市场已经变了。

开个品牌故事也好、抬高价格也罢,不如把鞋子做实用,把价格拉到人们的承受范围。

那一双“配工装裤真香”的鞋子,就是最好的答案。

它的成功告诉品牌:不要把“标签”变成“牢笼”。

在市场上,品牌的“护城河”已经不再是“文化”或“故事”,而是“实在”“性价比”。

此时不免让人想到:品牌在拼什么?

只是在“给消费者贴标签”吗?

还是在用标签掩盖“产品单调”“创新乏力”的真相?

市场的变迁正逐步抛弃那些只会靠故事吸引眼球的品牌,取而代之的是那些“会用心做基础”的厂商。

鞋子的市场,已从“颜值”转到了“实用”上,消费者的认知也在从“品牌故事”逐渐转向“买鞋的价值”。

这个转变的背后,是市场需求日趋成熟,但同时,也为品牌带来了压力——要么创新,要么更稳。

没有第二条路。

从这里可以看到,还有一个未被强调的点:价格战已不再是底线,而是新一轮品牌竞争的核心。

像萨洛蒙这样,用价格和功能在市场上“掀动旋风”,正是在提醒“老品牌”们,不敢创新的企业,只能用“价格”来硬撑。

无论你怎么喊“经典永不倒”,消费者更愿意相信“实在靠谱”。

年轻消费者的视线不再被豪华广告吸引,只愿意为“能用、便宜”的鞋买单。

回头看,这一场品牌“标签战争”,其实是市场在用一个微缩版的“社会分层”告诉我们:还在迷信“品牌故事”的人,要么准备被市场淘汰,要么换个角度重新审视鞋子的价值。

换句话说,谁能在“实用”和“价格”上拼得更激烈,就有可能成为新赢家。

那些还把“文化”当成“卖点”的品牌,没有意识到,市场已经由“讲故事”的时代,转向“用脑子买单”的时代。

你会不会发现,自己的鞋子其实也在“讲故事”——不是真正的品牌传说,而是“我能搭”“我能耐”“我便宜耐穿”。

买鞋,不只是买一个标签,更是买一种“生活方式”。

在你脚上的那双鞋里,藏着的不只是品牌,更是对自己身份的确认。

这个市场的“标签”和“符号”,不过是一个操控你认知的惯用工具。

你愿意为“故事”买单,还是更愿意“看准实用”?

结局只剩一句话:市场不会因为你喜欢故事就告诉你真相。

你脚上那双鞋,是标签的标签,还是踩坑的陷阱?

还要不要继续用“品牌故事”迷惑自己?