明白了!确实,始祖鸟(Arc'teryx)和巴塔哥尼亚(Patagonia)在高端羽绒服市场非常有名,但价格也相对较高。如果您想寻找一些同样品质上乘、设计独特或性价比更突出(相对前两者而言)的品牌,可以考虑以下几个选择,它们在很多方面可以被视为“更高级”的选择:

1. "The North Face (北面)"

"为什么高级:" 作为户外巨头,北面的科技(如Thermoball系列)和产品线非常成熟,覆盖广泛。其设计风格兼具功能性与现代感,很多款式在户外和城市通勤间都能轻松切换。部分高端系列(如Gore-Tex系列、部分Outerwear系列)用料和做工都非常出色,价格相比始祖鸟和巴塔哥尼亚的顶线产品要亲民一些,性价比很高。

"适合:" 追求品牌知名度、广泛适用性、科技与时尚结合的消费者。

2. "Marmot (马克华特)"

"为什么高级:" Marmot在户外界享有盛誉,以其创新技术和高品质产品著称。他们的羽绒服设计精良,剪裁贴合,保暖性极佳。拥有如PrimaLoft、Dartmouth Down等独家或合作科技,保暖效率高且较轻。品牌历史和户外精神深厚,产品线从入门到高端都有,

相关内容:

寒潮一来,朋友圈晒羽绒服的预算直接飙到四五千,不跟风又怕冻成冰棍,跟了风又怕交智商税,这种左右为难的焦虑感,几乎每年冬天都要重演一遍。

其实把羽绒服当理财产品炒,是品牌最乐意看到的戏码。

只要贴上“气凝胶”“航空级”这类词,价格就能翻三倍。

采购圈的老手一句话戳破:所谓黑科技,八成是旧棉服换了包装。

普通人真没必要为几个英文字母多掏两千块,零下十度的城市街头,优衣库那件三百多的3D立方绒照样活蹦乱跳。

想快速判断一件羽绒服值不值,别听店员吹面料,直接低头看拉链。

YKK金属拉齿顺滑度是行业默认的硬标准,今年某大牌中国特供版悄悄换成国产塑料拉片,售价还涨两百,理由居然是“更适合亚洲人手劲”,说白了就是省成本。

真正肯在暗处花心思的品牌反而低调:凯乐石GT ZERO系列,口袋内侧直接上军规磁吸扣,戴滑雪手套也能单手开合,这种细节才决定日常体验,而不是胸口那个动辄巴掌大的logo。

环保话题也被拿来当溢价借口。

100%可回收听起来漂亮,实际面料轻到一刮就抽丝,穿两次袖口全是毛球,回收站都不一定收。

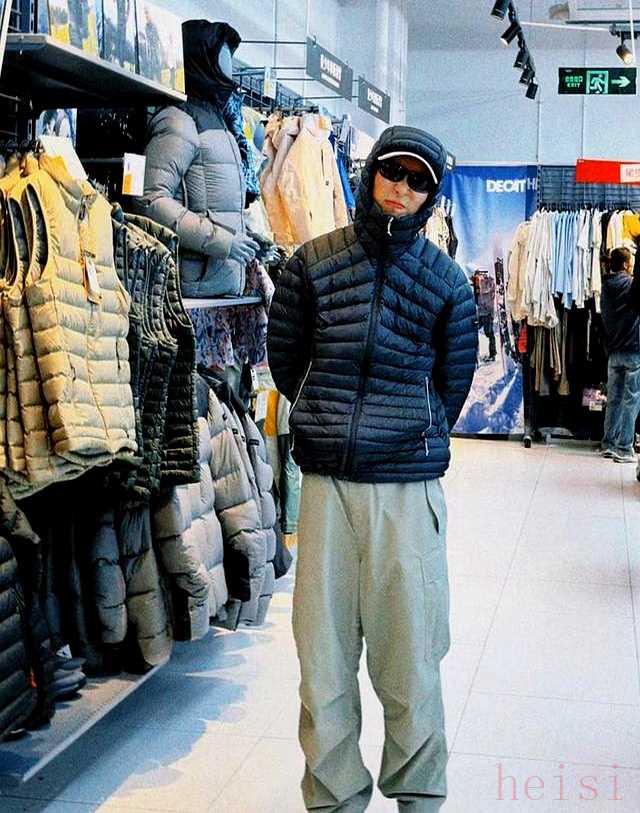

反倒迪卡侬的羽绒溯源系统看着朴实,扫码能查到绒毛来自哪只鹅,虽然知道了心里有点怪,但起码敢把真实信息摆出来,不玩文字游戏。

新国标GB/T14272-2021就是普通人的护身符,充绒量、蓬松度、清洁度全写在里面。

去年已经有人气网红品牌因为虚标充绒量被市场监管按头罚了50万,数据造假的空间被进一步压缩。

买之前把吊牌翻到背面,对照国标数字,比看带货主播的尖叫靠谱得多。

可拆卸内胆是另一个大坑。

听起来买一抵三,现实是拆下来的内胆九成时间在衣柜吃灰,拉链接口还额外增加漏绒风险。

预算有限就直接锁定800蓬松度的国产代工厂款,黑冰、君羽这类常年给国际大牌做嫁衣的老厂,工艺成熟,一千出头就能拿到90绒+拒水羽绒,保暖效率不比洋牌子差。

明年模块化设计肯定又要被热炒,帽子、袖子、内胆全给你拆个遍,仿佛乐高穿身上。

其实始祖鸟十年前的SV系列就玩过,技术并不新鲜,只是换批新用户再收割一遍。

真想捡便宜,反季清仓才是硬道理,每年三月品牌仓库回笼资金,标价四千多的波司登有人一千多抱走,尺码不全但省钱是真省。

售后也要算进总成本。

那些高喊“终身保修”的,小字都写着“正常磨损除外”,真跑绒了,专柜一句“使用不当”就能堵回去。

不如选迪卡侬这种“两年跑绒直接换新”,连小票都不用,仓库现场剪吊牌就给办,省下的扯皮时间足够去滑两场雪。

说到底,羽绒服就是件抗寒工具,不是社交货币。

把预算花在肉眼可见的保暖参数和顺手细节,比追爆款字母靠谱。

冬天很短,钱包回血却很长,别让一件外套决定你的春节质量。