这则新闻提到了两个有趣的现象:奢侈品牌与校服的相似性,以及校服本身成为时尚单品的趋势。我们可以从几个方面来解读和讨论这个话题:

1. "“撞脸”现象背后的原因:"

"设计元素的趋同:" 无论是奢侈品牌还是校服,其设计都需要考虑功能性、耐用性、舒适性以及一定的规范性。因此,可能会不约而同地采用简洁的线条、基础的颜色(如黑、白、灰)、经典的版型(如西装外套的剪裁)等元素。这种“撞脸”更多是设计逻辑上的相似,而非刻意模仿。

"经典款式的灵感来源:" 奢侈品有时会从经典服饰、甚至基础款校服中汲取灵感,进行改良和升级,使其符合高端市场的审美和定位。例如,一些简洁的西装外套、针织衫等,其基础形态可能就与某些校服相似。

"潮流的快速传播:" 时尚潮流变化迅速,某个元素一旦被某个品牌(无论是奢侈品牌还是快时尚品牌)采纳并推广,很快就会被其他品牌模仿,包括成本敏感的校服供应商。

2. "厦门校服成为时尚单品的背景:"

"设计更新与个性化趋势:" 近年来,许多学校的校服设计不再像过去那样完全统一和呆板,开始融入更多

相关内容:

你穿上一件86元的校服,走进商场,有人指着你问:“这不就是LV的新款吗?

”——这不是段子,是2023年真实发生在长沙、厦门、南宁街头的日常。

奢侈品大牌和中学校服,本该是两个世界的东西。

一个标价上万,讲的是稀缺、历史与身份;一个定价几十块,讲的是统一、实用与成长。

但当LV的条纹外套、棒球夹克,和学生的灰蓝风衣撞在一起时,没人再分得清谁抄了谁。

这不是简单的“设计雷同”。

这是一场无声的美学共振。

校服为什么能“撞”出时尚感?

因为它没试图时尚。

它不追流行,不堆logo,不玩剪裁炫技。

它就是蓝白灰三色打底,线条利落,面料耐穿,适合跑步、做操、挤地铁的日常。

这种“无设计的设计”,恰恰击中了当代时尚的核心趋势——极简主义。

而LV、拉夫劳伦这些品牌,这些年拼命往“基础款”靠,不就是为了让人觉得“我穿得好像没花钱,但其实贵得有道理”吗?

所以不是校服抄袭了大牌,是大牌开始模仿校服的诚实。

你以为校服廉价是因为便宜?

错。

是因为它省掉了所有无用的装饰,把钱花在了刀刃上:100次洗涤不变形,300次弯折不褪色,风吹日晒不尴尬。

这些,才是真正的高级感。

而最讽刺的,是那些花6.9万买LV棒球夹克的人,可能根本不知道——你孩子在学校穿的那件同款,200块就能买到三件。

更意外的是,这股“校服热”,正在反向输出。

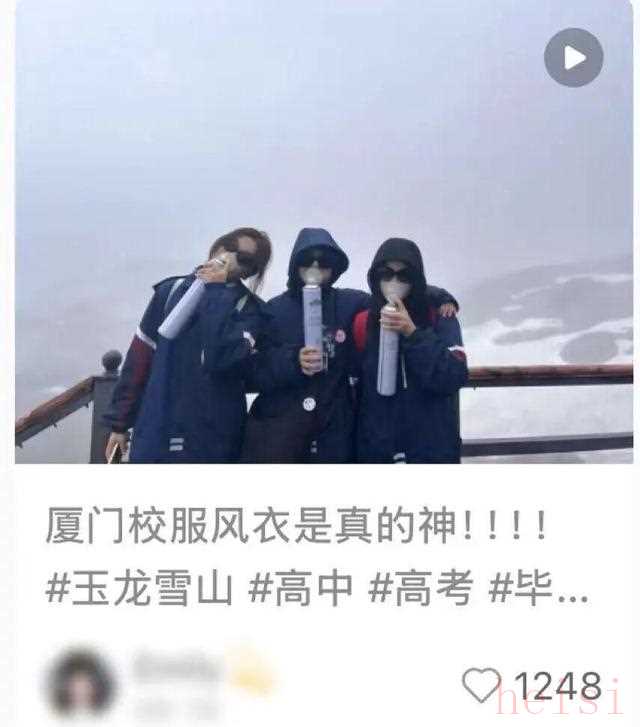

厦门的灰色风衣校服,在京东上被毕业生当成“复古单品”回购,搜索量翻了三倍;长沙的蓝白条纹外套,成了小红书“通勤OOTD”的常客;甚至日本设计师开始研究中国校服为何“意外出圈”,英国《卫报》也写文章问:“为什么最朴素的制服,成了最时髦的造型?

”

这不是怀旧,是审美觉醒。

中国00后大学生中,近七成保留着自己的校服。

这不是恋旧,是他们终于懂了:真正的经典,不是品牌印在哪,而是穿着它时,你有没有感到自在。

校服没有让你“看起来像有钱人”,但它让你“看起来像你自己”。

而大牌们,终于开始慌了。

LV在时尚峰会上含糊其辞地谈“本土化”,却悄悄在2024春夏系列里删掉了繁复的印花;拉夫劳伦的新品,开始用更干净的领口、更统一的色块,像极了雅礼中学的Polo衫。

他们没认错,但他们在学。

教育部门也没闲着。

厦门教育局正在招标新一批校服设计,目标不是“更贵”,而是“更懂年轻人”。

他们要请专业设计师,不是为了做“明星同款”,是为了让校服不再被误认为“廉价仿品”,而是被看见——它本就是一种设计语言,一种集体记忆,一种平民美学。

我们总以为时尚是上流社会的专利,殊不知,真正的潮流,常常从最不被在意的地方生长出来。

校服不是被大牌“借鉴”了,它是被时代重新发现了。

那些曾经被嘲笑“土气”的蓝白条纹、灰风衣、圆领Polo衫,现在正被年轻人穿进美术馆、咖啡馆、毕业照、求婚现场。

它们不再代表“学校”,而是代表一种不张扬的自信:我不要昂贵的符号,我要能穿十年的质感。

而大牌的反应,暴露了它们的焦虑:当一个86元的校服,都能成为无数人眼中的“心头好”,那他们靠几十万的logo卖的,到底是衣服,还是故事?

或许,这场“撞衫”真正的价值不在于谁抄了谁,而在于它撕开了一个真相:时尚不是品牌说了算,是千万普通人用脚投票选出来的。

你穿的那件校服,早就是时尚界最沉默的预言家。

它没开发布会,没请明星代言,但它教会了世界一件事——真正的奢侈,从来不是价格标签,而是经得起时间的穿着,和穿在身上时,那份不需要解释的踏实。

所以,别再问“谁抄了谁”。

问问你自己:你衣柜里,有没有一件东西,你舍不得扔,不是因为它贵,而是因为它陪你走过最真实的年华?

那件衣服,可能正是下一个世纪的“经典”。

它不在巴黎秀场,它在你家衣柜最角落,挂着,等着被重新发现。