这个问题很有趣,它触及了品牌建设和视觉识别的核心。如果一家洗鞋店更换了Logo后,导致品牌识别度大幅下降甚至消失,那么“背锅”的对象可能不是单一的,而是多个环节出了问题。以下是一些可能需要负责的方面:

1. "Logo设计者/设计团队:"

"核心责任方之一。" 如果设计师缺乏对品牌策略的理解,仅仅追求视觉上的“新颖”或“潮流”,而忽略了与品牌原有特质、目标客户群和行业特性的关联,导致新Logo缺乏辨识度、记忆点或品牌代表性。

设计风格过于前卫、抽象或与洗鞋服务的实在、专业形象脱节。

未能考虑到Logo在不同尺寸、不同媒介(名片、招牌、工服、包装等)上的应用效果。

2. "品牌所有者/决策者:"

"核心责任方之二。" 是谁批准了这个新Logo?决策者可能基于错误的信息、个人偏好,或者没有充分评估新Logo对品牌资产的潜在影响。

可能过于追求“彻底改变”或“赶时髦”,而忽视了品牌建设的连续性和稳定性。

可能没有向设计师清晰地传达品牌的核心价值、目标受众以及希望在新Logo中体现的期望。

在推广新Logo时缺乏战略规划。

3. "市场/品牌策略团队(如果有的话):"

相关内容:

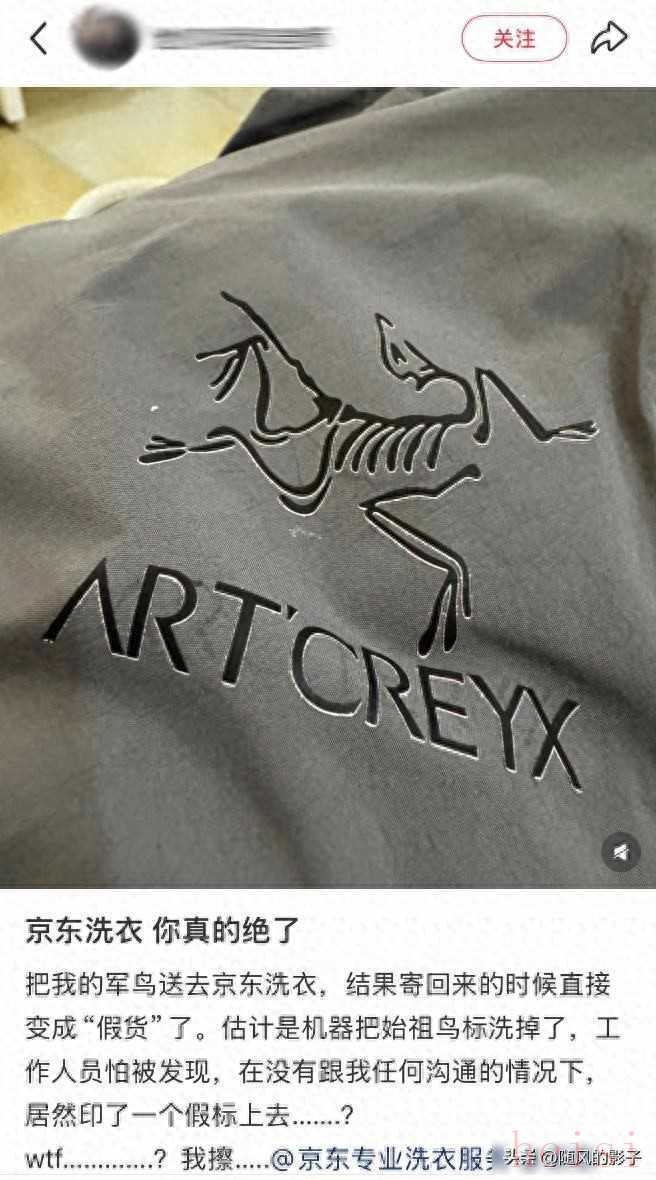

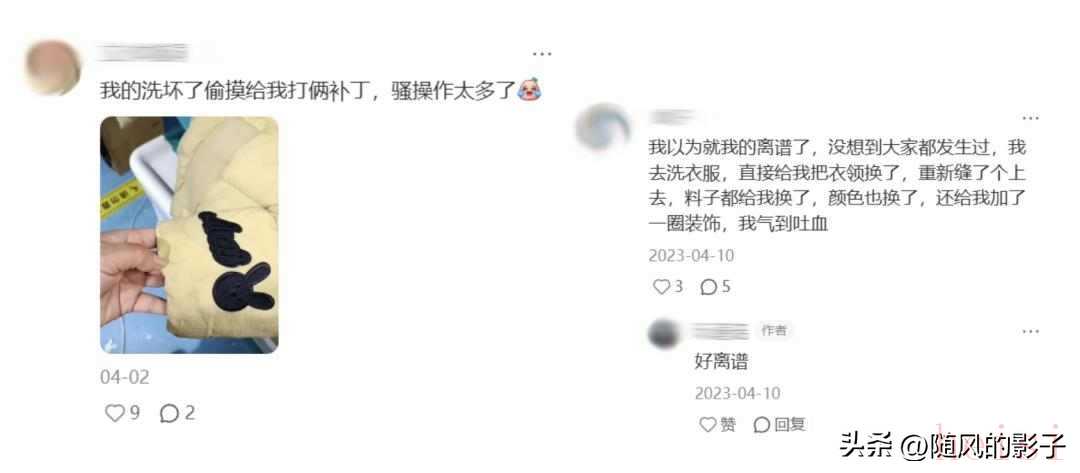

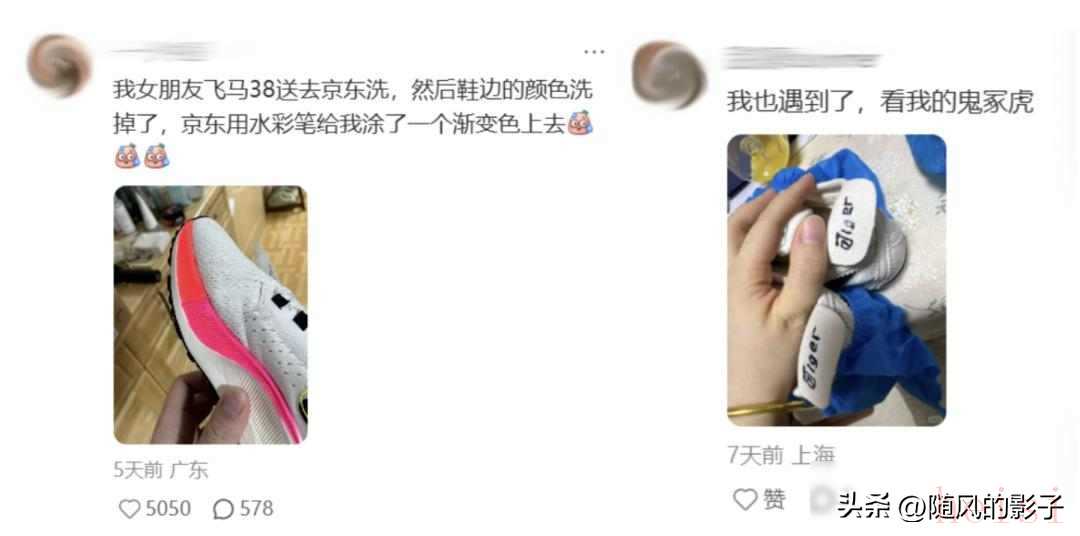

广东有个用户,去年三月把一双五千五的迪奥运动鞋送去丰巢洗,拿回来发现鞋底的五角星没了,鞋后跟多出几个大字,叫“FASHION”,他以为是洗坏了,结果不是,是洗的人顺手改的,不止他一个,有人送始祖鸟,回来变成“Art'creyx”,耐克的勾被画成锄头,新百伦的NB字母也被手绘重描,没人提前说一声,也没人赔钱,大家一开始都蒙了。 洗衣店现在跟小作坊差不多,他们对付掉标有三种办法,一种是拿热转印机加修正液,管它皮子受不受得住,直接印上去,一种是用马克笔或者水彩笔,一点一点描,颜色不对也硬着头皮上,还有一种是干脆不修,说这是战损风,破点才好看,这些做法看着像在搞艺术,其实是工厂没本事按标准流程来,全靠人手瞎补,系统压根就没设过识别品牌标识能不能耐洗这一步。

洗衣店现在跟小作坊差不多,他们对付掉标有三种办法,一种是拿热转印机加修正液,管它皮子受不受得住,直接印上去,一种是用马克笔或者水彩笔,一点一点描,颜色不对也硬着头皮上,还有一种是干脆不修,说这是战损风,破点才好看,这些做法看着像在搞艺术,其实是工厂没本事按标准流程来,全靠人手瞎补,系统压根就没设过识别品牌标识能不能耐洗这一步。 问题不在衣服洗坏了,而在没人真在意,很多品牌衣服的logo一洗就掉,是因为胶水太差,工艺也省了,洗衣厂不关心这个,他们每天要洗三千件衣服,流程二十道,可没有一道是检查logo会不会掉的,罗意威那件牛反绒衬衫,说明书上写明要干洗,用户不知道,工厂不知道,系统也不会提醒,大家都以为线上洗衣是升级了,其实只是活儿多了,手更粗了。

问题不在衣服洗坏了,而在没人真在意,很多品牌衣服的logo一洗就掉,是因为胶水太差,工艺也省了,洗衣厂不关心这个,他们每天要洗三千件衣服,流程二十道,可没有一道是检查logo会不会掉的,罗意威那件牛反绒衬衫,说明书上写明要干洗,用户不知道,工厂不知道,系统也不会提醒,大家都以为线上洗衣是升级了,其实只是活儿多了,手更粗了。 有人故意把衣服弄破送去洗,就想看看能不能洗出新样子,毛皮洗成光面,脏鞋洗成小白鞋,这可不是修,是把品牌当玩具捏,去年还有人拍过洗衣店把西装洗得像假货,今年更离谱,AI的口味也开始插手了,你送件衣服去洗,回来可能就变成别人重新设计过的版本。

有人故意把衣服弄破送去洗,就想看看能不能洗出新样子,毛皮洗成光面,脏鞋洗成小白鞋,这可不是修,是把品牌当玩具捏,去年还有人拍过洗衣店把西装洗得像假货,今年更离谱,AI的口味也开始插手了,你送件衣服去洗,回来可能就变成别人重新设计过的版本。 行业专家说了实话,技师没义务去测颜色牢度,因为成本压得太狠,全国六成洗衣活儿都走中央工厂,但他们只看污渍清没清,衣服破没破,从不管原标签还在不在,京东、丰巢广告里都说方便、便宜、智能,但从没说洗完还能跟原来一模一样,没人敢打包票,因为根本做不到。

行业专家说了实话,技师没义务去测颜色牢度,因为成本压得太狠,全国六成洗衣活儿都走中央工厂,但他们只看污渍清没清,衣服破没破,从不管原标签还在不在,京东、丰巢广告里都说方便、便宜、智能,但从没说洗完还能跟原来一模一样,没人敢打包票,因为根本做不到。 你花六十九块洗三双鞋,买的是清洗服务,还是碰运气,法律没说洗完得留着原品牌标志,行业也没定标准,平台更没写进条款,你送衣服去洗,等于把牌子交给陌生人随便改,这不是技术够不够的问题,是整个链条里,没人肯为“原样不变”担责任,你掏钱买服务,最后拿回来的,可能是别人觉得好看的样子,衣服是你买的,可改造的权,早就在你不注意的时候,悄悄给了别人。

你花六十九块洗三双鞋,买的是清洗服务,还是碰运气,法律没说洗完得留着原品牌标志,行业也没定标准,平台更没写进条款,你送衣服去洗,等于把牌子交给陌生人随便改,这不是技术够不够的问题,是整个链条里,没人肯为“原样不变”担责任,你掏钱买服务,最后拿回来的,可能是别人觉得好看的样子,衣服是你买的,可改造的权,早就在你不注意的时候,悄悄给了别人。