刘文飞在讲解巴别尔时,确实经常提到“严酷的社会环境迫使人物做出被迫的伪装”这一主题。这几乎是贯穿《套中人》等作品的核心分析之一。

他的解读通常包含以下几个层面:

1. "沙皇俄国专制政治的压迫:" 这是最根本的原因。一个强大的、无处不在的审查制度(如“第三厅”),使得任何偏离“正确”思想或言行的表达都可能带来灾难性的后果(流放、监禁甚至死亡)。这种恐惧和高压,迫使像别里科夫这样的人物,为了生存和避免麻烦,将自我包裹起来,隐藏真实的想法和情感。

2. "社会环境的僵化与不容异见:" 别里科夫生活的环境(无论是家庭、学校还是社会层面)都极其保守、僵化,容不得半点新思想、新事物。任何试图改变或创新的行为都会被视为异端,受到排斥和攻击。为了不被视为“异类”或“麻烦制造者”,别里科夫不得不伪装成循规蹈矩、谨小慎微的样子,甚至主动去“维护”这种僵化。

3. "个体与环境的冲突及无力感:" 别里科夫并非天生如此,他内心深处可能也有过动摇和渴望,但面对强大的社会阻力,他感到无力和恐惧。伪装成“套中人”,是他应对这种无力感的一种(尽管是病态的)防御机制

相关内容:

《俄国文学:审美的乌托邦》

作者:刘文飞

版本:上海译文出版社

2025年11月

谜一般的巴别尔

巴别尔以短篇小说享誉世界文坛,被誉为“俄国的莫泊桑”,在各种“世界最伟大短篇小说家”的评比和排行中,巴别尔都名列前茅。

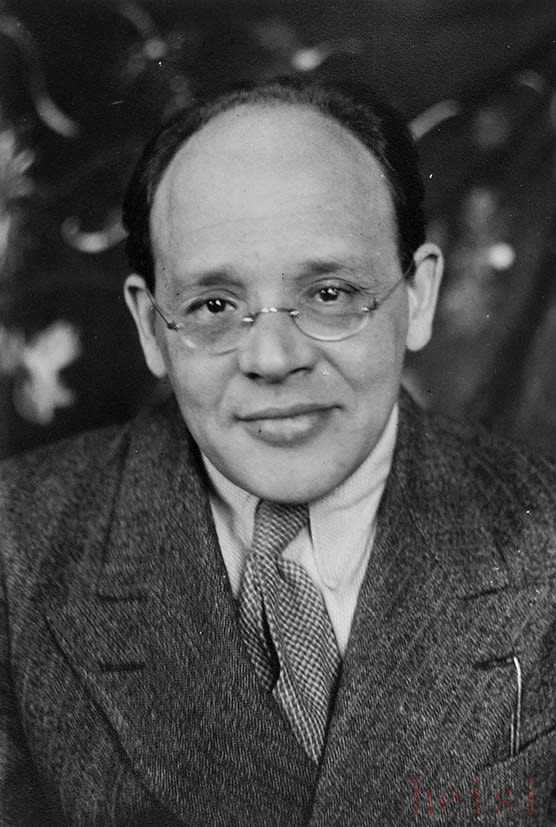

伊萨克·巴别尔(1894—1940),俄罗斯犹太裔作家。1894年7月13日生于敖德萨。1939年在苏联“大清洗”时期被指控为间谍,1940年遭枪杀,1954年获苏联当局平反。代表作是短篇小说集《骑兵军》。

巴别尔的一生充满许多奇特的变故和突转,甚至难解的谜团。比如他的姓名,他一生中至少用过四个姓氏:他原来姓“鲍别尔”(Бобель),后来开始发表文学作品时,署的名字是“巴勃埃尔”(Баб-Эль),最后选定了“巴别尔”(Бабель)这个流芳俄语文学史的笔名。他在第一骑兵军任随军记者的时候,还用了一个化名,叫“基里尔·瓦西里耶维奇·柳托夫”(Кирилл Васильевич Лютов),他当时可能是想用这个很斯拉夫化的名字来掩饰他的本名,他的本名是“伊萨克·埃马努伊洛维奇·巴别尔”(Исаак Эммануилович Бабель),这个名字比较容易让人看出来是犹太人。在巴别尔当时担任随军记者的苏联红军第一骑兵军中有许多哥萨克骑兵,他们对犹太人往往心狠手辣,巴别尔当然是有所顾虑的,后来,他把他在做随军记者时目睹的许多犹太人遇害的血腥场景写进了他的小说,这一点我们在后面谈到他的小说集《骑兵军》时再做详细介绍。

巴别尔的生卒日期在很长一段时间里也是不确定的。在俄国出版的文学辞书中,巴别尔的出生日期一般被标注为“俄历1894年7月1日,新历7月13日”,可是巴别尔的出生证上标明的日期却是“俄历1894年6月30日”,以俄国旧历和新历之间相差十三天来计算,巴别尔准确的出生日期应该是“1894年7月12日”,而不是现在大多数文学工具书和巴别尔传记中所标明的“1894年7月13日”。巴别尔的死亡日子更加扑朔迷离,他是在位于莫斯科市中心的卢比扬卡,也就是苏联内务部的秘密监狱中被枪毙的,关于他的遇害,甚至连他的亲人在很长一段时间里都一无所知,直到1950年代苏联解冻时期,巴别尔被恢复名誉,他的家属才得到一张死亡证明,说他在1941年3月17日死于集中营,死因是心脏病发作。直到苏联“改革”时期,随着部分克格勃档案的公开,巴别尔的死亡时间才最终被确定,原来他是在1940年1月27日被处死的,他当时四十六岁,官方出具的假死亡证明让他多活了一年半。

作为一位作家的巴别尔,一生究竟写作了多少作品,居然也成了一个谜,颇费人们猜测。巴别尔的同时代人大多称他是一个“坐不住的”作家,很少看到他写作,可他的最后一任妻子比罗什科娃却称丈夫是一个无比勤奋的写作狂,不过她也说,巴别尔很少向她展示自己的写作成果。巴别尔如今存世的文字,只够编成篇幅不大的四五本书,我为漓江出版社主编的一套《巴别尔全集》也就五卷,总字数也就一百多万字。但是根据克格勃档案中的记载,秘密警察在逮捕巴别尔的时候从他家中抄走一大批手稿,共计有十五件卷宗和十八个笔记本,如今,苏联秘密警察机构中的巴别尔档案已经解密,可是其中没有见到巴别尔的手稿,在巴别尔被恢复名誉的时候,他的家人曾被告知,巴别尔的所有手稿都被焚毁了。这其实很不符合当时的常规做法,作家的手稿被没收之后,通常都会被完整地保留下来,因为这往往就是犯罪证据,很少能被擅自销毁,正因为如此,巴别尔的众多崇拜者仍对这些手稿心存幻想,希望那些作品终有一天能重见天日。

至于巴别尔的身份,那就更加多元、更加复杂了。他是犹太人,出生在俄国,他用俄语写作,他的故乡城现在又属于乌克兰。1894年,巴别尔出生在俄国南部的港口城市敖德萨城,这座城市当时被称为“俄国的耶路撒冷”,居住着许多犹太人,尤其是巴别尔家所在的莫尔达万卡,更是犹太人的聚居区。巴别尔的父亲是一位犹太商人,经营农业器具,在巴别尔出生后不久,他们全家迁居距敖德萨一百五十公里远的小镇尼古拉耶夫。像当时大多数犹太家庭一样,巴别尔的父母也很早就决意让自己的孩子掌握经商的知识和技能,九岁的巴别尔被送入尼古拉耶夫商业学校。后来,巴别尔一家从尼古拉耶夫迁回敖德萨,巴别尔也就转入了敖德萨商校学习。可是就在这所“商业学校”里巴别尔爱上了“文学”,因为这所学校中的一位教授法语的外教,他名叫瓦东,把巴别尔引向了文学写作。巴别尔后来回忆道:“他是布列塔尼人,像所有法国人一样具有文学天赋。他教会我法语,我和他一起熟读法国经典作家,接近敖德萨的法国侨民,从十五岁起便用法语写小说。”巴别尔在敖德萨商校毕业后,由于民族身份的限制未能如愿进入敖德萨大学,因为当时的沙皇俄国对于犹太人进入大学的比例是严格控制的,巴别尔只能考进基辅商业财经学院。不过在基辅,他显然并未放弃自己的文学爱好,因为,我们如今所能见到的巴别尔的第一篇小说,就是他1913年发表在基辅《星火》杂志上的短篇小说《老施莱梅》,这个时候的巴别尔还不满二十岁。

在基辅学习期间,巴别尔结识了富商之女叶夫盖尼娅·格隆费因,因为女方家庭不赞成他们的爱情,巴别尔就带女朋友私奔,由此开始了他持续一生的爱情罗曼史。1919年,巴别尔与叶夫盖尼娅结婚,1925年,叶夫盖尼娅移居法国,据说是为了去巴黎学画。同一年,巴别尔与梅耶荷德剧院的女演员塔玛拉·卡希里娜相恋,他们两人的儿子米哈伊尔在1926年出生,但是后来,卡希里娜携子嫁给了作家弗谢沃洛德·伊万诺夫,孩子也随继父姓,改名米哈伊尔·伊万诺夫,巴别尔的这个儿子后来成为一位著名画家。1927年7月,出差柏林的巴别尔与文学编辑叶夫盖尼娅·哈尤吉娜相恋,这位哈尤吉娜可不是一般人,她后来嫁给了苏联秘密警察机构的头目叶若夫,但是她和巴别尔的关系也一直时断时续,哈尤吉娜后来在1938年自杀,也有人说她是被丈夫害死的。两位恋人先后都嫁给了他人,心灰意冷的巴别尔于是决定与妻子破镜重圆,他多次去巴黎探亲,他和叶夫盖尼娅·格隆费因所生的女儿娜塔莉娅1929年在巴黎出世,娜塔莉娅后移居美国,成为父亲文学遗产在西方的推介者,她曾主编了英文版《巴别尔全集》,这部全集由著名的诺顿出版社在2002年出版。1930年代中期,巴别尔与莫斯科地铁建设工程师安东尼娜·比罗什科娃相爱,1937年,他们的女儿丽季娅出生。比罗什科娃后移居美国,她写有回忆录《与巴别尔共度七年》。不难看出,巴别尔的情感生活是枝蔓丛生、充满变故的。

结束了基辅的学业后,二十二岁的巴别尔来到彼得格勒,也就是现在的圣彼得堡,在第二次世界大战爆发后,俄国政府决定把具有日耳曼色彩的城市名称“彼得堡”改为具有斯拉夫色彩的名称“彼得格勒”。到了彼得格勒之后,巴别尔在心理精神病学院法律系读书,同时开始寻找发表文学作品的机会。他在彼得格勒与高尔基相识,他后来把这次相识称为自己文学创作的“开端”,他写道:“我的一切都归功于这次会面,我至今在道出‘阿列克谢·马克西莫维奇·高尔基’这个名字时,总是心怀爱戴和景仰的。他在1916年11月号的《年鉴》上发表了我的两个短篇小说。”这两篇小说的题目是:《埃利亚·伊萨科维奇和玛格丽塔·普罗科菲耶夫娜》《妈妈、里玛和阿拉》。按照巴别尔自己的说法,这两篇小说给他带来了麻烦,他因为小说的“淫秽”内容受到起诉,因为小说中有些大胆的性描写,但是不久爆发的革命使巴别尔免于牢狱之灾。同样是按照巴别尔自己的说法,高尔基在肯定巴别尔文学天赋的同时,也认为他的两篇处女作是“偶然的成功”,于是便打发他去“人间”。根据现有的巴别尔生平资料看,巴别尔“在人间”的这七年,也就是1917—1923年,是丰富多彩的:1917年,他以志愿兵身份征战罗马尼亚,后来返回彼得格勒,在新组建的秘密警察机构契卡担任外事翻译;1918年,他参加粮食征集队,加入抗击白军的队伍,同时为高尔基主办的《新生活报》撰写专栏文章;1920年,他担任乌克兰国家出版社敖德萨分部的主任和南方罗斯塔通讯社的记者,并加入红军的第一骑兵军,以随军记者的身份参加了苏波战争;1921年,他在敖德萨做编辑,同时开始在当地报刊发表“敖德萨故事”;1922年,他在格鲁吉亚等地当记者,开始写作“骑兵军系列”;1923年,他回到莫斯科,在报刊上发表了很多短篇小说,受到普遍欢迎,成为一颗文学明星。

从1920年代下半期到巴别尔遇害的1940年,在这十几年的时间里,巴别尔春风得意,成为当时苏联文学中最重要的作家之一,但是他也风波不断。19世纪20年代中期,巴别尔的妹妹、母亲和妻子相继离开俄国,侨居布鲁塞尔和巴黎,令人奇怪的是,坚持留在国内的巴别尔却能多次获准去国外探亲。1925年,他的三部短篇小说集在一年之内先后推出,他的《骑兵军》更是在短时间里多次再版,十分走红,可是当时位高权重的军方领袖、曾任第一骑兵军司令的布琼尼却在《真理报》发表文章,指责《骑兵军》的作者是在污蔑红军战士,幸亏有高尔基出面力挺巴别尔。一阵作品出版热潮过后,巴别尔却突然沉寂下来,当时的著名批评家沃隆斯基公开责怪巴别尔,认为他已陷入所谓的“文学沉默期”。在1930年代的“社会主义建设”时期,身在乌克兰的巴别尔成为集体化运动和乌克兰大饥荒的见证者,他试图打破“沉默”,也发表了反映集体化运动的长篇小说《大井村》的片断,但是反响平平。他转而写作了一些剧本和电影脚本,曾与爱森斯坦等人合作,还曾试图将《钢铁是怎样炼成的》改编成电影。1934年8月,他参加在莫斯科举行的第一届苏联作家代表大会,并被高尔基安排做大会发言。1935年6月,他与帕斯捷尔纳克等人一同前往巴黎,出席“捍卫文化与和平国际作家反法西斯大会”。这两件事情表明,巴别尔在当时是一位很受重视的“苏维埃作家”。从1930年代下半期开始的数年,是20世纪苏联历史上的“大清洗”时期,但巴别尔起初似乎顺风顺水,他在莫斯科郊外的作家村佩列捷尔金诺得到国家免费给予的一套别墅,他依然能经常出国探亲,他的作品也不时发表在苏联的文学报刊上,他也是当时文坛泰斗高尔基家的常客。但是,巴别尔最终未能躲过这场腥风血雨。

1939年5月15日,巴别尔在佩列捷尔金诺的别墅中被捕,罪名是“反革命罪”和“充当法、奥间谍”,半年后,巴别尔被军事法庭判处死刑。关于巴别尔遇害的原因,人们至今不明究竟,他有可能因为涉及苏波战争的《骑兵军》走红惹恼了上层;也有人认为是巴别尔“交友不慎”,他的一些朋友如亚基尔、叶若娃(也就是叶若夫的妻子)等,当时都已被认定为“人民公敌”,巴别尔受到牵连是在所难免的。有人认为,一直偏爱巴别尔的高尔基1936年去世,使巴别尔最终失去了庇护;也有人猜测,曾经在秘密警察机构工作的巴别尔,也许掌握了一些招致杀身之祸的内情和秘密。

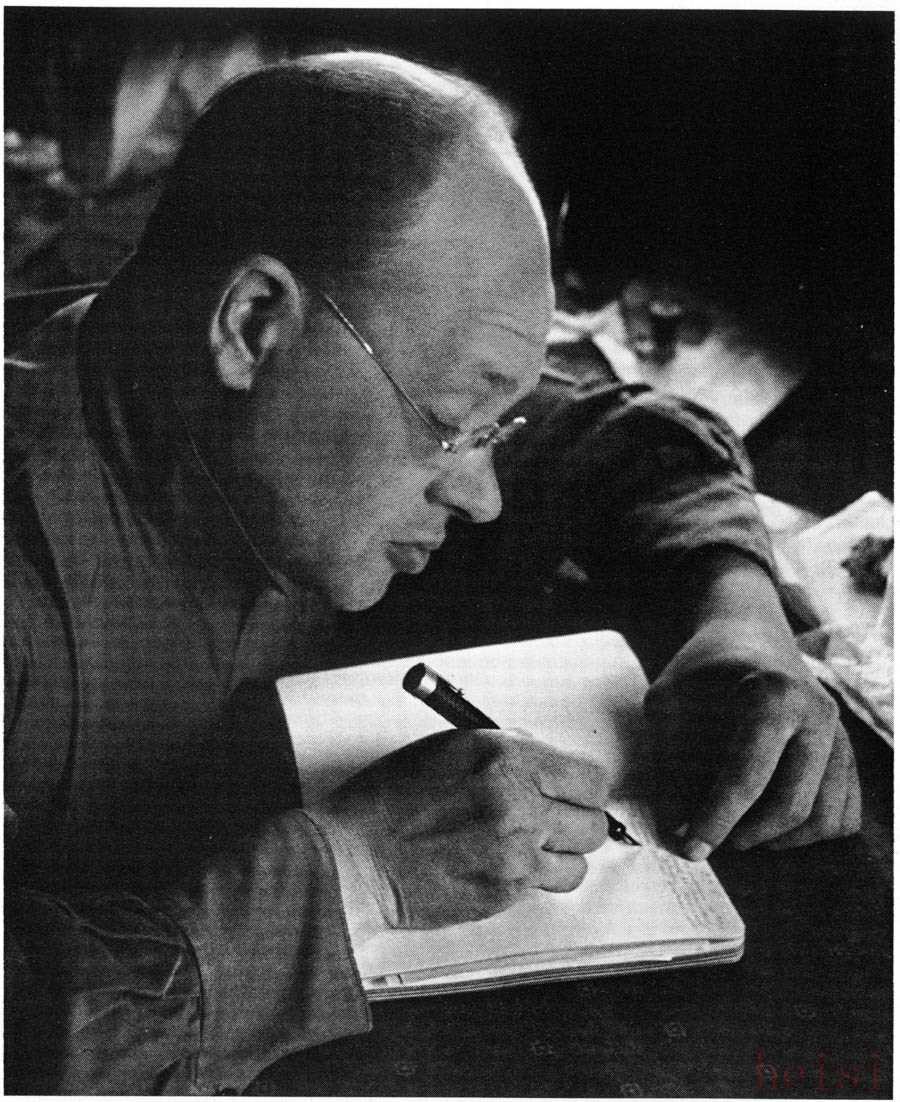

被捕后的巴别尔

巴别尔的生活和创作,无论姓氏还是生死,无论身份还是爱情,无论经历还是文字,都像是“未完成体”,都充满许多不解之谜。或许正因为如此,我们在阅读与巴别尔相关的资料时,常常看到这样一些颇为耸人听闻的标题,比如《被遗忘的巴别尔》,比如《被焚毁的巴别尔》,比如《未知的巴别尔》,比如《巴别尔的未知书信》,比如《伊萨克·巴别尔:真相和虚构》等等。巴别尔的生活和创作之谜,自然源自他所处的时代和体制,那样一个充满动荡的乱世必然会在他身上留下深刻的烙印,严酷的社会环境会使他像他众多同时代人一样生出许多难言之隐,做出许多被迫的伪装。与此同时,巴别尔疑窦丛生的身世,在一定程度上或许也与他的性格和美学风格不无关联,作为一位善于故弄玄虚、热衷真真假假的作家,他也在有意无意之间把自己的生活“文学化”,或是把自己的作品“自传化”,如此一来,他的生活可能就是真正的文学体验,而他的作品则可能就是“伪纪实小说”,在他这里,生活和文学似乎赢得了真正意义上的统一和调和。

巴别尔

《骑兵军》:暴力、性和浪漫的抒情

巴别尔的整个创作大致由三个系列构成,也就是“敖德萨系列”“彼得堡系列”和“骑兵军系列”。《敖德萨故事》给巴别尔带来了文学声誉,使他成为当时苏联最重要的作家之一,但真正给巴别尔带来全世界声誉的作品,还是他的“骑兵军系列”。1920年苏波战争期间,巴别尔化名“柳托夫”,随布琼尼的第一骑兵军征战数月,其间的所见所闻、所思所想就构成了《骑兵军》一书的主要内涵。如今被归入这一“系列”的短篇小说共有三十八篇,由于这些短篇大多篇幅很短,把这将近四十篇短篇加起来,译成中文的字数也就十多万字,可是它们的创作时间却延续了十五年之久,从1922年到1937年,虽然其中的大部分作品写于1925年之前,巴别尔后来只是在不断地加工、改写这些故事。《骑兵军》中的小说大都是在巴别尔当年所写的行军日记的基础上创作出来的。作为随军记者的巴别尔(柳托夫),自然要随时随地记录下他遭遇的一切,而始终瞪着一双惊诧的眼睛、始终揣着一颗好奇心的巴别尔,自然也不会放过任何奇特的场景和人物。在为《红色骑兵军报》写下数篇报道的同时,他还记下大量日记。巴别尔随军征战七个月,从1920年的5月至11月,但他的日记未能完整保留下来,如今我们能读到的仅有三个多月,也就是1920年6月至9月间的六十六篇日记。这些日记在1989年被整理发表,首次刊登在苏联的《民族友谊》杂志1989年第4—5期上,后来,巴别尔的这部《骑兵军日记》也被译成了汉语。如此一来,巴别尔1920年苏波战争期间的随军记者见闻就留下了三种文本:一是他的系列短篇小说《骑兵军》,一是他作为随军记者为第一骑兵军的报纸《红色骑兵军报》写作的战地报道,一是他的《骑兵军日记》。这三种文本,一是虚构的小说,一是真实的报道,一是私密的日记,三种文本从不同的角度诉诸共同的主题,把它们放在一起,对照着阅读,既可以从不同角度观察巴别尔的战时体验和感受,也可以揣摩和品味巴别尔的三种不同话语以及三种话语相互之间的交织、过渡和转化。

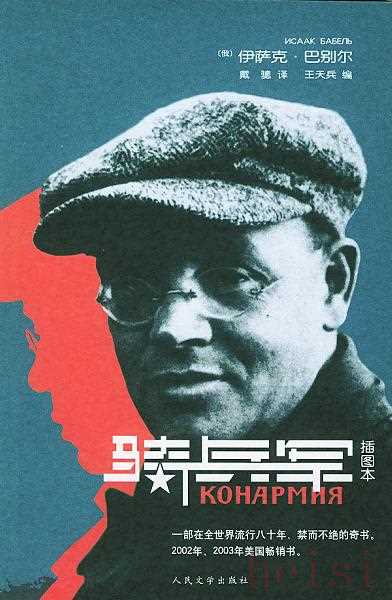

《骑兵军》

作者:伊萨克·巴别尔

译者:戴骢

版本:人民文学出版社

2004年9月

我们在这里主要谈一谈他的短篇小说集《骑兵军》。这部短篇小说集的第一篇《泅渡兹勃鲁契河》开头处一段渲染氛围的写景,就已经体现出了这些短篇的整体风格:

橙黄色的太阳浮游天际,活像一颗被砍下的头颅,云缝中闪耀着柔和的夕晖,落霞好似一面面军旗,在我们头顶猎猎飘拂。在傍晚的凉意中,昨天血战的腥味和死马的尸臭滴滴答答地落下来。黑下来的兹勃鲁契河水声滔滔,正在将它的一道道急流和石滩的浪花之结扎紧。桥梁都已毁坏,我们只得泅渡过河。庄严的朗月横卧于波涛之上。(戴骢译)

作为“骑兵军故事”叙事主人公的“我”,是一个戴着眼镜的书生,而且还是一个犹太人。在苏波战争期间,苏联红军和波兰军队双方都不约而同地屠杀犹太人,这让身为犹太人的巴别尔痛心疾首,他的小说中反复出现残忍的屠犹场景。在《小城别列斯捷奇科》中,作者给出了这样一个惨不忍睹的杀人场景:“在我的窗前,有几名哥萨克正在以间谍罪处死一名白发苍苍的犹太老人。那老人突然尖叫一声,挣脱了开来。说时迟,那时快,机枪队的一名鬈发的小伙子揪过老头的脑袋,夹到胳肢窝里。犹太老头不再吱声,两条腿劈了开来。鬈毛小伙子用右手抽出匕首,轻手轻脚地杀死了老头,不让血溅出来。”巴别尔在描写此类血腥场景时,似乎也像那位杀人的“鬈毛小伙子”一般若无其事,可这冷若冰霜的“客观”却反而蕴含着巨大的抗议力量和震撼效果。身为犹太人书生的主人公,整天置身于那些杀人如麻的哥萨克骑兵中间,他甚至开始为自己的胆怯感到不好意思,内心暗暗羡慕起那些哥萨克骑兵来,可是他自己终究未能学会杀人。为了赢得战友们的认同,他借故杀死房东家的一只鹅,这就是他的短篇小说《我的第一只鹅》中的故事,杀死那只鹅后,巴别尔接着写道:“我用沙子擦净马刀,走到大门外,又回到院场里,心里十分痛苦。月亮像个廉价的耳环,挂在院场的上空。”“我做了好多梦,还梦见了女人,可我的心却叫杀生染红了,一直在呻吟,在滴血。”

短篇小说集《骑兵军》中有一篇小说题目叫《盐》,写得十分独特。这篇小说被假托为一位名叫巴尔马绍夫的哥萨克骑兵军战士写给报纸编辑部的信,这名战士显然是初通文墨,他的这封信也写得半文不白,口语中夹杂着标语式的革命官话,洋洋自得中也暴露出了他的愚昧无知。可是奇怪的是,巴别尔却假借这位战士的口吻,成功地传导出了自己的文字风格,也就是那种口语白话和崇高语体、残酷场景与细腻抒情的相互交织。在小说的开头,巴尔马绍夫写道:“亲爱的主编同志,我想给您描绘一下那些挖我们墙脚的妇女是何等地没有觉悟。您遍访国内战争的各条战线,写了许多报道,我相信您不会忽略一个名叫法斯托夫的民风刁恶的火车站,这个火车站位于某个遥远的国度的某个鲜为人知的地方,我当然去过那里,喝过私酿啤酒,只是润湿唇须,没有咽下肚去。关于上述这个车站,有许多东西可写,然而就如我们家乡的俗话所说的,眼见为实,所以我只写给您看我亲眼见到的事情。”小说中写到的事情,是巴尔马绍夫亲眼见到的,也是他亲手干下的:“七天前,一个月色如洗的宁静的夜晚,我们骑兵军那列劳苦功高的军用列车满载士兵,在那个车站上停了下来。全军战士都满怀激情地要把我们的共同事业推向前进,急于奔向别尔季切夫。可是我们发觉我们的专列却偏偏不起动,我们的‘加夫里尔号’无意启航,它为什么要在这里中途停泊?其实这次中途停泊对我们的共同事业来说并非小事,因为背袋贩子,这些凶恶的敌人,其中妇女同样占有半壁江山,正在厚颜无耻地对付铁路当局。”小说中提到的“背袋贩子”,就是偷运私盐去贩卖的人。战士们出面赶走了这些背袋贩子,列车准备出发。就在此时,一些妇女请求哥萨克士兵让她们搭乘顺风车,心怀鬼胎的哥萨克士兵们也乐意让这些女人上车。在巴尔马绍夫所在的那个排的车厢里,就坐上来两位姑娘。就在站台上响起发车的铃声时,有个挺体面的女人抱着一个婴儿,走到二排的车厢前,要求上车,说是要去见她的丈夫。车厢里的哥萨克士兵们满心欢喜,说道:“让她上来吧,等她和咱们过了招之后,就不会稀罕她丈夫了!……”巴尔马绍夫却对战友们说:她是母亲,你们不能动她,我们自己也都是由母亲奶大的。战友们被巴尔马绍夫的话“打动了”,夜里果然没碰这位体面的女人,但是他们强暴了另外两位姑娘。列车开了一夜,巴尔马绍夫居然在小说中插入了这样一段抒情的写景,来代替叙事的过渡:

美不胜收的夜景映满了天幕。天幕上缀满了油灯一般大的星星。战士们思念起库班的夜和库班绿莹莹的星斗。思绪像鸟儿一样飞往天外。车轮则哐当哐当地响个不停……

随着时间的推移,夜下岗了,红色的鼓手在它们红色的鼓上演奏出朝霞……(戴骢译)

就在这时,一夜没睡的巴尔马绍夫发现了问题:孩子太乖了,一夜没哭,一夜没尿,也一夜都不吃奶!于是,他走到那位妇女面前,一把抢过婴儿,扯掉婴儿的衣服,发现里面并没有孩子,而是一大包盐,原来这位妇女就是一位私盐贩子。看到骗局被戳穿,这位妇女请求哥萨克兄弟们原谅她,她说:“骗人的不是我,骗人的是我遭的罪,是我心头的愤恨……”“我的盐完蛋了,我不怕讲真话。可你们也不是在为俄罗斯着想……”巴尔马绍夫接着写道:

我要承认,我把这个女公民扔下了飞驰的列车,可她却像铁打的一样,坐了一会儿,拍了拍裙子,又去走她那条卑劣的路。我看到这个女人居然平安无事,看到她四周满目疮痍的俄罗斯、颗粒无收的农田和遭到凌辱的姑娘,看到那么多的同志杀奔前线,生还的却寥寥无几,我就想跳下车去,或者自杀,或者把她杀死。可哥萨克们舍不得我,劝我说:

“给她一枪。”

于是我从车厢壁板上拿下那把忠心耿耿的枪,从劳动者的土地上,从共和国的面容上洗去了这个耻辱。

为此,我们二排全体战士,向您,亲爱的主编同志,向你们,编辑部全体同志,鞠躬致意,我们对待一切叛徒绝不可心慈手软,因为他们要把我们推入泥潭,使河水倒流,使俄罗斯死尸枕藉,荒草遍野。(戴骢译)

这篇译成中文只有两千多字的短篇小说,不仅叙述了一个完整的故事,还给出了戏剧般的紧张冲突。与杀人主题并列的,还有性的描写,还有浪漫的抒情。阿根廷作家博尔赫斯曾经盛赞巴别尔的《骑兵军》,博尔赫斯说:“巴别尔的《骑兵军》独一无二。它具有的音乐般的语言风格,与几乎难以形容的残忍的场景描写形成鲜明对比。他的短篇小说《盐》获得了只有诗歌才能获得的成就,而散文通常很难达到这一境界。”

总之,战争和暴力,死亡和性,哥萨克骑兵和屠犹等,这一切相互交织,构成了《骑兵军》的主题,而简洁的叙事、抒情的语言和不动声色的调性,构成了《骑兵军》的风格。巴别尔的小说于20世纪下半期在西方世界的走红,与他对这些主题的诉诸及其独特的诉诸方式不无关系。

PS:本文摘自《俄国文学:审美的乌托邦》一书中的《巴别尔:俄国的莫泊桑》一章。

原文作者/刘文飞

摘编/张进

编辑/张进