为您推荐6款在保暖性、性价比方面都表现不错的国产知名户外品牌羽绒服。这些品牌在国内市场有较高的认可度,产品线覆盖了从入门到专业需求的多种选择。

1. "探路者 (Toread)"

"特点:" 国内领先的专业户外品牌之一,产品线丰富,覆盖徒步、登山、滑雪等多种户外场景。其羽绒服通常采用主流的Fill Power(蓬松度)标准,保暖性有保障。注重性价比,在同价位下提供不错的羽绒填充量和面料做工。在各大电商平台和户外店销售广泛,用户评价普遍较好。

"推荐理由:" 性价比高,选择多样,品质稳定,是国内消费者非常信赖的选择。

2. "凯乐石 (KAILAS)"

"特点:" 与探路者类似,也是国内知名的户外品牌。凯乐石在产品设计和制造上投入较多,其羽绒服不仅注重保暖性,也在细节设计(如版型、防风性、透气性)上有所考虑。部分系列会采用较高Fill Power的羽绒或特殊处理技术,保暖表现优秀。价格相对探路者可能略高一点点,但品质对得起价格。

"推荐理由:" 品质较好,设计相对用心,保暖性能出色,适合对品质有一定要求的消费者。

3. "北面 (The North Face) - 国产部分系列

相关内容:

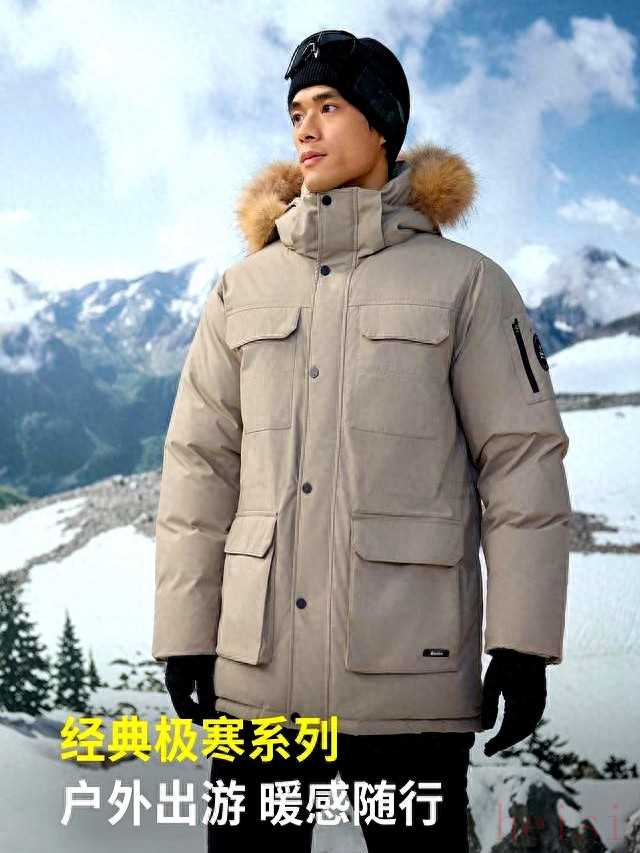

零下三十度还舍不得买大鹅的人,其实把保暖钱省在了刀刃上——国产羽绒服已经把800蓬松度鹅绒压到千元档,再不看就真替钱包吃亏。

寒冷冬季是羽绒服的季节,作为冬季抵御寒冷的最佳利器,羽绒服都是冬季最火热的话题。大街小巷也随处可见羽绒服靓丽的身影。

可很多人还在纠结:花三四千买件洋牌子,到底值不值?答案可能有点扎心:同样抗-30 ℃,国产把价格砍一半,性能却没打折。去年冬天,北京延庆山里,有人拿测温枪做简单对比,穿某国际牌羽绒服的体感温度是-8 ℃,旁边穿君羽800蓬松度的哥们儿是-7 ℃,差距可以忽略不计,价差却实实在在两千多块。

君羽的底气来自一条线:给日本Montbell做代工的同一条供应链。Montbell在户外圈被叫“日本始祖鸟”,一件同款卖四千多,君羽直接腰斩。800蓬松度、95%绒子含量、拒水鹅绒,数据摆在那里,-30 ℃环境实测保温率依旧在线。省下的钱,足够再买双防滑徒步鞋,整套过冬装备一次配齐。

有人担心国产面料不扛造,黑冰把实验室数据甩出来:新款8528防水指数5000 mm,等于中雨级别里站两小时不渗水。Teflon™涂层+东丽面料,双重防护,雪水、油渍、咖啡渍,轻轻一擦就掉。对通勤族来说,地铁里被挤成相片,下车遇雪化水,外套不湿不渗,比“面子logo”实用得多。

天石则把“代工厂”身份玩出了花。全球三大羽绒代工厂之一,给不少大牌做嫁衣,转身做自己的“鹅铠甲”系列,直接上石墨烯内衬。SGS报告显示抗菌率99%,冬天外套不常洗,领口袖口也不容易闷出异味,社畜连干洗钱都省了。石墨烯还能把身体散出的远红外反射回来,说人话就是:同样充绒量,体感再暖2-3 ℃,靠技术偷温度。

有人嫌鹅绒服太“户外”,版型松垮,伯希和把城市通勤想明白了:短款立领、哑光面料、隐藏抽绳,袖口带弹力针织,不臃肿,坐地铁也能伸手抓吊环。650蓬松度、90%绒子含量,数据不算顶尖,但扛北京-15 ℃足够,价格卡在千元内,学生党也能无痛下单。

思凯乐则把“轻量”卷到极致。女款M码整件不到280克,比一杯中杯拿铁还轻,塞进背包只有一只水壶体积。面料抗撕裂,树枝、安全带反复摩擦不起球,适合滑雪、攀冰时当中间层。怕冷的女生直接把它当保暖内胆,外面套壳,拍照不显胖,下山脱掉壳子就能进城吃火锅,省得拎着大包小包。

看完这些数据,再回头看价格:国产主流集中在1000-2000元区间,偶尔活动价还能再降两三百。对比洋品牌动辄三四千起步,性能差距肉眼难辨,钱包差距却实实在在。省下的钱,足够给爸妈也各买一件,全家一起过个不哆嗦的冬天。

有人担心“便宜没好货”,其实羽绒成本透明:一吨95%白鹅绒约60万元,做一件200克充绒量的羽绒服,羽绒成本也就两百多块,剩下的都是品牌溢价、渠道费用。国产直接把溢价砍掉,把预算花在羽绒、面料、配件上,消费者花的每一分钱都看得见摸得着。

真要说差距,国产在“品牌故事”上还没洋牌会讲,但温度不会骗人。零下风刮在脸上,体感是实打实的。把logo翻进内侧,没人知道穿的是一千还是四千,只知道手不僵、腿不抖、钱包不瘪,这就够了。

今年冬天,如果还在纠结买啥羽绒服,先问自己三个问题:要抗多少度?预算多少?愿不愿意为logo多付两千?答案一清二楚,国产已经把技术、价格、版型摆到眼前,再犹豫,寒流可不等人。