这种“男物女用”后发现省钱的经历,确实挺常见的,也很有趣!很多人都有过类似的“顿悟时刻”。这背后其实反映了几个现象:

1. "成本效益驱动":很多时候,所谓的“男用”产品,本质上和“女用”产品是同一种东西,只是包装、香型或营销策略不同。男性市场往往规模更大,或者研发成本摊销更容易,导致定价可能相对更低。一旦发现效果相似,自然会觉得买“男用”的更划算。

2. "产品同质化":很多日化品、保健品、甚至某些护肤品,其核心成分和功效可能并没有显著的性别差异。生产商可能只是利用性别刻板印象进行细分市场定位。

3. "个人体验的“盲点”":我们很容易被品牌、包装和性别标签所影响。当跳出这个框架,纯粹从功能效果出发时,可能会发现很多看似“性别专属”的产品,其实可以互换使用,效果也不错。

4. "“冤枉钱”的界定":这里的“冤枉钱”,更多是指那些因为品牌溢价、性别营销、或者被误导而支付了更高价格,但实际效果并没有显著提升的钱。这并不是说“女用”产品不好,而是指自己可能为不必要的差异付出了代价。

"常见的“男物女用”省钱案例可能包括:"

"护肤品/化妆品":

相关内容:

“同一张脸,洗面奶男款39,女款79,成分表几乎复制粘贴。”华东政法的一群学生把欧莱雅告上法庭,消息一出,宿舍群炸了锅:原来这么多年,不是脸值钱,是标签值钱。

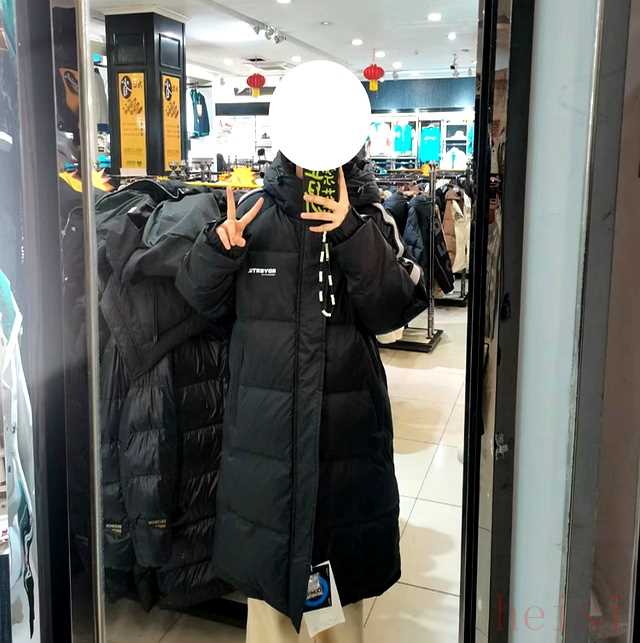

有人连夜翻出衣柜,同款打底衫,男款79克厚实,女款39克透光,价格却翻倍。口袋浅到连公交卡都塞不下的牛仔裤,标签还印着“修身显瘦”,越看越像讽刺。

剃须刀刮腿毛更顺手,男士冲锋衣的拉链居然能拉到下巴,这些“冷知识”在社交平台疯传。双11搜索栏里,“男款”关键词的浏览量暴涨300%,评论区清一色“真香”。

不是突然变抠门,是终于看清套路。粉色包装、玫瑰香味、纤细瓶身,成本几毛钱,溢价几十块,买单的其实是“你值得更好”的幻觉。

有人杠:女款加了润肤成分,贵得有道理。研究数据甩出来:真正配方差不到1%的,价格差出48%。剩下47%,买的是心理按摩。

小朋友也逃不过。同品牌橡皮,粉色包装比蓝色贵两块,从小灌输“女孩就该多花点”,长大自然习惯被割。

省钱攻略简单粗暴:看成分表,不看海报;搜“男士”“中性”“无香”,自动过滤粉红税。有人用男士洗发水半年,头皮居然不油了,笑称“头都比以前清醒”。

监管也在动。起诉欧莱雅那拨学生,最新进展是对方悄悄下调了差价过大的单品定价。虽然没道歉,但降价就是最好的台阶。

说到底,钱包的觉醒比口号管用。下次看到“专为女性设计”,不妨先问一句:设计的是需求,还是焦虑?