冬天到了,选一件合适的羽绒服是每个爱美又注重保暖的人的必修课。羽绒服因其轻便保暖的特性,成为了冬季衣橱里的明星单品。不过,羽绒服的价格通常不菲,尤其是像大鹅、北面这样的国际品牌。其实,国内也有不少优秀的羽绒服品牌,性价比高,品质也不输。今天,就为大家推荐4个值得入手的国产品牌,让你的冬天不再寒冷!

"1. 波司登 (Bosideng)"

波司登可以说是国内羽绒服的领军品牌,也是很多人心中的首选。它家的羽绒服以"保暖性"和"功能性"著称,采用高品质的鹅绒,填充量足,保暖效果极佳。而且,波司登的羽绒服款式多样,从经典的臃肿款到时尚的修身款,再到轻便的户外款,总能满足不同人群的需求。

"优点:"

保暖性极佳,填充量足,绒子纯度高。

款式多样,选择丰富,能满足不同人群的需求。

品质稳定,售后有保障。

价格相对亲民,性价比高。

"适合人群:" 注重保暖性、品质和性价比的消费者。

"2. 雪中飞 (Snow Flying)"

雪中飞是波司登旗下的一个子品牌,主打"性价比"和"时尚感"。它家的羽绒服在

相关内容:

波司登把羽绒服卖到一万块,年轻人却转身去闲鱼淘二手北面,谁在跟钱过不去?

2024年11月,黑五数据甩出一记耳光:高梵、鸭鸭在亚马逊羽绒服类目冲进前十,销售额同比翻两倍;同一周,波司登登峰系列标价9999元线下门店排队取号,限量200件,两小时售罄。

国产货把价格抬到鹅的肩膀,洋品牌被年轻人挂到闲鱼五折甩卖,场面比降温还快。

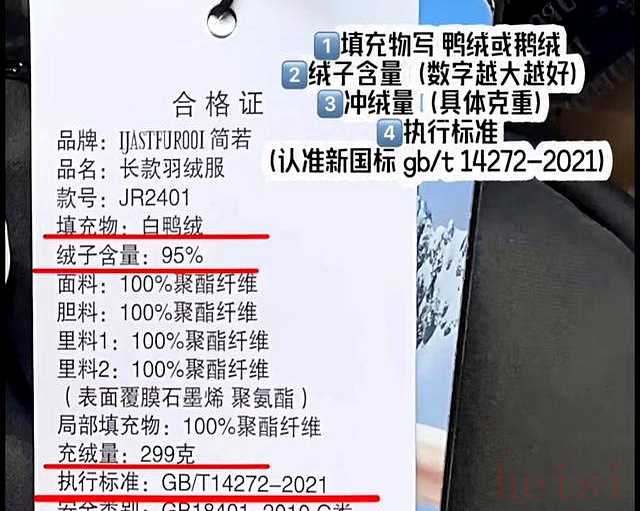

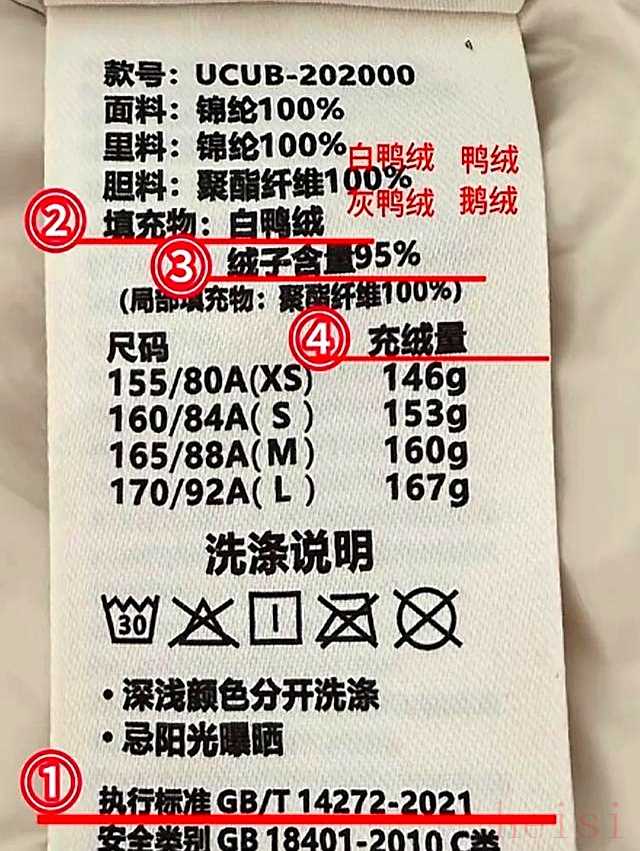

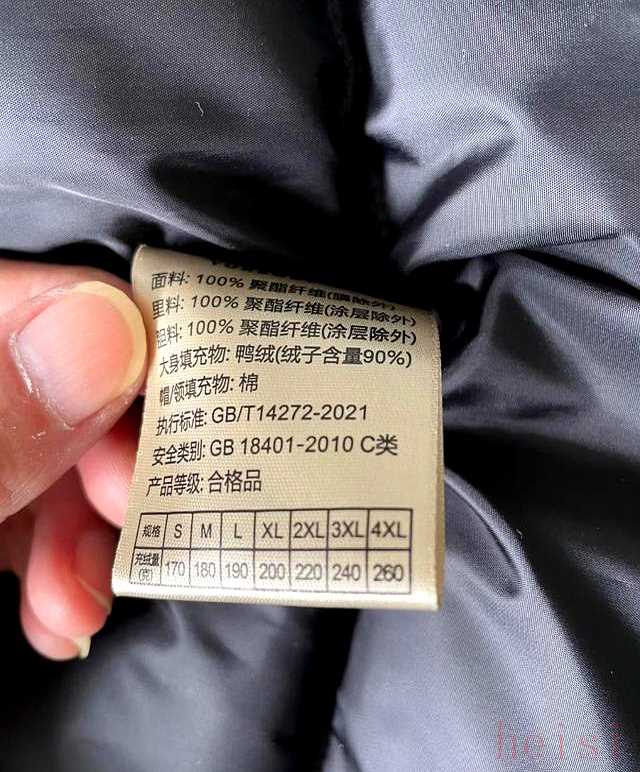

监管总局夏天就提前放出风声,新国标蓬松度必须≥600FP,800FP才算高端。

数字冷冰冰,背后是把往年“含绒量”文字游戏直接掐死。

过去标签写90%绒,其实一半绒丝,保暖靠吹牛;现在必须写“绒子含量”,绒朵才算数。

600FP门槛一划,小厂成本直接上涨18%,跟不上就淘汰。

波司登、黑冰顺势亮出1000FP拒水鹅绒,把实验室零下五十度测试报告贴在商品页,生怕别人看不懂。

报告越厚,溢价越狠,消费者却甘愿买单,因为“极寒”两个字比任何广告都戳北方人的心。

年轻人不是人傻钱多,他们只是怕冷又怕撞衫。

雪中飞嗅到味道,和《原神》联名,把二次元印花铺在200g充绒的羽绒服上,定价799元,上线三天B站话题播放破亿。

数据说明:Z世代愿意为角色同款付溢价,却不愿意为“登山专业”四个字多掏三千。

波司登看懂了,于是把航天材料、石墨烯、APP调温全塞进登峰系列,用“中国版大鹅”故事对冲加拿大鹅的极地招牌;高梵、鸭鸭干脆去TikTok开英文直播,请外国模特穿国货在雪地里打滚,评论区刷“cheapbut warm”,一夜订单从北美飞到广州。

出口价卖129美元,国内同款卖1299元,汇率差让品牌笑得合不拢嘴,也让国内消费者瞬间明白:原来自己才是那棵最绿的韭菜。

闲鱼数据更直白,2024年北面、波司登二手交易量涨四成。

买家留言集中两条:一是“想试试高端,但不想交全额智商税”,二是“穿一季拍照就行,明年再买新的”。

卖家心态也简单,换新国标之前囤的旧款,趁还能忽悠赶紧出手。

平台算法贴心地给“95新”打上金色标签,仿佛告诉买家:别人替你洗了第一次,绒朵已经蓬松,价格立省一半。

环保口号喊得响,其实大家心里门儿清,省钱才是第一生产力。

国产厂家把价格抬上去,又把技术故事讲到天上去,真正的底牌却是供应链。

中国占全球羽绒原料70%,过去卖给加拿大鹅80美元一公斤,人家做成大衣卖1200美元;现在国产高端自己用,成本降到55美元,零售价却敢标1000美元。

中间多出来的利润,一部分拿去请明星,一部分砸进直播投流,剩下的直接放进股东口袋。

消费者以为自己支持国货,其实是给原料商、品牌方、平台一起打工,还心甘情愿。

-30℃的冬天还没来,商场已经提前升温。

LED发光配饰、可拆卸内胆、柔和桃、深苔绿,新名词一个接一个,把羽绒服变成科技发布会。

老爷子只想买件不钻绒的棉袄,导购张嘴就是“800FP石墨烯智能温控”,大爷听得直挠头,最后默默去隔壁超市花199元买件棉服。

技术堆叠不是错,错的是用参数吓退只想保暖的人。

市场一边嘲笑加拿大鹅智商税,一边把国产价格推到同等高度;年轻人一边喊性价比,一边在闲鱼抢二手洋牌。

没人跟钱过不去,只是大家都想花最少的钱买最响的牌子,然后告诉世界:看,我可不傻。

花一万买国产羽绒服的人,真比买二手北面的更爱国吗?