我们来分析一下服装店Logo“撞脸”小米可能涉及的情况和风险。

"一、 是巧合还是蹭流量?"

这需要具体情况具体分析,但"主动“撞脸”并意图蹭流量"的可能性通常更大。原因如下:

1. "小米的品牌辨识度极高:" 小米拥有庞大的用户基础和极高的品牌知名度,其Logo设计简洁、辨识度强。这使得“撞脸”的可能性相对增加,但也意味着一旦发生,很容易被察觉。

2. "蹭流量的动机强烈:" 在当前互联网环境下,流量是稀缺资源。“撞脸”可以快速引发社交媒体的讨论和关注,短时间内为服装店带来大量曝光,即使这种曝光是负面的,也可能在短期内吸引好奇的潜在顾客。这是一种低成本(甚至零成本)的营销方式,尽管风险极高。

3. "服装行业竞争激烈:" 服装行业品牌众多,新品牌或中小品牌往往面临获客难的困境,可能会铤而走险采取这种“捷径”。

4. "设计能力的考量:" 对于一些设计能力不足或预算有限的服装店,直接模仿或“借鉴”知名品牌的Logo设计,可能比投入资源进行原创设计要“容易”得多。

"当然,也存在巧合的可能性:"

"设计风格的趋同性:" 某些设计风格或元素可能在特定时期非常流行,导致不同品牌在设计上出现相似之处,

相关内容:

走在街头,你可能会被一家服装店的招牌吸引:橙色的背景、一个极简的白色字母……定睛一看,这和小米的Logo惊人地相似,只是把“MI”换成了一个抽象的“F”。这不是虚构的场景,近期,多地出现了商铺Logo“撞脸”知名品牌的现象,引发网友热议。这种“高仿”设计,究竟是创意的巧合,还是精心的算计?

来源网络

一、事件直击:从“小米”到“小未”,山寨Logo层出不穷

近日,有网友在社交媒体上爆料,某三线城市商业街上,一家新开的服装店Logo与科技巨头小米的商标高度相似。小米的Logo以橙色为底,中间是白色的“MI”字母;而这家服装店的Logo同样采用橙色背景,中间的图形是一个由“F”变形而成的白色符号,整体造型、色彩比例与小米如出一辙,被当地年轻人戏称为“小米服饰分米”。

无独有偶,网络上搜索可以发现,诸如“小米烘焙”、“小米之家服装”等山寨标识并非个例。这些标识往往保留小米标志性的橙色和极简风格,只在核心图形上做细微改动,试图在第一时间给消费者造成“视觉混淆”。

来源网络

二、深度剖析:“撞脸”背后,是流量红利与品牌焦虑

1. 捷径思维:快速嫁接品牌认知,降低营销成本

一个全新品牌从零开始建立市场认知,需要投入巨大的时间和资金。而“撞脸”小米这样家喻户晓的品牌,无异于找到了一条“捷径”。经营者希望利用小米已经建立的强大视觉认知和品牌好感度,让顾客在瞬间产生亲切感和信任感,从而快速吸引客流。这是一种典型的“搭便车”心理,用最低的成本,试图获取最大的关注度。

2. 小微商家的品牌困境与投机心态

对于资金有限的小微创业者而言,聘请专业设计团队打造独一无二的品牌形象,是一笔不菲的开销。在“活下去”的压力下,部分商家选择了“借鉴”这条风险看似不高的路。他们或许心存侥幸,认为“我在不同行业,只是有点像,应该不构成侵权”。这种心态,折射出部分小微企业在品牌建设初期的迷茫与投机心理。

来源网络

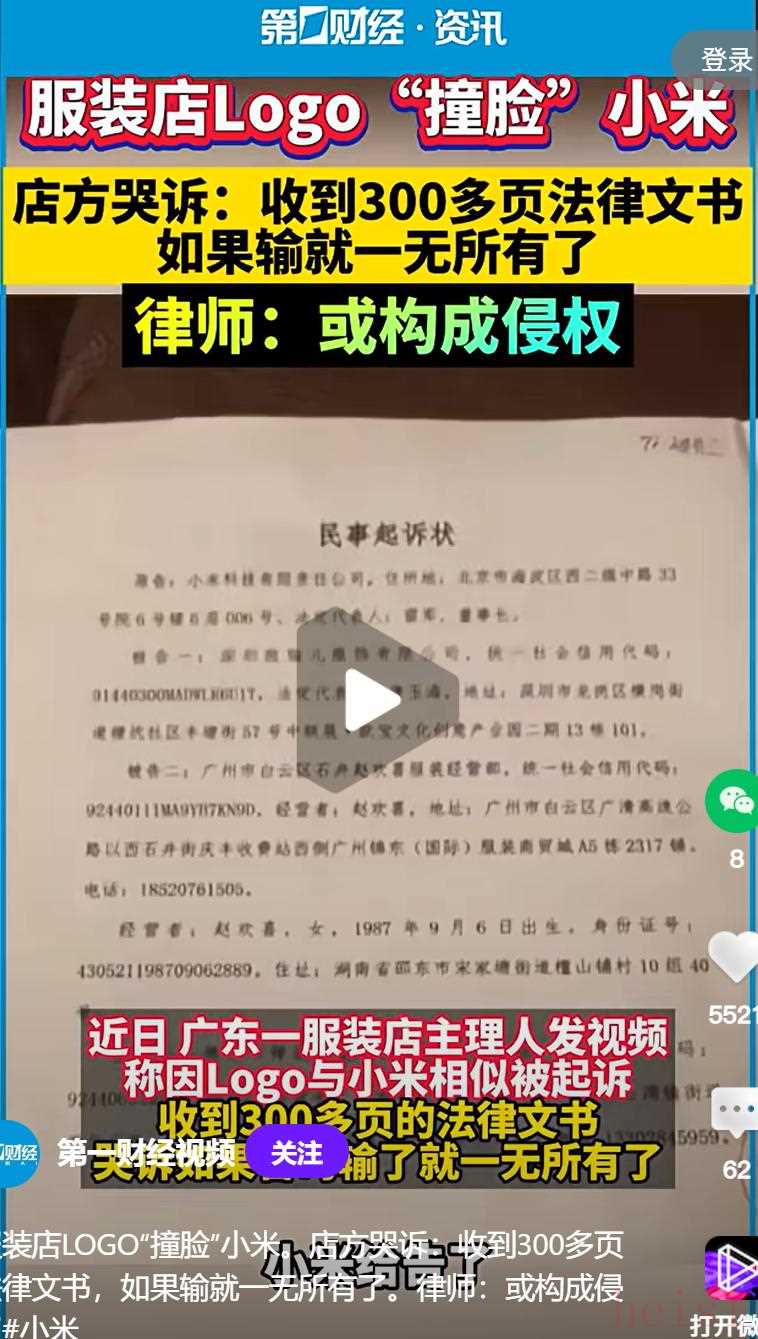

三、法律红线:商标法不保护“侥幸”,侵权代价很沉重

然而,这种“小聪明”实则踩在了法律的红线上。

- 跨行业也可能构成侵权:根据我国《商标法》,即使经营领域不同,但如果模仿的商标是对驰名商标的复制、摹仿或翻译,足以导致公众产生混淆,误认为该店铺与小米公司存在特定联系,同样可能构成对驰名商标专用权的侵犯。

- “搭便车”面临重罚:一旦被权利方(如小米公司)起诉,侵权方不仅需要立即停止使用该标识、销毁所有侵权物品,还可能面临巨额赔偿。赔偿金额可根据侵权人的违法所得或被侵权人的实际损失计算,这对小本经营的店铺来说,无疑是灭顶之灾。

来源网络

四、创业启示:与其“撞脸”,不如“创脸”

这一现象给所有创业者,尤其是实体店主上了一课:品牌的核心是独特性,而非模仿。

- 原创才是最长久的流量密码。在信息高度透明的今天,一个缺乏原创精神、依靠“蹭热度”起家的品牌,很难获得消费者真正的尊重和长久的忠诚。真诚和独特性,才是能与用户建立深度情感连接的关键。

- 小预算也能打造好形象。预算有限不应成为山寨的借口。现在有许多在线设计平台和独立设计师,能够以相对合理的成本,为小店量身定制具有独特美感和故事性的Logo。投资一个真正的原创标识,是对自身事业的一份尊重,也是一笔回报率极高的长期投资。

结语

Logo“撞脸”事件,是一面镜子,照见了一些创业者在品牌建设上的浮躁与短视。市场竞争虽激烈,但恪守法律底线、坚持原创精神,才是行稳致远的正道。对于消费者而言,用脚投票,支持那些真正有创意、有态度的原创品牌,才能让我们身边的商业环境更加健康、多元和有趣。

来源:网络

免责声明: 本文内容基于公开信息及法律常识进行评论分析,不构成任何法律意见。