这个问题很有趣,也触及了一个很多中国消费者都经历过甚至正在经历的现象。要给出一个确切的数字说“有多少人知道”是几乎不可能的,因为这涉及到数亿消费者的认知情况。

但是,我们可以分析一下这种情况为什么会存在,以及知道的人可能有哪些:

"为什么会有这种情况?"

1. "历史原因:" 很多现在被当作“洋牌子”的国产老品牌,确实有很长的发展历史。它们可能在改革开放初期或更早的时候,通过出口或特定的渠道(如友谊商店、外贸商店)走向世界,并在国外获得了一定的知名度。当它们后来在中国国内市场普及开来时,很多人可能已经习惯了它们“洋气”的形象,而不知道其中国血统。

2. "品牌策略:" 有些品牌在发展初期或特定阶段,可能为了开拓国际市场或提升品牌形象,采用了“洋名”或强调其国际化背景的策略。这在当时可能非常有效,但也导致了“名不副实”的误解。

3. "信息不对称:" 在品牌信息传播不发达的年代,或者消费者对品牌历史了解不深的情况下,很容易形成这样的认知偏差。

4. "“国货”概念的演变:" 过去,“国货”可能更多意味着廉价或质量一般。随着中国制造业和品牌的崛起,很多老牌国产已经发展为高品质、有技术含量的品牌,但“洋牌子”的刻板印象可能仍然存在。

"知道的人

相关内容:

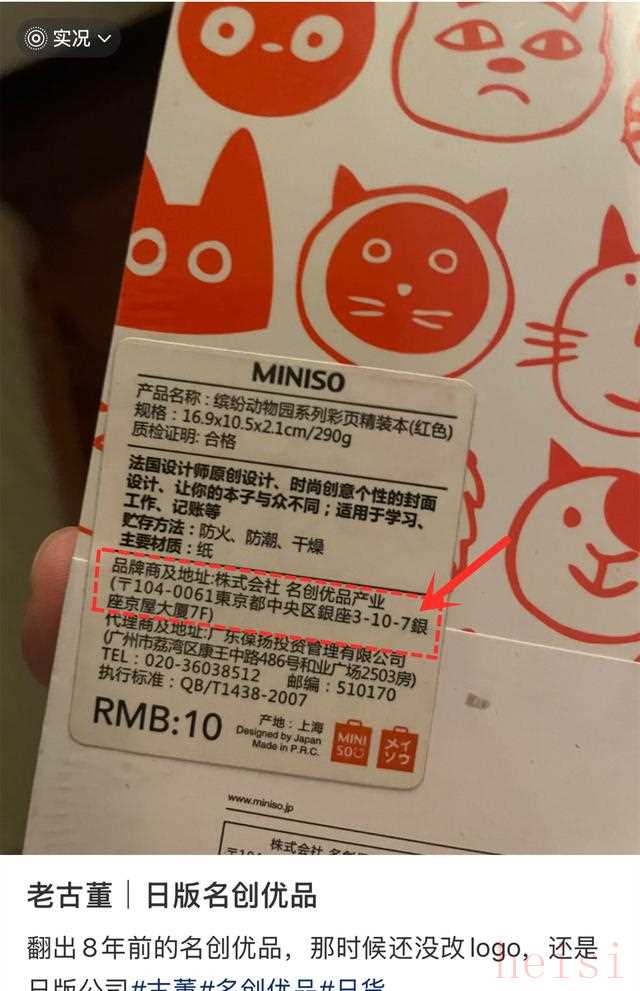

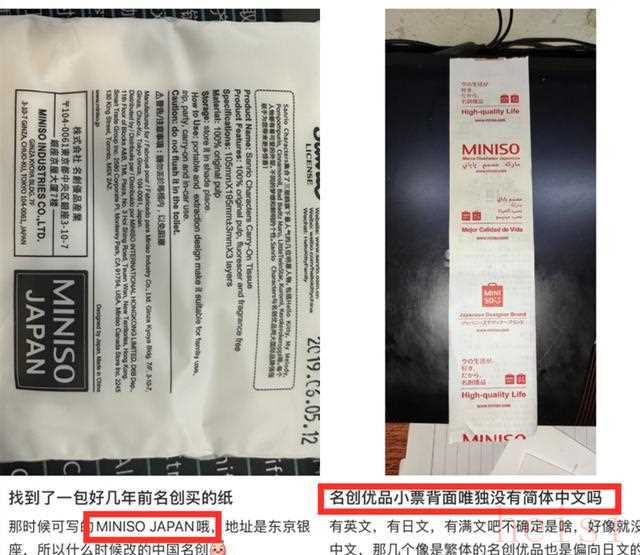

“伪日系”标签刚被撕掉,名创优品就把店开到了墨西哥城郊的沃尔玛隔壁,单月20家,速度堪比奶茶店抢铺面。

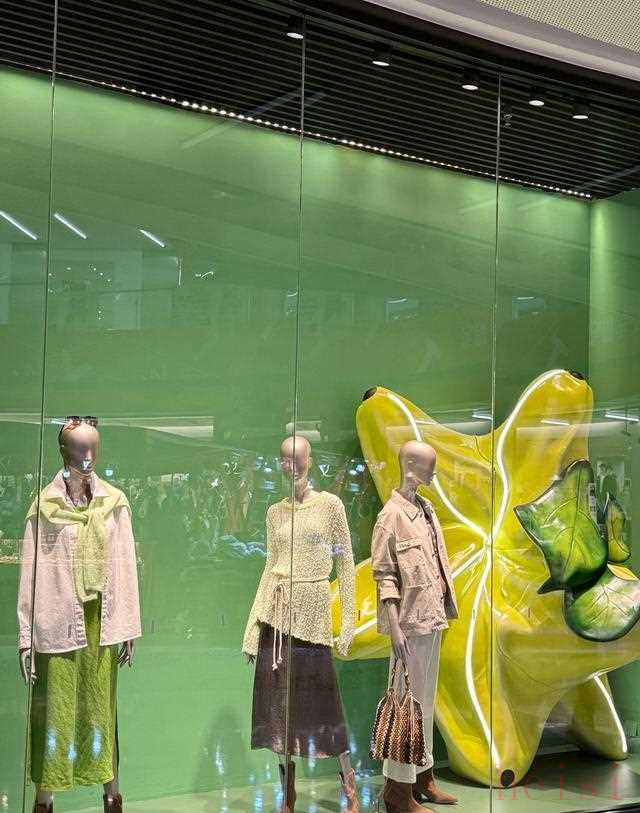

隔壁UR更狠,直接把2000平米的旗舰店塞进伦敦Westfield,试衣镜里蹦出的AI搭配建议,比小红书博主还懂亚洲人腿型。

百丽没跑那么远,守着国内3000家店,让腾讯给鞋子装上“云试穿”,扫码就能看见脚背胖瘦,省得大妈们蹲在地上拽鞋跟。

三件事摆在一起,像极了一场事先张扬的“出走”:十年前靠日式极简骗流量的,如今把LOGO换成芭比粉;当年被嘲“土味ZARA”的,现在去人家老家踢馆;连卖女鞋的老大哥也学会用算法哄女人开心。

没人再装洋货,都大大方方把“Made inChina”印在吊牌最显眼的位置——毕竟年轻人就吃这一套,你越是坦荡,他越愿意买单。

幕后故事其实挺朴素。

叶国富在财报会上没提“新消费”,只说了句“海外收入涨45%,靠IP不装日系”,翻译过来就是:贴纸、盲盒、三丽鸥,比假东京招牌好使。

UR老板李明光更直接,伦敦店开业那天,他站在AI镜前反复试夹克,最后跟店员嘀咕一句“腰线再高2厘米,英国姑娘腿显长”,隔天系统就推送了修改版。

百丽的3D打印实验室里,工程师盯着脚型数据吐槽:“中国女人脚背最高点比欧洲平均高4毫米,这4毫米就是磨脚的血泪史。

”于是打印机嗡嗡响,把鞋楦一点点加高,像给鞋子做微整形。

老国货们集体学会“算细账”:不再砸钱讲宏大叙事,把预算花在“让裤子显腿长5毫米”“让鞋口少磨一次脚后跟”这种小痛点上。

Me&City最夸张,把《越狱》男主搬回来拍大片,结果爆款是苏翊鸣同款机能风衣——年轻人根本不认识米帅,但知道冬奥冠军穿它滑过U型池。

数据一出,美邦半年报里Me&City涨37%,直接给母公司续了命。

有人担心速度太快会翻车,UR每周200新款,供应链被吐槽“压榨工厂”;名创优品海外门店被当地博主质疑“换壳还是廉价杂货”;百丽的3D打印鞋还没量产,先被质疑“是不是噱头”。

老板们倒看得开,李明光私下跟买手说:“先让伦敦女孩穿上UR,再骂也来得及。

”叶国富更直接:“墨西哥人先买到10比索的盲盒,再谈品牌调性。

”听起来像耍赖,却是真话——走出去这一步,总比窝在家里卷价格强。

十年前,国货装洋人是怕被看不起;如今亮身份,是因为年轻人真的开始“看不起”装。

你越是把“广州设计”“东莞制造”说得响亮,他越觉得靠谱。

百丽实验室墙上贴着一句话:“让女人的脚先舒服,再谈诗和远方。

”一句话,把老品牌的新野心抖落得干干净净:不再仰望巴黎米兰,先把自己的脚跟伺候好,再去别人的地盘抢椅子。