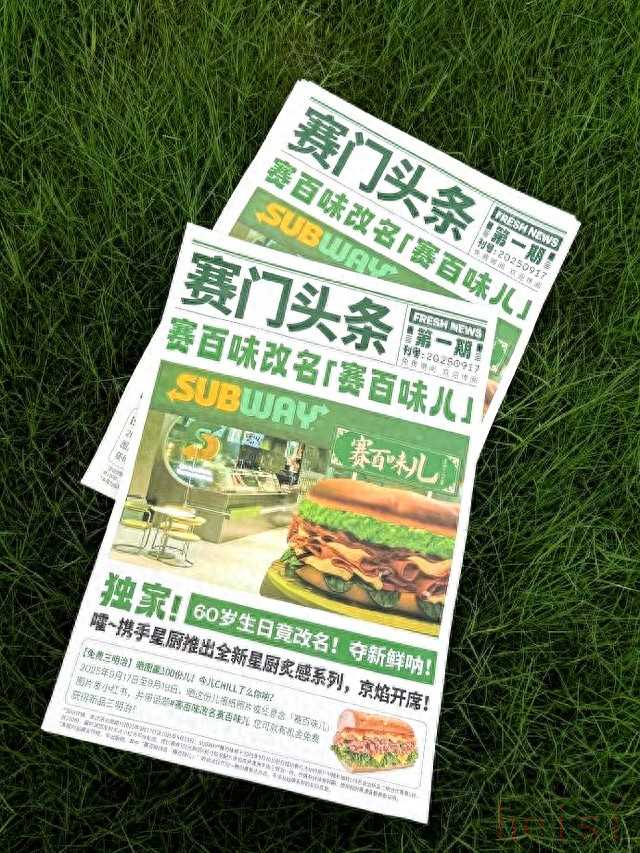

这个关于赛百味(Subway)在中国市场将品牌名称从“赛百味”改为“赛百味儿”的消息确实引起了不小的讨论和关注。网友们的调侃“这下真成北京老字号了”非常有趣,也点出了很多人心中的一种感觉。

我们可以从几个方面来理解这个现象:

1. "“儿化音”的象征意义:" 在普通话中,“儿化音”是北方,特别是北京方言的一个显著特征。虽然“老字号”通常指的是历史悠久、传承有序的传统品牌(如全聚德、同仁堂),但“赛百味儿”这个带有明显地域口音后缀的名字,确实在语言上与北京文化产生了强关联。这使得一些网友联想到了北京的各种“儿化”表达,从而产生了“成了北京老字号”的幽默感。

2. "品牌本土化策略:" 这个改名可以被看作是赛百味在中国市场进一步本土化的尝试。为了更好地融入当地文化和消费者习惯,品牌可能会在名称、营销方式甚至产品上做出调整。“赛百味儿”的加入,无疑是在语言层面拉近与本土消费者的距离。

3. "引发的情感与讨论:"

"亲切感 vs. 商业化:" 有些人觉得这个改动显得品牌更接地气、更亲切了;而另一些人则可能认为这是过度商业化的营销手段,试图通过模仿地域特色来吸引眼球。

相关内容:

“赛百味”突然变成“赛百味儿”,价格还飙到57块一个三明治,这谁顶得住?

可它偏偏在北京最狠,175家店扎堆,占全国三分之一,活像把全村的希望都押在二环到六环之间。

先别急着笑“味儿”字土。

工商登记显示,Subway早在2022年就悄悄把中国区商标换成“赛百味儿”,只是现在才喊出来。

翻译一改,租金、装修、菜单全不换,成本几乎为零,热搜却白捡,这比拍一条TVC便宜多了。

真正肉疼的是价格。

同款面包、同款肉,韩国首尔卖4900韩元,折合人民币26元;日本东京卖450日元,合21元;北京直接翻倍。

进口食材关税确实高,但业内拆过成本,牛肉片进货价不到9块,57的定价里,品牌溢价占了大头。

北京白领吃不吃这套?

外卖数据说得很直白:改名后一周,赛百味在国贸、望京、中关村三片商圈的订单量涨了18%,可差评也跟着涨,关键词前三是“贵”“酱多”“面包硬”。

有人留言:“花57块,我为啥不去吃碗和牛拉面?”

贵归贵,它依旧能开下去,秘诀在铺位。

北京商场地下一层餐饮区,租金最高的永远是拐角,赛百味拿铺时间早,合同一签十年,租金锁在2015年的价,比新茶饮低一半。

房东不敢轻易毁约,它也就敢继续“躺”在好地段。

对比下对手更扎心。

麦当劳在中国有“巨无霸指数”常年研究,肯德基推过“热干面”“豆花”卖爆,赛百味直到2023年才把点餐机换成中文界面。

日韩市场早把韩剧、动漫、便利店IP玩了个遍,中国团队却连微博抽奖都慢半拍,差距肉眼可见。

有人把希望押在“20年4000家店”的计划上。

可查完数据发现,赛百味中国现在一年净增不到60家,按这个速度,4000家得干到2080年。

加盟部的人私下吐槽:加盟费30万,设备25万,装修20万,回本周期被总部说成3年,其实5年都悬,投资人一看就退。

真正该担心的不是名字,是品类红利在消失。

轻食赛道里,便利店4.9元的全麦鸡胸三明治、瑞幸9.9元的牛肉贝果,把“健康+低价”的心智迅速占满。

赛百味再想讲“低脂”故事,得先过便宜这道坎。

所以,“赛百味儿”更像一次止损:用最小成本告诉北京消费者“我还在”,再顺手测一测到底多少人愿意为了情怀和地段付溢价。

测得动,就继续挤在写字楼底下;测不动,175家店随时能关掉一半,反正租约快到期,止损也不疼。

外卖平台上,那句“真成北京老字号”的调侃高赞第一。

老字号讲究的是时间和人情味,不是临时加一粒儿化音就能混进来。

什么时候能把价格压到30块以内,把酱包换成少糖少盐,把点餐流程缩到20秒,才配得上“味儿”这个字。

否则,再改一次名,也救不了下滑的翻台率。